如果不是遠方的高架道路,要說這裡是臺北市區裡,大概沒人會相信。

這是老狗四月中在參觀北投中心新村後,順道造訪的舊雙溪河步道一景。

很難相像臺北市區中會有這樣的景觀,難怪到了假日會吸引好多人來這裡踏青。

不過這篇要分享的主體還是北投中心新村,這座全臺灣唯一的溫泉眷村。

四月底的週末,因為女兒正好回臺北,

老婆就問老狗說有沒有可以一起出門去走走的地點。

老狗想了想,提出了3個最近部分整修完成的眷村。

而這3處眷村在整修前,家人們是都沒去過的。

後來,女兒和兒子選了北投的中心新村,於是我們就利用星期日的早上造訪去。

老狗可以順便看看這處眷村被修成什麼樣子…

位在北投的中心新村是屬於較少見的軍醫系統眷村,

居住的成員就是以鄰近的陸軍第801總醫院工作人員及眷屬。

而又因為北投地下有溫泉,在眷村裡設有免費的溫泉浴室。

因此綜合這兩大因素,中心新村成為全臺灣唯一一座軍醫系統溫泉眷村。

老狗曾經在2017年11月時造訪過中心新村,當時還未整修。

整座眷村像是廢墟一樣,想看當年原始照片的朋友可以點選這一篇的連結:

全台唯一溫泉眷村 -- 臺北市 北投 中心新村與前日軍衛戍醫院

至於斴近的陸軍第801總醫院,是接收日治時期的衛戍醫院北投分院,

老狗在2020年時也曾經造訪,有興趣想了解的朋友可以點選這裡:

臺北市 北投區 前日軍衛戍醫院北投分院 — 全臺僅存日治時期「內地移植型」醫院 × 免費溫泉泡腳池

這些老建築的故事,老狗就不再複製貼上,想了解的朋友就點一點上面的連結吧!

也幫忙讓發了許久的舊文多點人氣…

這天除了早上去造訪中心新村之後,

老狗帶著一家子去探訪聽說在最近很火紅的「舊雙溪河步道」。

說實在話,老狗會知道這裡變的火紅的原因不是來自網路,

而是因為週六日想去北投焚化爐游泳館游泳,卻常遇上停車場客滿的狀況。

後來才在朋友的FB上得知「舊雙溪河步道」裡面有一片稻田,

以及生長在河流上的茂密樹木,是許多人愛去拍照打卡的景點,

還被稱為「城市秘境伯朗大道」、「北部版四草隧道」。

即然原本就打算下午去北投焚化爐游泳館游泳,那就利用中午的時間走走步道!

一併分享在這篇分享文當中。

▓ 中心新村

中心新村從日治時期就伴隨著衛戍醫院而存在,也就是當時醫院工作人員的宿舍。但在日治時期,僅有少數幾棟日式宿舍而已。

在國府接收,陸軍801總醫院進駐後,因為來自大陸的軍民陸續進駐,

因而陸續增建房屋,以供軍民居住之用。

所以在醫院後方的這一區域內,

總共有日治時期、婦聯會捐建和自力撥地興建等三種不同來源的眷舍。

不同來源、不同時期的建築,反映了不同時期的時代背景。

目前完成整修並開放參觀的這一部分,除了作為入口的這棟建築物外,

其他的三棟都是日治時期遺留建築,按日治時期建築外觀修復。

而婦聯會捐建和自力撥地興建等建築則是在下一波的整建範圍之內。

之後應該會陸續開放參觀。

在還沒進入現在的大門前,「地主」立馬出現,原來這裡需要罐罐打通關。

不過地主挺聰明的,知道找空拍機的主人。

畢竟玩的起空拍機,買得起罐罐的機會較高…

走進大門往裡面一看,應該是原眷村內的某戶人家。

展區的動線是往右邊的室內移動,進去看看!

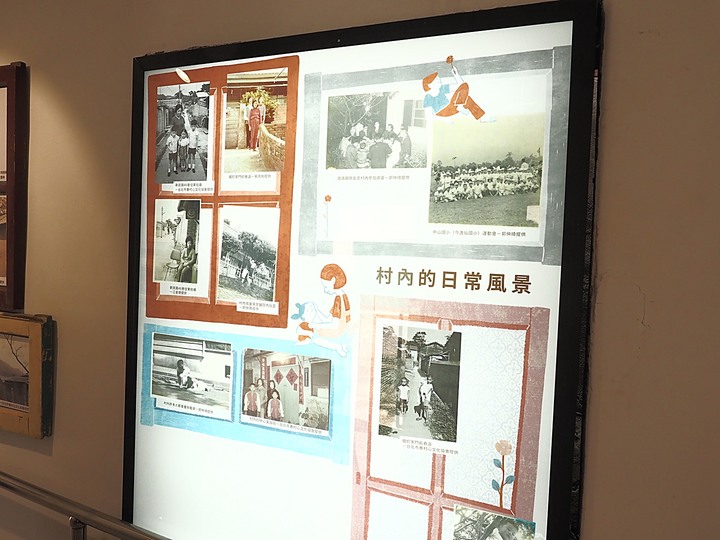

這裡展出的是眷村老照片。

由於中心新村的住戶幾乎都是801總醫院的醫護及員工,

因此眷村的生活當然就和工作緊密結合。

而在二戰之後的年代,「反共抗俄」口號可是響徹雲霄。

所以,醫療資源來自自由陣營的老大—美國是再稀鬆平常不過了。

因此有老美出現在照片中更是不足為奇。

- 801總醫院

- 美軍顧問團

- 醫院康樂活動

- 中華婦女反共抗俄聯合會

- 終身大事

- 村內的日常(1)

- 村內的日常(2)

- 遊憩北投周邊

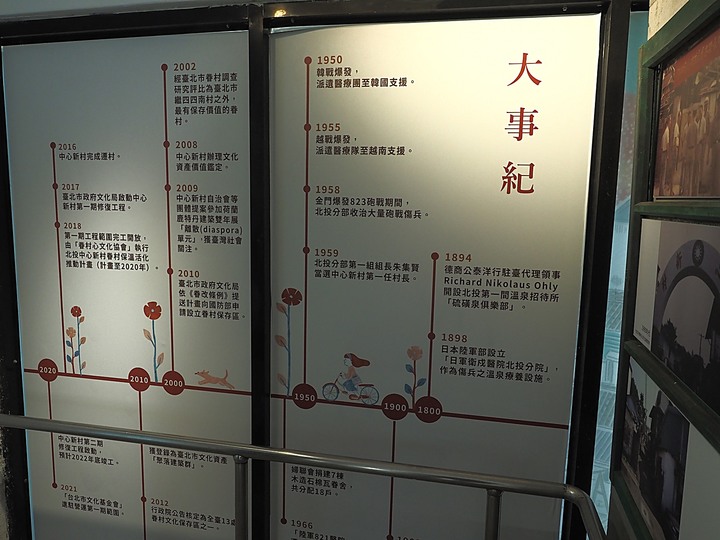

這張海報是近代的大事紀,對應中心新村內、外所發生的主要事件。

小小的展館一下就逛完,這應該是眷村時期某一戶增建的房間吧?

二樓屋頂現在做了些運用。

種了一些植物在這裡。

因為眷村裡或多或少會有點見到泥土的空地,

住戶們常會利用這小小的空間種一些「經濟作物」,「送禮自用兩相宜」。

至於肥料來源? 在沒有抽水馬桶的年代,公廁是個不錯的選擇,自製自銷…

這裡種的植物當然和當年眷村內種的不一樣。

因為現在的經濟作物也和那個年代不同呀!

- 艾草與薄荷

- 到手香(左手香)

- 巴西利

- 打抛葉、九層塔、辣椒

往內走是這一戶原本建物的大門,保留眷村建築原本的模樣。

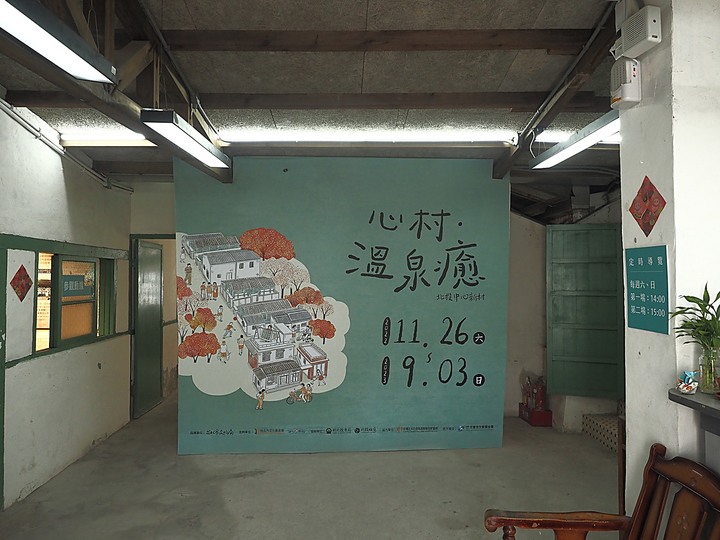

屋裡面的大看板,就是這期展出的主軸。

為期10個月,很夠看了!

看到位在一旁的紀念章,先收集再說! 免得等會兒匆匆離開,忘了它們!

地面上刻意保留的一小填舊地磚舖面。

如果有掉或破,現在想找到同花色的地磚來補,可以說是不可能的任務。

室內空間刻意保留當年眷村時期建築的樣貌。

因為建築物常是在不同年代增建,所以像照片中室內有高低落差是很常見的事。

走進照片中的門是另一個房間,和老狗拍照時所站的房間,應該是不同時期的產物。

房間內部復刻當年眷村家庭室內的景觀。

人造皮沙發椅、轉角木茶几,再加上個熱水瓶,可說是必備家具。

在這裡所展出的海報,當然是講述眷村和所處大時代的故事。

這些故事的場景距今至少50年,現今的年輕一代不曾經歷過。

轉到另一個角落是裁縫機,這幾乎是每個眷村家庭必備的工具。

大到老公的軍服,小到小朋友的內衣褲,都要靠它修補,甚至「製造」。

這些衣服當然是樣本啦!

不過在當年,厲害的眷村媽媽們就有辦法利用舊衣或布料變出體面的衣物來!

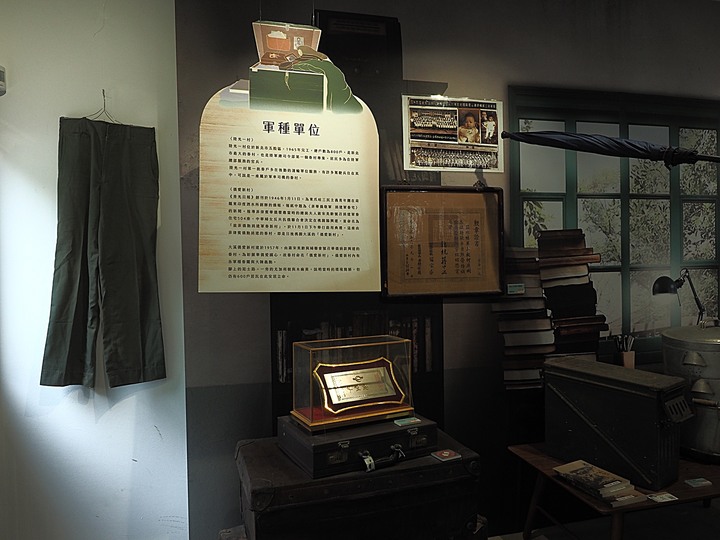

這面海報介紹眷村建築怎麼來的。

大致上可分為日治時期官舍、國軍自建、婦聯會或民間單位捐建,還有軍眷自行興建4大類。

在國府來臺數十年之後,當年急就章興建的眷村也隨著時間的流逝而老化。

眷戶們年紀漸長,對於居住品質與便利性就有更高的要求。

因此在1970年代中期開始興建4~5層樓的公寓式眷村。

老狗記得念國中時就有因為搬到當時剛落成的「臺南市北區慈光十三村」而變成同學的人。

不過這一代的眷村似乎使用年限不長就遭到拆除。

時序進入1990年代,因為社會形態的變遷及民眾經濟狀況的提升,

原本的眷村改建形式無法滿足都市對於土地取得的需求,

因此當時的國防部決定將眷村全數拆除,集中改建為高樓層建築,

以讓拆除後騰出更多土地做為多元化利用。

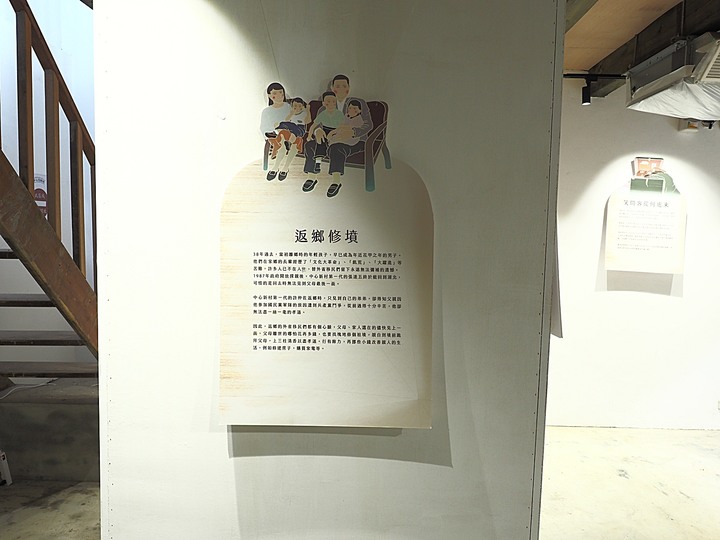

但老舊的眷村卻是不少眷村及週邊居民第二代成長過程的回憶,

孕育他們長大的「家」就這樣消失了,無疑是讓這群人失去了他們的根。

於是眷村保留運動開始漸漸的萌芽,在這群人的積極運作下,

透過《眷改修例》的修法,讓某些眷村可以保留下來。

雖然大部分的眷村還是消失在社會更新的巨輪下,

但至少還保留了小部分的「眷村記憶」…

眷村保留團體與文史團體在這段時間舉辦了許多活動。

希望改變社會大眾對於眷村的印象,喚醒對於眷村的回憶!

最後在2007年《眷改修例》修法通過,

2009年國防部公告《國軍老舊眷村保存選擇及審核辦法》

2012年3月公告保留全臺13座眷村。

雖然眷村長大的朋友可能還是覺得保留下來的眷村不夠「原汁原味」,

但用正面的角度來看,至少還保留了一小部分的記憶場景。

在眷戶家中很常見的傳統電視機。

在老狗的印象中,它總是播出看不懂的「國劇」。

畢竟在眷戶家中,「戶長」想看的節目,豈可容許小蘿蔔頭們有任何異議?

這裡展出整座中心新村的模型。

從模型看來,這座眷村裡應該有不少戶是自力興建的。

因為隨著家中人口增長,「有空間就蓋房子」是解決空間不足的最簡單方法。

事實上,在中心新村裡的建築應該是包括這三種來源。

只是因為居民在後期的增建,

讓日遺眷舍和婦聯會捐建眷舍都已經快看不出它原本的外形來。

這種木箱在眷村裡頗為常見,可能來自軍方,也可能是眷戶飄洋過海從家鄉帶來的。

如果想知道多一點眷村故事,可以坐下來好好欣賞影片。

全臺每處眷村,相信都有不一樣的故事。

建物內部一隅,保留昔日的樣貌。

走到戶外,見到眷村內常見的電線桿。

因為眷村內的道路通常狹小,因此在建物蓋好後才拉的電力配線和電話線都是利用電桿。

回頭一看,原來剛剛這棟的另一面外牆竟然是雨淋板。

原來是日治時期的宿舍被增建後的樣子!

感謝照片中這位可愛的妹妹當老狗的Model!

往前走,另一棟也是日治時期的眷舍,位在稍高一點的位置。

現在被裝潢成軍中診療室的樣子。

另一邊是另一戶,等會兒再走過去看一看。

小時候對於眷村候診室的印象,大多是來這裡拿感冒藥、胃腸藥。

早期的眷村診療室不開放一般民眾就診,直到民國六十年代中期才開放給一般民眾。

印象最深的一次就是國小時右手被不知名昆蟲叮咬,

整支右手掌連同前臂都腫成原來的兩倍大,

後來到眷村內的診療所打了一針,過了好幾天才消腫。

到現在,在右手背上還依稀看的見當年蟲咬的傷痕。

雖然進診療室很常見到是打針,不過國軍北投醫院大概很少會打針吧!

這裡是俗稱「杜鵑窩」的精神科專門醫院。

牆上的大海報說明了在這裡接受治療的病患的一天。

還有例行性的活動。

一旁的房間裡,放著昔日醫師所用的診療桌。

桌上有不少現今已經看不到的用具。

另外還有病歷櫃,都是現在已經在醫院裡看不到的物品。

在北投的這座軍醫院,從日治時期起就是以戰爭療養為主軸的醫院。

到二戰結束後轉為以治療在戰爭中產生的創傷後壓力症候群(Post-traumatic stress disorder )。

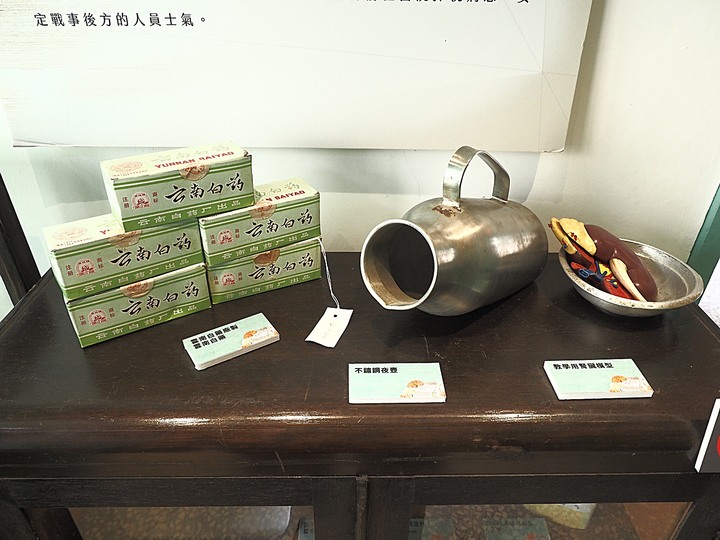

在這個空間裡還展出昔日醫院診療間及開刀房的裝備。

- 手術間

- 藥櫃、木櫃

- 藥品、器具、內臟模型

- 手術用器械

- 手術枱燈

再往後走,就走出第二棟建築物,到了後側。

外觀上看起來像是日治時期的宿舍建築。

轉個彎向上走,在較高的位置還有另一棟整修完成的眷舍。

從外觀上看起來,應該還是日治時期遺留下來的宿舍。

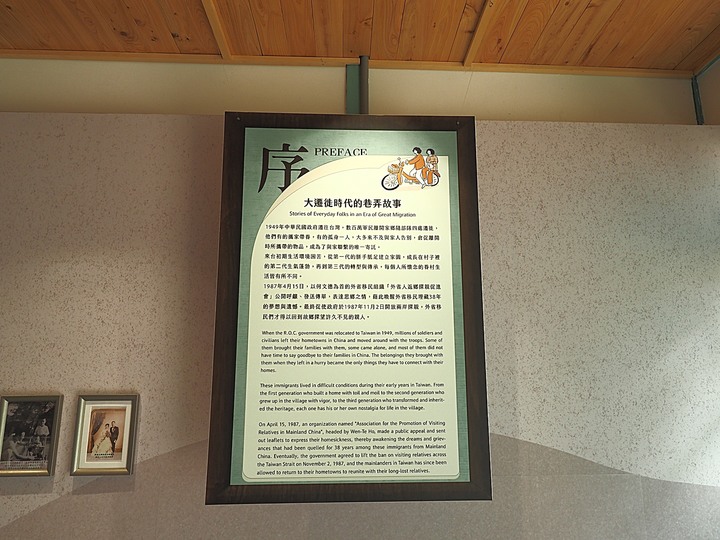

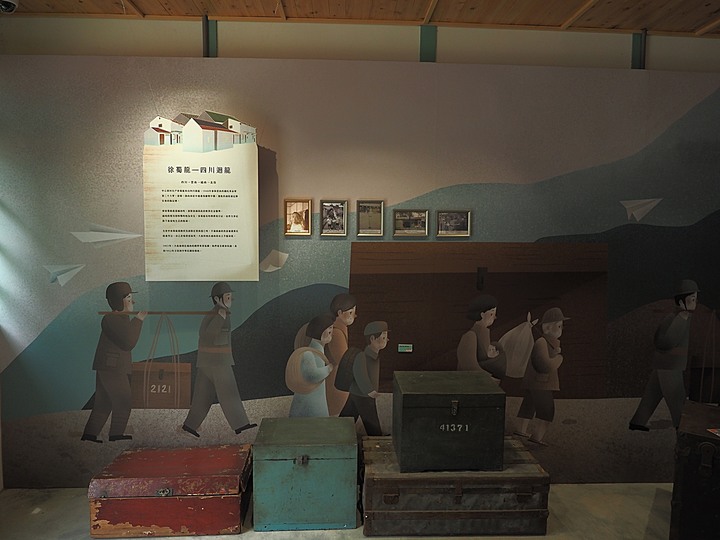

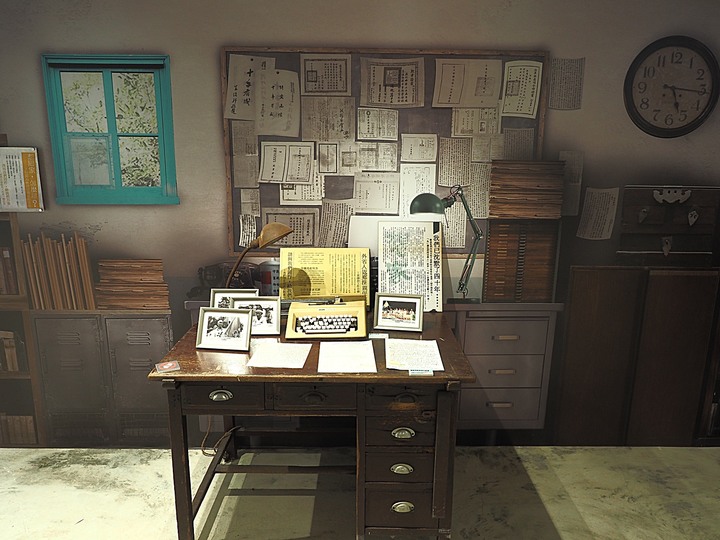

內部的展示是講述大時代的故事。

也就是在1946~1949年間發生的大遷徒。

1949年國府來臺,帶來了數百萬軍民。

有的人是自願隨國民政府來臺,有的人是因為二戰家破人亡而跟著軍隊來的,

更有人是莫名其妙被「抓」來的。

這些人就這樣來到臺灣,參與了這場時代劇的演出。

這裡貼出了幾位老兵伯伯的故事。

老狗稱他們為「伯伯」,有不少人要稱他們為「爺爺」了。

在那個年代留下來的一些老照片與文件。

在那樣的環境下,能有命留到臺灣,說實在已經是萬幸。

很可能在大遷徒的路上就因為水土不服而生病,甚至死亡。

這裡簡單的列出了遷臺的路線,事實上是歷經千辛萬苦。

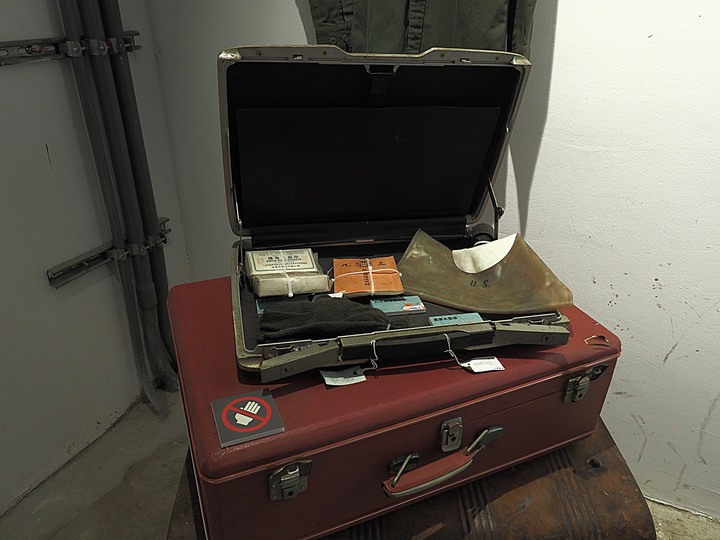

這群人要這樣遷陡,身上總是會帶著一些值錢的物品。

如果是一般民眾,帶些值錢的貴金屬、首飾是一定有的。

來看看袁大頭是什麼? 年輕朋友應該不知道吧?

如果是軍人的話,當然就靠部隊了。

所以軍服、軍毯等等是一定有的。

軍用木箱就用來收放個人隨身物品。

就這樣在戰亂中來到臺灣,歲月悠悠也過了數十年。

當年來臺的年輕小伙子在「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號中,

慢慢步入中年,進入老年,想家、想父母的念頭在心中開始萌現。

另方面,1979年中華人民共和國政府提出《告台灣同胞書》,提出海峽兩岸可以「三通」。

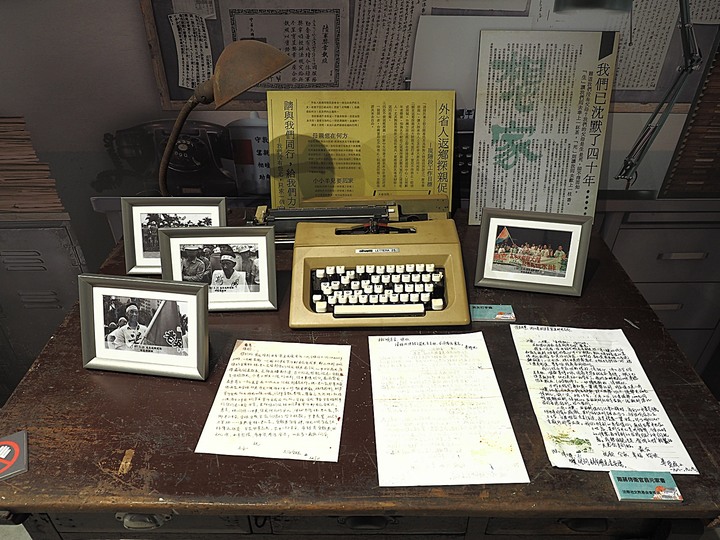

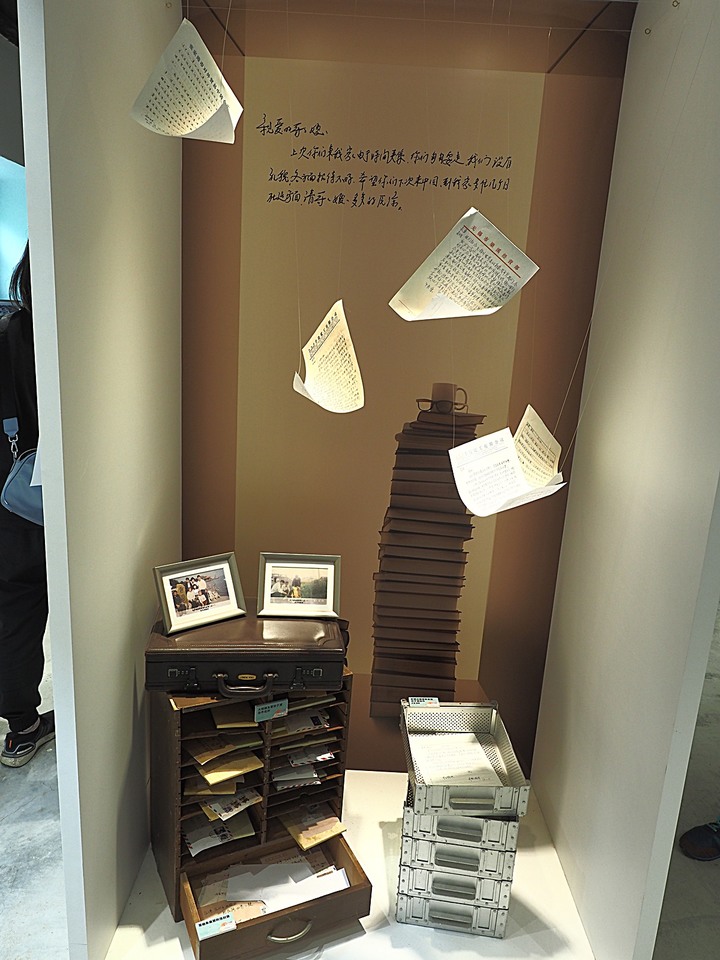

於是,這群來到臺灣的軍民,他們的家書就如同雪片般來往兩岸。

隨著這群軍民的年齡越來越大,他們開始感受到時間有限。

再不積極爭取,這輩子應該會回不了家「看一看」,只能空留遺憾埋骨異鄉。

而臺灣的政治氛圍正好也漸漸朝著開放解禁的方向移轉。

於是在媒體、社論中出現了要求開放老兵返鄉探親的聲音。

終於在1987年11月2日開放在大陸有三等內血親、姻親及配偶的人返鄉探親。

老狗看到這段影片,就想起老家對面的那一群老兵伯伯們。

雖然他們都很想家,也都想盡辦法回去一趟,但迎接他們的卻是面目全非的「家」。

當年返鄉探親一定要帶的就是所謂的「三大件、五小件」,

然後還要準備一些小面額美鈔、金飾。

這些要做什麼用?發給族親呀! 見面總是要帶見面禮…

能力夠好的人還會想盡辦法修修祖墳,當作盡了幾十年不在的孝道。

但是,在老兵們真的回到家後,卻發現至親可能早已不在。

迎接他們的親人,即使是手足可能也因為大環境的變遷而如同陌生人般。

個人曾聽到不少鄰居抱怨返鄉探親後反而帶來更多的失落感,

在大陸家鄉遇見的人都自稱是「親人」,眼裡看到的卻是他們帶回去的錢財。

探親回臺之後,大陸親人來信是為了索取生活費者,也為數不少。

對老兵們的關心還遠不如我們這些和他們共同生活了幾十年的鄰居…

走出第二棟眷舍,在眼前出現的是眷村特有的紅色大門。

只是這紅色也太亮眼了吧?

上方還有第三棟已完成整修的眷舍,繼續參觀。

旁邊是另一棟日式宿舍,還在整修當中。

顯然在中心新村裡的日式宿舍還不少棟,只是被後期的增建給「包圍」了。

在第三棟眷舍中,講述的是在這裡生活的軍眷們的柴米油鹽醬醋茶。

中間的餐桌裡放的是昔日的餐具,在週邊的白色盤子應該就是當年的主要餐具。

中間的不銹鋼盤和陶鍋是現在才有的吧? 看起來那麼新。

從前的人要吃隻蝦可是奢侈享受。

即然日常不容易吃到,不如在盤子裡畫上一尾,這樣就餐餐有蝦了…

另一邊小桌上放的是攜帶式保溫鍋,以及電暖器電火鍋兩用爐。

上方這種兩用爐,在老狗老家有一個。

大部分時候作為電暖器用,印象中只用來煮過一次火鍋,

但是因為電熱線圈在中央,所以火鍋怎麼煮都煮不滾…

後來還是把內鍋拿到瓦斯爐上加熱解決。

這裡的展出多和飲食有關。

畢竟軍眷們來自大江南北,就順便把各地的飲食習慣帶過來了。

所以,今天臺灣有這麼多元的飲食文化,首先要感謝的就是在1949年間來臺的這群人。

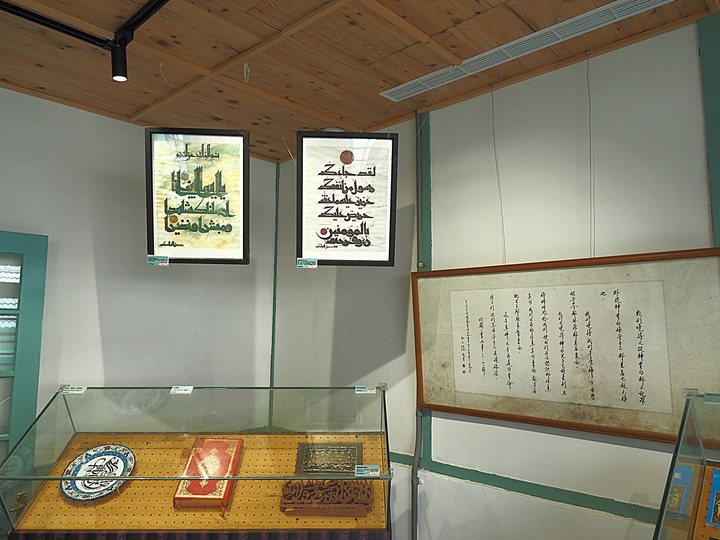

除了飲食習慣外,來自大江南北的軍眷們也帶來了不同的宗教信仰。

看到這2張海報中的文字是否覺得陌生? 伊斯蘭教也被軍眷們帶來臺灣了。

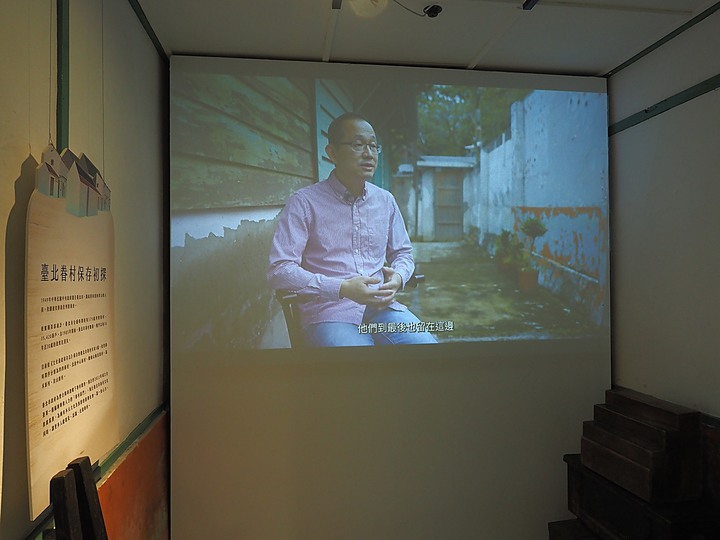

在這裡的一個房間裡播映介紹眷村文化的紀錄片。

想對眷村有多一點了解,停留片刻看看紀錄片介紹絕對沒錯。

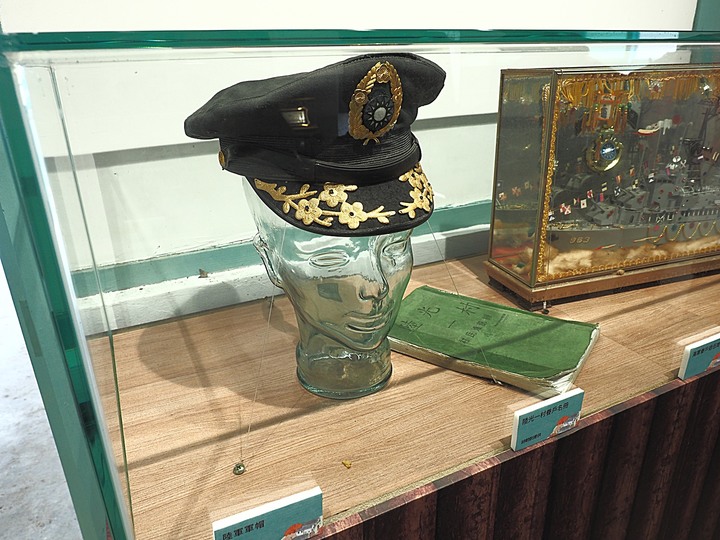

另外這個空間就是軍眷個人物品的展示。

照片中的軍刀就不是每位退伍軍人都有的。

另外還有軍帽。

還有軍艦模型。會有這種模型的老兵,在服役時大部分是海軍。

隨著軍眷們來臺的隨身行李,簡樸的可以。

這裡還展示了軍眷們的軍種與單位,以及勳章、獎杯等。

以及利用軍方淘汰下來的器具改裝成的用具。

像照片中的器具是飛機子彈箱改造的儲存箱,飛機蒙皮改造而來的鋁蒸籠。

還有軍用皮鞋與勳章木箱。

還有中心新村中居民的小故事。每位都可以說是歷經許多轉折才來到中心新村。

走出位置較高的第三棟,目前開放參觀的空間就差不多到這裡了。

旁邊的巷子是中心新村中最主要的巷子,兩旁的眷舍陸續在整修當中。

期待之後再開放,能有更多更細緻的眷村生活描述、展示。

在高低兩棟日式宿舍之間的紅磚牆,應該是眷村時期新建的吧?

回到第二棟日式宿舍。

內部還有大約一半的空間,被剛來的一群爬陽明山的遊客所佔用,而無法詳細參觀、拍照。

這裡塑造了一處像是昔日眷戶內的客廳場景。

有門的電視機、大理石沙發及麻將桌,幾乎等同眷村內眷戶必備配備。

放在另一邊的藤椅、藤製家具,也是常見配備。

這裡還有皮箱、計程車表,算盤等生財工具。

這應該是眷村小朋友的玩具吧!

當年要買這麼大一組機器人,可能要花上好幾年的壓歲錢。

還展出居民們的小故事。

走到外面會見到旁邊整修中的另一棟宿舍。

第二棟宿舍還有一個小空間用來展示在巷道底端,尚未開放的公共溫泉浴池。

這就是公共浴池的模型。老狗之前來訪時有看過真正的公共浴池,差不多就是這個樣子。

另一邊展示一些眷村老照片。

往下走到第一棟前方,會見到這一處空間,是昔日軍醫院的太平間遺址。

現在改造成為一處休閒平台,居民後來蓋的房子已經不在了。

旁邊的空間變成了小綠地,這也是眷村中的特色。

眷村裡只要是沒被搭起房子的空間,上面的植物通常會被保留。

也因此眷村裡常見到數十年樹齡的大樹。

旁邊還有不少待修的眷村建築物,日後整修後,可能移作他用吧?

目前開放的空間差不多參觀完畢,該離開了。

希望下次再來參觀時,能有更多展示空間與展品!

中心新村的位置,就在北投公園旁的山坡上,步行是可以抵達的!

▓ 舊雙溪河步道

離開中心新村後,我們買了午餐,來到北投焚化爐附近。好不容易找到車位,停好車吃完午餐,往焚化爐游泳館旁的步道入口走進去。

其實老狗對這裡可說是一無所知,所以就是很單純的賞景拍照。

會看到什麼,說實在的完全無法預料…

一群人從北投焚化爐旁的步道入口往內走。

步道的外側段,看不出有什麼特色。

然後會經過同為焚化爐回饋設施的網球場。

再往前行,看到這個立牌。

其實這條步道已經有17年了,可是怎麼到了今年才紅起來?

再往內走,真的有幾分四草綠色隧道的感覺。

河道旁的樹木高度逼近水面,水質又嚴重優氧化,呈現綠色。

真的頗像臺南的四草綠色隧道。

再往內走,步道變成木棧道,兩旁是茂密的樹木。

夏天來這裡要注竟防蚊。

路旁這一大盆,是狗飼料嗎?

這是什麼鳥?跑來湊熱鬧。

鳥兒快樂享用大餐中,下方出現了松鼠。

一起來享用大餐…

吃完了,落跑先…

繼續往前走,都是長在水面上的樹木。

從樹木間的縫隙裡見到了稻田。

再往前走個幾步,是一大片的稻田。

臺北市區中要找到水稻田應該很難了吧!

然後,這是什麼植物? 像是香蕉,但是又長的怪怪的…

原來是後方的植物。這麼大片的葉子是什麼植物,有請高人解答。

然後,依然是河道上茂密的樹木。

盤根錯結,很像就是長在水上一樣。

朝遠方看過去,會見到新光三越站前大樓。

再轉個彎,是另一大片的稻田。最引人注見的景觀就是這裡了!

這個角度與池上金城武樹頗為神似…

回到現實,稻田後方就是垃圾焚化爐。

我們走到這裡,看到了稻田,準備回游泳池去游泳了。

走回到泳池門口,就差不多是開放時間了。

回程當然是繼續欣賞這些自然奇景了!

回到了焚化爐回饋設施旁,抄近路去泳池!

回到泳池了,正好繼續下水運動去…

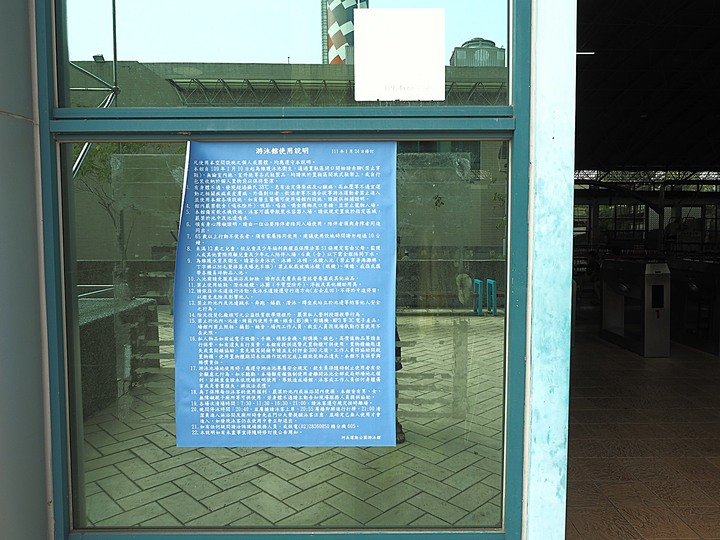

北投焚化爐泳池是臺北市三座焚化爐回饋設施之一。

水道長50公尺,是老狗在冬天很喜歡造訪運動的地點。

因為內部禁止拍照,所以照片從略!

有興趣的朋友可以來看看,除了泳池外還有面積不小的SPA池、三溫暖蒸氣箱及烤箱。

舊雙溪河步道可以說是市區內很不錯的散步地點。

難怪最近會紅了起來!

有時間的話可以來走走!