心想也好幾年不曾造訪這處全臺灣面積最大,差點就變成了商業區的鐵道工業遺蹟。

於是立馬報名,就有了這次參觀並全程聽導覽的機會。

國家鐵道博物館,其實就是之前引發開發與保留爭議的臺北機廠。在1908年臺灣西部縱貫鐵路全線通車後,隨著鐵道運輸業務量日漸增加,位於北門附近,負責整修鐵路列車的「臺北工場」日漸不勝負荷,因此著手規劃將「臺北工場」遷移至離當時的市區較遠處。當時考量到維修工廠不能離鐵道太遠,地勢也不能過於低窪,故後來選定興雅庄,即昔日臺北機廠所在地,興建一座規模宏大之新維修工廠,以滿足帝國南進之需。在1930年代,這座鐵道維修工廠面積與規模之大,讓整個鐵道工廠遷建計畫成為當時的東亞之最。新的臺北工廠整體廠區涵蓋範圍達19公頃,由1930年動工,至1935年完工。完工後,新工廠定名為「臺北鐵道工場」,二戰後國府接收,改名為「臺北機廠」,而後一直為臺灣人民服務至2012年6月。

在臺北機廠停用之前的10多年,鐵路局就已經規劃將鐵路列車維修工廠移至楊楊富岡。當時同步規劃將臺北機場用地開發為商業區,以土地開發利益解決鐵路局長期沈重的負債。而且在高鐵規劃路線同時,就已經在臺北站-南港站間規劃地下隧道,而此隧道又會將通往機場之連接線截斷,因此臺北機場在很早期就注定要廢止。後來隨著民眾保留文化資產意識的抬頭,而讓臺北機場中的員工澡堂在2000年9月22日被市政府指定為市定古蹟。之後在各級民意代表與文化團體的努力下,終於在2015年由文化部指定為國定古蹟,後續由行政院指示朝「國家鐵道博物館」的方向整修與規劃。2019年8月15日「國家鐵道博物館籌備處」成立,目前全區中有部分空間待整修,也有部分空間處於整修中。

老狗在這次的參觀之前,曾經在2013年及2014年造訪,當時全區可說是等待被拆除的狀況下,只是由民間團體租借全區,舉辦短天數的民眾參觀活動,目的在讓民眾知道並了解臺北機廠的重要性,以做為推動全區指定古蹟的助力,因此可以在全區自由行走,自由參觀。2018年時,老狗第三次造訪,當時已經轉由文化部管理,且有部分空門開始整修,因此是跟著團體,在有導覽的狀況下參觀了一部分空間。有興趣的朋友可以參考這篇舊文:「臺北市 信義區 臺北機廠 -- 幾經波折,終獲全區保留為國定古蹟的鐵道工業遺跡」

事隔3年,這次的參觀同樣是必須由導覽老師帶領移動,只是整修的部分不同於上次,因此有些建築物的內容是在導覽中看不到的。不過,老狗在這篇文章中會補上舊照片,讓這篇分享文的內容儘量完整。在疫情肆虐的當下,要有機會在最近參觀這座當年號稱東亞最大的鐵道列車檢修工廠,應該會有相當的難度。對鐵道旅遊有興趣的朋友,就來看看老狗分享的文章與照片,當作疫情期間居家生活的消遣吧!

四月中某星期六的上午,老狗來到了臺北機廠對面的馬路邊。「臺北機廠」四個大字還高掛在總辦公室的樓頂。其實,老狗所站位置,在20多年前應該就是鐵道邊,在前年的這個時候,則還是京華城外排接駁車的地方。當年京華城會蓋起來,打的如意算盤就是臺北機場一旦開發後,整個商圈會由信義計畫區一路通到京華城來。但人算不如天算,京華城蓋好後等了十多年,臺北機廠竟然被指定成國定古蹟。如今,京華城落莫的從臺北市區中消失,時空變遷之快,令人難以預料。

原本斑馬線的對面就是臺北機廠的主要入口,但因為總辦公室修復中,所以只能從側門進出。側門邊的「國家鐵道博物館籌備處」應該是2019年才掛上去的,上次2018年來造訪,還沒見過這個名字。

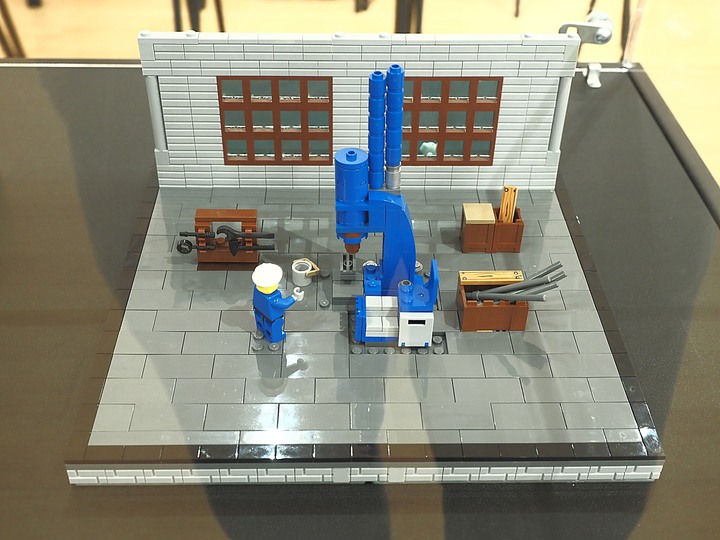

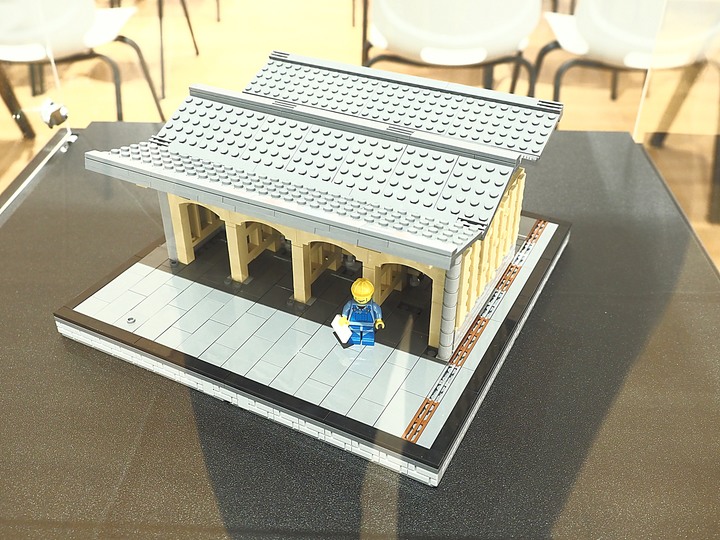

側門外的臺北機廠積木模型,在臺北市區內的一些古蹟建築外,會有那座建築的積木模型。

- 臺北機廠模型

- 模型細部

現在每場次的導覽活動人數不多,印象中好像是30人還是40人的樣子。

參加活動的遊客必須在這裡集合,參加人員都到齊後才由導覽人員邊解說,邊帶領進廠內移動。

這個遮雨棚是昔日臺北機廠員工上班打卡,騎機車穿雨衣的位置。

據說因為有這樣的空間需求,因此北廠員工自行拿廠內的廢棄鐵軌搭建出這個棚子來。

仔細看,可以看出這棚子是用鐵軌折彎搭建的。

在這個棚子裡有園區內多棟建築的簡單介紹,老狗留了影像紀錄,照片全都放在這裡。

這次的參觀導覽是建築專場,因此每棟建築都有進入或至少從外部經過。

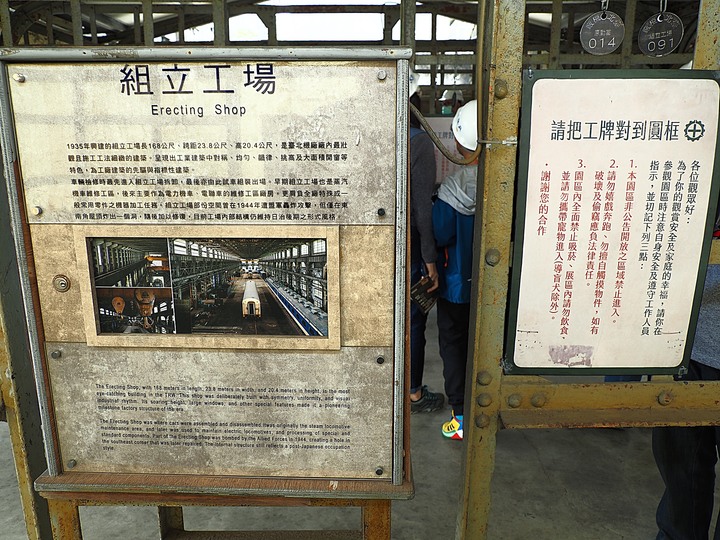

- 組立工場

- 柴電工場

- 原動室

- 鍛冶工場

- 鈑金工場

- 客車工場

- 移車台

- 露天吊車

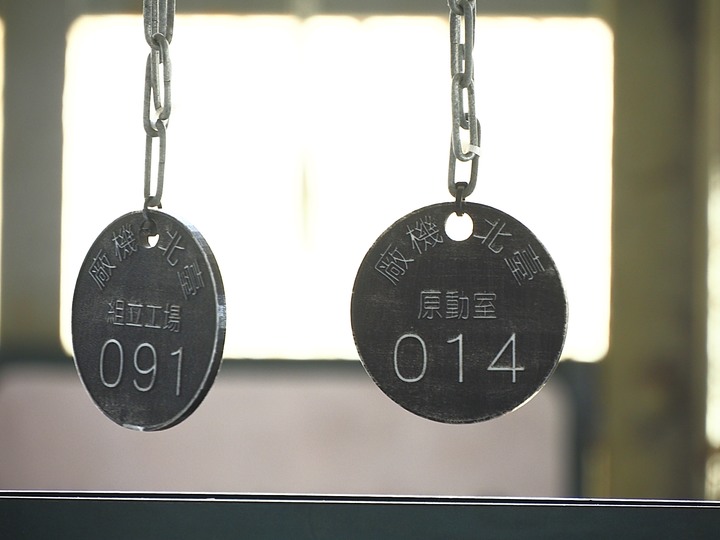

從前下班時,廠內會有人來檢查那一個牌子短少了,就知道那位工作人員還在場區內。。

- 鈑金工場

- 移車臺

- 客車工場

- 鍛冶工場

- 組立工場、原動室

- 柴電工場

先讓參加者看一小段臺北機場的解說影片,了解它的前世今生。

接下來,由導覽老師接手解說。

老師手中的資料夾,在老狗的眼裡可是寶貝,因為有著好多好多的老照片。

今天整場的解說中,只要老師提到「以前這裡如何...」

手中的資料夾立馬打開,然後就可以見到從前的老照片。

像現在,老師就正在解說這個上班打卡用的棚子是用什麼造出來的。

資料夾照片中的鉚釘是其中一項材料。

利用鉚釘才能把折彎的鐵軌組裝在一起,像照片中這樣。

由於這個棚子是員工上、下班必經之處,因此棚子上方有著四句六字標語。

不過現在看到的是後來用珍珠版仿製的,正版被臺鐵員工在遷移至富岡時一併帶過去了。

然後,導覽老師帶著我們往技工養成所外側移動。

早年,臺北機廠的技師都是自己訓練的,當年即是利用這棟樓,讓技工學生吃、住都在這裡。一直到後來,國內技職教育普及後才轉為對外招考。

這裡是技工養成所北側的走廊。

這裡因為和總辦公室一同面對縱貫鐵路,在從前可是整座工廠的門面。

老師手中的就是昔日學員受訓結業時的合照。

這棟建築在老狗的印象中是戰後建築,因此建築風格受當時現代主義建築風格的影響,外觀上只有水平和垂直線條,幾乎沒有裝飾。

但在二戰後的官署建築設計,仍舊沿續日治時期強調官署威權的設計概念,即中央部位凸出於兩側的設計。

雖然是戰後現代主義的外觀,但站遠一點看整棟建築,還是會感受到官署建築左右對稱,中央凸出,強調官方威權的感覺。

- 右翼

- 中央

- 左翼

1950年代臺灣的建築就流行這個樣子。現在有一些網友把它帶有譏笑的稱為「華國美學」。

老狗個人認為建築原本的設計是當時的風尚,沒有美醜對錯可言。

但後來的管理者在建築上加了一些不倫不類的「配備」,這才真正該被稱為「華國美學」。

從凸出部走進建築物室內,壁癌相當嚴重,看來得花上一些力氣才能整修好。

老師帶領我們回到員工打卡棚下,這裡有一張全區的地圖。

老師利用這張地點大致的解說現在參觀時可以看到的建築範圍,基本上就是以逆時針方向在園區內走一圈。至於會經過那裡,聽完立馬忘去…

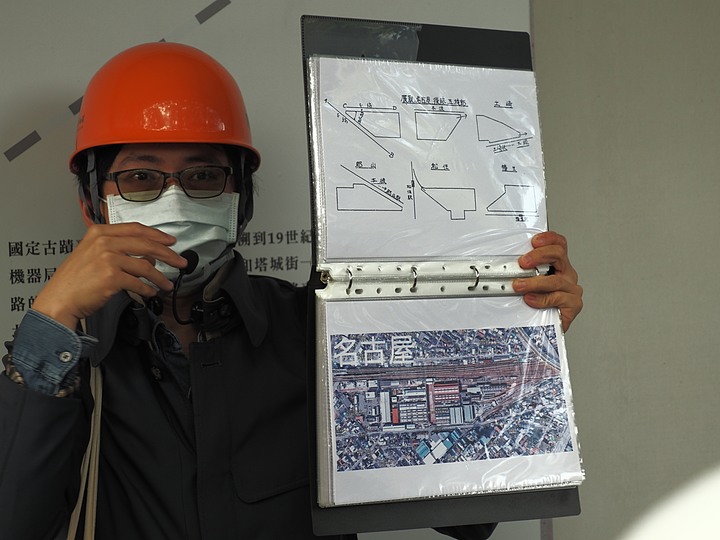

老師利用手中的簡圖告訴我們,為何當年整座工場的用地是斜切一角的設計。

因為火車換軌時可行駛最大角度就是38°,所以從從貫線鐵道上拉出一條夾38°的支線進入場1區,然後再由多條平行軌道分工負責不同的修復工作。

車頭進入內燃機工場或柴電工場,車廂則是進入鈑金工場或油漆工場,如果是新車廂則是在組立工場組裝,而後和車頭再組裝出廠。

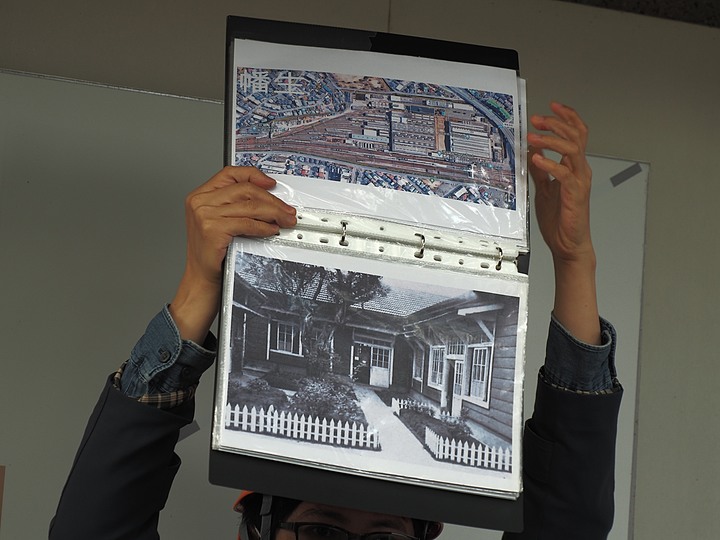

在日本本地有不少座類似的鐵道工場,老師的照片中收集了不少日本當地的鐵道工場地圖。

這些地圖其實可以在Google Map中找到。

- 名古屋

- 後藤、土崎

- 松任、郡山

- 幡生

從前技工養成所的二樓是學員生活空間,一樓則是大教室。

從一、二樓南側開始有走廊開始,就是總辦公室。

總辦公室外,與工廠建築之間相隔一大段距離。

在日治時期,這裡就種了許多樹木。

經過臺北機廠員工多年悉心照料,到現在都已經變成老樹了。

在這裡會見到一些由火車零件所做的裝置藝術品,這些都是臺北機廠展現他們工藝實力與巧思的地方。

我們到達總辦公室南側,見到的是整修中的建築。

這棟樓的一、二樓在不同年代落成。

一樓是1935年落成,二樓則是在1966年增建完成。

因此一、二樓有著完全不同的建築方式與風格。

在一旁的說明牌。

老師在這裡說了一件有關總辦公室建築的趣事。

就是1935年落成的一樓部分,有著凸出在外,即長又深的車寄。

但是當年的混凝土技術不如今年,一段時間後出現車寄混凝土太厚重而下垂的現象。

後來有沒有打掉重修,老狗忘記了~~~

老師在這時順便解說了約當同時全臺其他地點的車站,都是近似的裝飾風藝術(Art Deco)風格,包括有照片中的嘉義車站與第二代臺北車站

至於二樓是1966年增建,當時採用美援時期常用的點焊鐵網空心磚工法,和一樓全為混凝土所構成不同。隨著建築流行趨勢的改變,二樓的裝飾性幾乎沒有,完全是現代主義樣式。

整修說明海報,有興趣的朋友可以看一看。

一樓的走廊相當漂亮,可惜因為整修中而沒辦法見到全貌,只能遠望其中的圓拱門。

不過,老狗在2018年時有來參觀過,當時站在一樓走廊拍了很經典的這張照片,再放一次!

參觀完總辦公室外圍,一旁的柴電工場在整修中,所以老師就簡單介紹一下。

柴電工場主要建物在1962年6月完工,屬美援時期的代表性建築物。裡面包括了柴電工場、內燃機工場、電二工場,還有轉向架維修場。

柴電工場建築物面積很大,我們到了另一部分的外部,一旁還有列車可行駛的股道。

老師拿出以往柴電工場還在運作時的照片作為解說。

可以看到火車頭開到工場外的軌道上,這些都是用來接送組立完成的列車用的。

因為整修中,內部當然不能進入參觀。

所以老狗再放舊照片,濫竽充數一番。

轉個方向,往組立工場移動。

途中經過的茂密林木,前面這個圓形花圃,據說在日治時期是噴水池,國府接收後改為花圃。

組立工場分為左右兩側,我們是從中間走過去的。

右(西)側是半開放式的廠房,停了好幾節車廂與板車。

遠端可以看到市民高架與松菸,是當年火車進入工場的通路。

左(東)側則是建築圖上的「組立工場」,是1935年即落成的建築。

因為要考量車輛尺寸及組立時吊掛列車的需求,因此面積與高度都相當大。建築寬度達24公尺,長向共有28跨,每跨相隔6公尺,總長約168公尺;鋼筋混凝土屋頂版高13.8公尺,中央的太子樓更挑高至20.4公尺。

考量採光需求,東、西向都有著大面積玻璃窗。

走入組立工廠,立刻會被建築的大跨距無柱設計,以及超高的建築屋頂版所震懾。

組立工廠可以說是台北機廠內最亮眼的建築風景。

大跨距的建築空間,無論是在其中任一個方向,都可以感受到它的宏偉壯觀。

錯綜複雜的多重覆屋頂鋼架,是吸引目光的焦點之一。

來看一下細部吧!都是H型鋼架和鉚釘的結合

側邊則是又大又粗的立柱。當年興建這樣一棟建立,很明顯有考量到一旦發生戰事時的需求。應該說,這是軍國主義下的殖民政府興建任何建築時必定會做的考量。

所以,組立工廠在二戰時就曾經接過炸彈,但卻只造成照片中變形鋼條處的損壞。

其他的部分幾乎都保持原狀。這也就是為何戰後臺灣的交通運輸可以快速回復的主因。

在組立工廠中有不少昔日臺鐵遺留下來的大型放工具用的櫃子。

導覽老師說當年的臺鐵員工常會利用這些櫃子做一些很有趣的事,例如改造內部空間成為休息室,或是放上桌子,加上檯燈變成K書中心。

老狗心想,這樣夏天時不會熱死嗎?

導覽老師請我們低頭看看地面,這可是有玄機的。

地面上舖的是一塊塊的檜木,用來吸震及吸油。

它可以避免維修時的巨大震動對工作人員造成影響,也避免維修時滴落的油漬造成打滑。

導覽老師請我們看當年的午休打卡鐘,聽說只有中午時才會打開來給員工打卡,其他時間是上鎖的。

在組立工場中有好多老面孔,上次,甚至上上次來就見過它們。

例如照片中的蒸氣車頭CT273鍋爐。

另外還陳列了多部列車,放在正中央,上次來沒見到的觀光號列車。

黑色的代用行李車。

藍皮普快,有好幾節車廂停放在這裡。

前方這幾部應該都是新朋友,不過我們這場導覽是建築專場,對車輛沒做太多介紹,所以老狗也不知它們是何方神聖。

緊臨組立工廠的南側,就是機器工場,同樣於1935年完工。

機器工場的高度不若組立工場的高,跨距寬為15公尺,太子樓挑高13.8公尺。

主要是用來維修組立工場所拆下的列車上的大型零件用。

現在內部還留有不少未搬遷至富岡機廠的機器,未來應該都會被當作展示品。老狗多年前造訪時就看過它們

在這2棟建築中見到這個有著奇特造型的管路。

它為什麼要長成這個樣子?因為它是蒸氣輸送管道,必須預留熱漲冷縮的空間。

位在南側的機器工廠,因為在1970年代,南側又增建電一工場及工機工場,做為維修電氣列車的電氣零件之用,因此南側的外牆變成了內牆,原始的鑄鐵窗因而被保留至今。

雖然鑄鐵窗部分被保留,但也有部分牆面被改為圓孔花格磚牆。

再往南側,就是1970年代興建的電一工場及工機工場,均為二層樓建築。

因此,一樓的空間看起起低矮許多。

走出電一工場及工機工場外,會見到它有二層樓的結構,窗戶造型很有197X年時的風格。

雖然是最近(1970年代)才完工的建築,但外牆已經呈現剝落的狀況。

在電一工場及工機工場南側有2條軌道,通往油漆工場。

在臺北機廠中,通過建築物之間的軌道並不多,這裡是比較寬的部分。

之前帶家中小朋友臺北機廠,這2條軌道就是他們最愛現耍的地方。

導覽老師接著解說鍛冶工場。

鍛造工場,以白話來說就是打鐵工場,許多車輛的零件早期都是靠鍛冶工場做出來的。

早期臺鐵的重工業技術可是超過民間甚多,這些需要鍛造才能製造的零件,只有靠鍛造工場自製。後來因為民間工業水平提升,這些需要鍛造的零件製作也就外包了。

因此,在臺北機廠遷移至富岡時,許多大型鍛造機械因為已經用不到而被留在原地,成為未來國家鐵道博物館的展示物。

因為目前鍛治工場的內外部都正在整修中,所以只能在外部解說,然後造過縫隙看看內部整修的情況。

鍛造工廠內尚存的機器中,最值得介紹的就是各機器中的元老—蒸氣鎚。

這部機器為英國製,1889年製造,是使用蒸汽壓力來錘打金屬塊,使其呈現我們想要形狀的機器。

導覽老師拿出當年使用蒸氣錘時的照片來分享。

據說照片中這些工作人員是因為要拍照才穿上衣服,因為鍛造工場使用大量蒸氣,所以內部空間相當熱,工作人員幾乎都是赤膊上陣。

透過圍籬的空隙,可以看到被包裹起來,保護著的蒸氣錘。

老狗補上2014年鐵道文化節所拍攝的蒸氣錘照片。

上方的直筒狀管道就是蒸氣輸送管路。

同樣是2014年拍攝的鍛治工場內部照片,可以見到不少臺鐵遺留下來的重型機器。

那麼蒸氣锤等等機器的動力從那裡來? 順著鍛冶工場外可以見到空中有一條管線。

這條管線就是蒸氣輸送管,把蒸氣從原動室送到鍛冶工場中。

在管線上還可以見到蒸氣管上特有的Ω造型。

在一旁的防空洞外,放置著鍛治工場及原動室的解說牌。

在鍛冶工場與原動室之間的防空洞,面積不小,應該是二戰後興建的防空洞。

至於原動室,導覽老師沒有帶我們去參觀,或許也是整修中吧!

原動室就是現在有些工廠中會有的鍋爐室。

老狗找了2張2013年北廠48活動中所拍攝的原動室內照片來分享。

原動室中的控制室。

原動室中的大型鍋爐。

離開鍛造工場外,到達車廂戶外停放區。這一區有多條股道,股道上放置許多列車車廂。

現在用三角錐擋住,不讓參觀者可以自由出入其中。

這裡是拍攝列車車廂的好地方,特別是後方又有高高的鍋爐煙囪作為背景。

所以,以下開放火車照片欣賞……

現在放在這裡的應該都是EMU100型吧!

與車廂停放區相連接的,就是客車工場,也就是客車車廂整修的地方。

老狗背後這側和戶外停車區相鄰的是1935年「臺北鐵道工場」落成時就存在的建築物,當時分為下枠、仕上、客車及貨車職場,二戰後更名為車架、車件、客車及貨車工場,通稱為客車工場。1959年再以美援經費在原客車工場西側增建新車工場,負責鈑金及焊接等工作,通稱為鈑金工場。

照片中這片紀念碑就是記錄當年新車工場落成的事蹟。

因為客車組裝業務上的需要,所以客車工場和組立工場相當類似,有著廣大的空間與挑高的屋頂。從工場的車輛入口處就可以看的出來。

現在停放在客車工場內有EMU100型列車。

還有照片中這部舊柴電車頭S212。

它應該是因為柴電工場整修才會出現在這裡的吧?

另外還有這部—DL-1000 型貨車移動機,是車站內貨車的簡易調車與移動主力。

現在這部DL-1024,就是鐵道博物館用來移動列車的工具機。

客車工場中和鍛造工場一樣,還有少數臺鐵遺留下來的機器設備。

客車工場的屋頂,在新舊2棟建築是不同的。

1935年落成的這一側,建築樣式與組立工場雷同,中央同樣設有太子樓,具有採光與通風的功能。

仔細看看太子樓旁的開窗,這一段是百葉窗。

導覽老師要我們低頭看看地板。

這一大片舖上了檜木樁,其中原本放置機器的位置呈現凹陷狀。

檜木樁質堅、吸震又吸油,可以說是1930年代最適合用來建構廠房地板的材質。

地面上這些號碼,聽說是當年機廠員工早上做早操時排隊的位置。

在機廠內的工作可以說是大量的勞動,早上不先作操舒展筋骨,發生運動傷害的機會很大。

客車工場的南側是半戶外的檢修場,有檢修溝與維修臺。

回到客車工場中。

這樣大空間的工業建築,還能留在臺北市區精華地段當中,真的非常難得。

記得先前造訪臺北機廠,不曾見過桶槽車呀?這回怎麼出現了?

「客車工場」其實是個建築群,就算是只指1935年落成的部分,也是好幾棟相連的建築。

在北側的這一邊,空曠的大空間中停放著一部車台與一部柴電車頭。

陽光從屋頂的採光窗中灑下來,就像是伸展台上的spotlight。

這個時間點的spotlight正好對準了車台上的轉向架。

遠遠望去很有model上伸展台的的感覺。

後方的柴電車頭S402,損壞的似乎已經很離譜了。

導覽老師要我們望向S402後方的天車。這部天車由日本Hitachi製造,比較特別的是還掛上「中美合作」銘牌,或許是當年時空背景下必須有這面銘牌,日後就一直保留至今吧!

往前緩慢移動,看到了新舊建築的交接處。

照片中的右側是前面提到的,1959年美援經費所新建的鈑金工場。

站在這個位置往回看,可以看到1935年落成的客車工場,屋頂部分是由太子樓往2側傾斜。

但是1959年新建的鈑金工場就不一樣了,太子樓上的窗向左右兩側開,中央較低成為排水溝。

老師解說時拿出戶外拍攝的照片來說明。

至於這樣的設計有什麼優缺點,導覽老師有說,可是老狗忘記了~~~

在鈑金工場空間中放置了不少部車廂,印象中它們全是貨運用的。

導覽老師特別提到的是它,於1965年製造並外銷到泰國的守車,所以車身上出現了泰文。

在鈑金工廠中所出現的奇怪景象,就是架設在半空中的水槽。

現在已經很難得知為什麼會有水槽架設在此處,只能推測當年維修或新建車廂時,可能有在空中清洗某些物品的需求。

走出鈑金工場,來到了臺北機廠西側的移車台。

移車台的兩側分別是客車工場/鈑金工場與油漆工場,車輛在鈑金組裝好後,利用移車台移到對側的油漆工場進行粉刷,完成後再用移車台移回客車工場內。所以移車台地面是和廠區軌道平行的軌道,移車台承載車廂後在軌道上移動,才能移入合適的油漆工場內。

油漆工場,配備如同烤漆間一樣,一間只能容納一部車,因此和鈑金工場端是無法一對一對應的,才會需要移車台來進行搬運。

照片中就是移車台,停放在地面軌道上,有非常多條的軌道來分攤列車的重量。

移車台的說明牌。導覽老師說要把這移車台修復困難度與經費實在太高,或許有可能另仿製一部新移車台,做為未來動態展示之用。

看完移車臺,回頭往另一側看,就是1959年新建鈑金工場的另一部分。

在移車台旁的大棚子,其實是露天吊車。

在臺北機廠中有兩座露天吊車,一東一西,在1991繪製廠區平面圖中即以此標示。

東側大吊車可說相當壯觀,但目前能見到的只剩鐵架而已。

導覽老師這時帶領我們往回走。

左側是前面提到的,位在建築間的軌道,右側則是松山材料廠,在日治時期為臺北工場內的資材倉庫,1948年獨立為松山材料廠,管理列車建造與維修所需材料。

在這裡所見的松山材料廠建築為日治時期所建的二層樓建築,總高度為11.21公尺,是廠區內少數沒有挑高的建築。日治時期為了方便供應材料,而將材料倉庫設在廠區的中央。

由於建築已有相當年紀,因此外牆混凝土剝落是很普遍的現象。

導覽老師說這棟建築已經請結構技師檢查過結果,

結果是「結構沒有問題,還可以用很久~~~

」

」但是外牆剝落是事實,要整修就要經過國定古蹟整修審查的冗長程序。

畢竟這不是一般民宅,要維修找泥水匠來就可以解吷的。

這棟建築比較特殊的另一特點是一樓窗戶都裝上了鐵窗,目的當然是防止材料被竊。

不過,這鐵窗的造型可是很有特色,因為上方的通氣窗是往外推的,所以鐵窗配合成這樣的造型。

這棟也是日治時期廠區內唯一的二層樓建築。

現在見到的廠區內二層樓建築,不是戰後新建,就是戰後疊加。

在日治時期建築的北側是二戰後新建的倉庫,共有三棟。

二棟建築之間用這樣的空橋相連。

其實兩棟建築外觀上頗像,孰新孰舊難分。

在某處外牆上找到昔日松山材料廠的logo。

在材料廠的對側是西側露天吊車,就是照片中樹的後方。

再往前走是一棟辦公室建築,記得導覽老師說這是國民黨文工會和組工會的所在地,不知有沒有記錯?

在這棟建築前看到這個很有型的洗手水槽,是可供3人同時使用的概念嗎?

現在這棟建築物作為國家鐵道博物館籌備處的臨時辦公室,未來應該會移回總辦公室中吧?

導覽的最後一部分是臺北機廠中最知名的澡堂。

它會那麼有名的原因,最主要還是建築內部相當有特色。

導覽老師背後的海報內容雖然很簡單,但是介紹的很清楚。

底下這2張照片的海報文字內容可以參考參考。

一旁還有舊的說明小海報。

導覽老師在這裡用了他收集的許多照片來說明這座澡堂的獨特性。

老狗個人認為澡堂中最具有特色的還是南、北立面所設置的大面積玻璃拱窗,這種造型不僅美觀,而且讓室內顯得相當透亮。

這種建築樣式被運用的相當廣泛,許多公共建築都使用到它。

老師還拿出國際展覽伸展台使用拱型立面的照片做為說明。

澡堂也曾出現在電影和MV中。

老狗在youtube上找到了這支周杰倫的MV,部分場景就是臺北機場的澡堂。

那有沒有澡堂內部的舊照片可看?

有的,老狗找到了在2014年鐵道文化節時拍攝的照片來分享!

2014年時的澡堂入口。

通往澡堂入部的入口。

澡堂內的大面積玻璃拱窗。

在澡堂內其實有2個水池,當時一個有放水,另一個則是乾的。

在後方的水池,當時活動時是放乾的。

另外,在中間還有3座長條型的小水池,應該是提供入池泡澡前淋浴時使用。

在前方的水池,原本應該可以讓人進去泡澡吧?

大面積玻璃拱窗和水池,真的是絕配。

澡堂的屋頂好像是薄膜一樣,真正的材質是什麼,老狗並不清楚。

在澡堂外外的更衣、著衣室,由六組芬克式屋架(Fink Truss)與H型鋼柱組成之鋼構架構成。

聽完了老師的講解,這天的導覽活動也告一段落了。

看看遠方的信義計畫區和機廠內的露天吊車,希望再過1~2年,修復工程進行一段落後,國家鐵道博物館就能有一部分區域對民眾開放。

在小禮堂中還有一個小型展覽可以順道參觀,因此老狗順便進去走走逛逛。

這個展覽在老狗參觀完的2天後就正式結束,所以應該是看不到了。

但在小禮堂裡有些展示物品和鐵道有很密切的關係,老狗就一併分享在這裡。

- 機車銘牌

- 鐵道號誌

- 車站用具

- 機車頭駕駛座

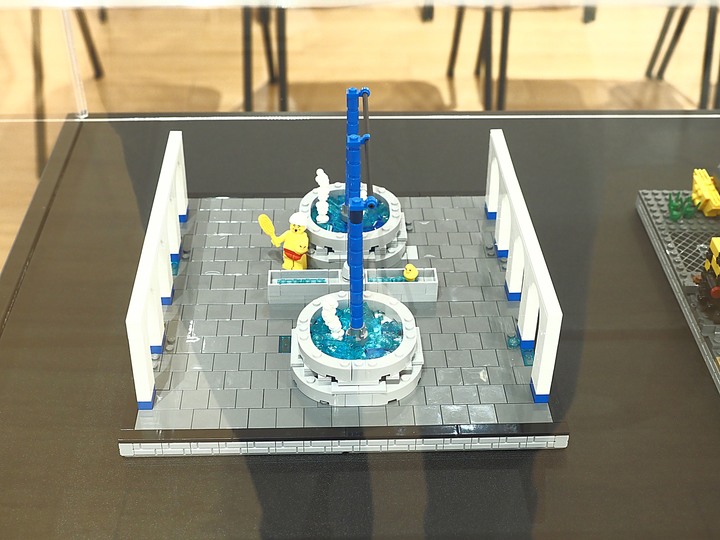

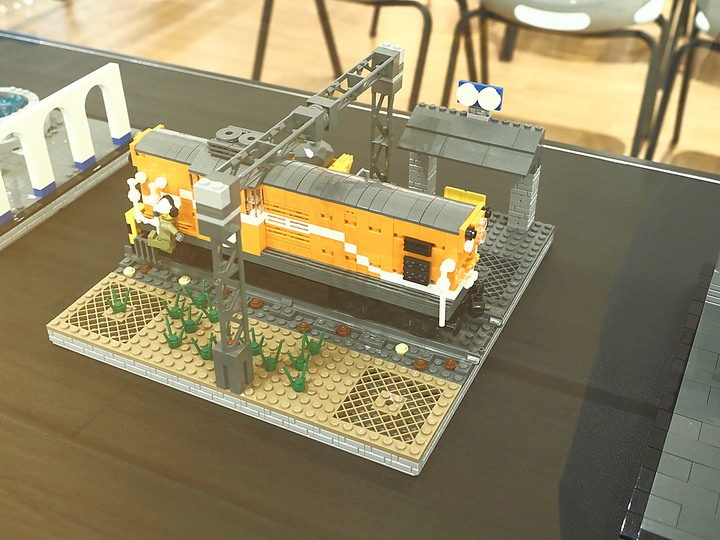

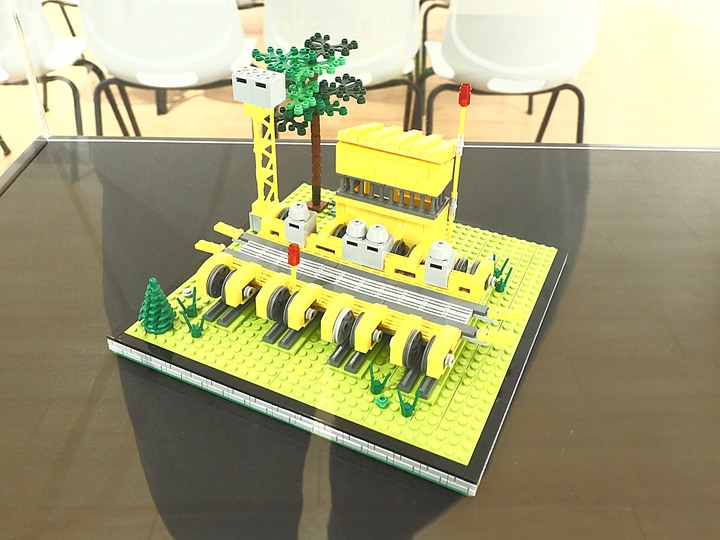

另外還有一些很可愛的積木模型。

- 澡堂

- R20柴電車頭

- 蒸氣鎚

- 鈑金工場

- 移車台

- 工程貴賓車

至於展覽本體的繪本,展出的並不多。

- A

- B

想去參觀臺北機廠嗎?可以看看導覽資訊,等疫情過去後再去報名。

或許老狗會再報名攝影專場,專心拍攝建築和館藏列車!

國家鐵道博物館籌備處/臺北機廠在那裡? 以下放上地圖,應該很好找才對!

想知道更多有關國家鐵道博物館的消息,可以造訪他們的官網:國家鐵道博物館籌備處