三井倉庫,一棟破舊的老建築,為什麼會在過去數年間造成軒然大波?

以個人的觀點,在於一棟建造近百年,象徵產業發展軌跡的建築,應不應該就地保留的問題。

持應保留立場者,是以建築及所在地代表的歷史文化意義來考量;而持應拆除者,則是以交通、經濟等的價值來考量。

三井倉庫興建於1914年,建築本身的藝術價值不若附近的鐵道部來的高,而代表的時代意義,又不若在附近的北門來的高,因此在西區門戶計畫的規畫中,為了方便交通動線的規劃,自然只得犠牲掉這棟百年老建築。

所幸在文史團體極力爭取下,三井倉庫獲得拆解後東移51公尺重組的機會,今天才能在距離原位置不遠的地方重新見到它。

以個人的意見而言,每棟老建築都會有其獨特的故事。

然而老建築是否保留,又或以那種方式保留,就必須在建築本身的歷史與藝術價值,以及週邊的配套環境,在兩害相權取其輕的狀況下,在當下選擇最妥善的方式來進行。

臺北市政府在西區門戶計畫中,對三井倉庫已經做了許多努力,而異地保存或許是當下最適當的決定。

接下來的工作,應該是如何利用這棟建築隱含的歷史意義,好好的讓它能繼續保持活力吧!!

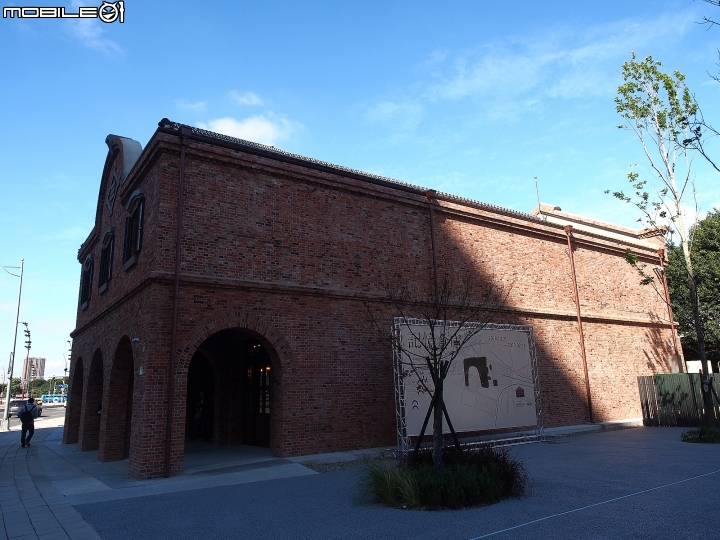

三井倉庫就位在日治時期的北三線路上,也就是現在的忠孝西路一段。雖然它向東遷移51公尺,但還是在忠孝西路一段上。正面立面凸出的半圓形山牆是建築的特色之一,不過現在見到的立面山牆其實是仿製的。

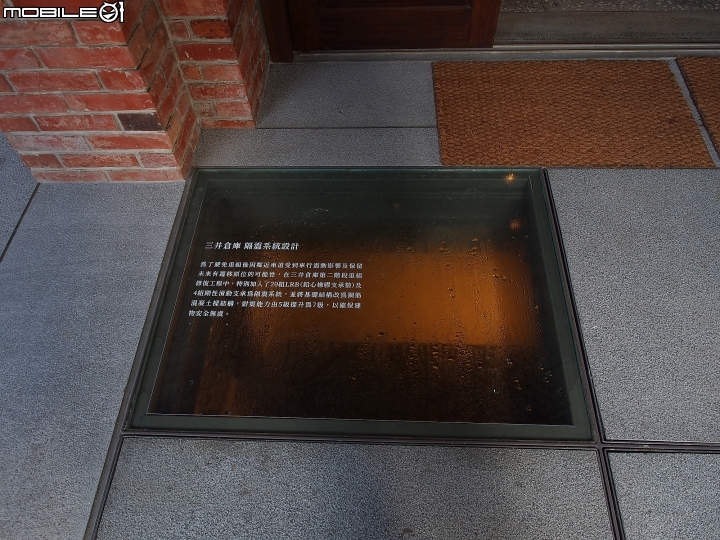

在三井倉庫一樓騎樓,特地保留這一塊,說明在重組後對建築增設了防震設計。

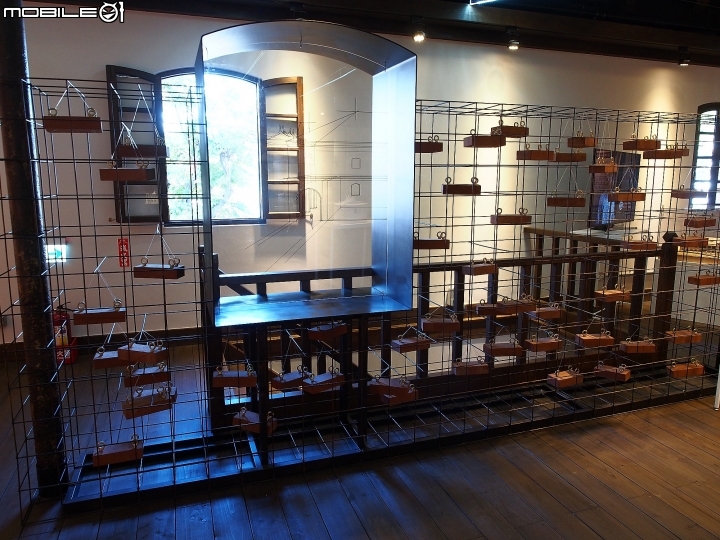

進入大門,第一眼就見到原建築正面立面的山牆。據說因為構成這面山牆的灰泥經過百年,老化黏結力不足,改放置在場館內展示。

原建築正面立面山牆的背側,現在加上支撐展示。

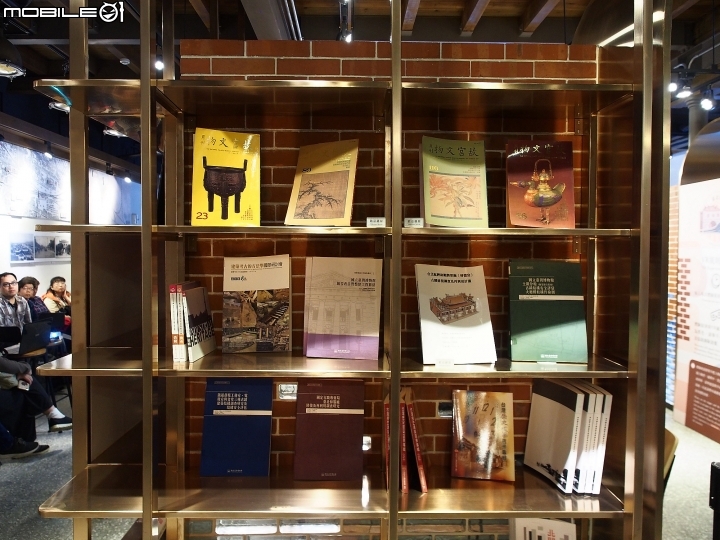

三井倉庫現在規劃為「記憶倉庫」,展出北門週邊的記憶資料,照片中是和北門有關的叢書構成的書牆。

不同年代的書籍,記錄不同年代的記憶。

另外還有和考古有關的書籍。

以及和群眾運動、二二八事件有關的書籍。

書牆中間為AR虛擬實境體驗區。

通往二樓的樓梯。

從二樓的窗戶看舊鐵道部。鐵道部自整修完成到現在已經好幾年了,期待這棟仿都鐸式建築能儘早開放參觀。

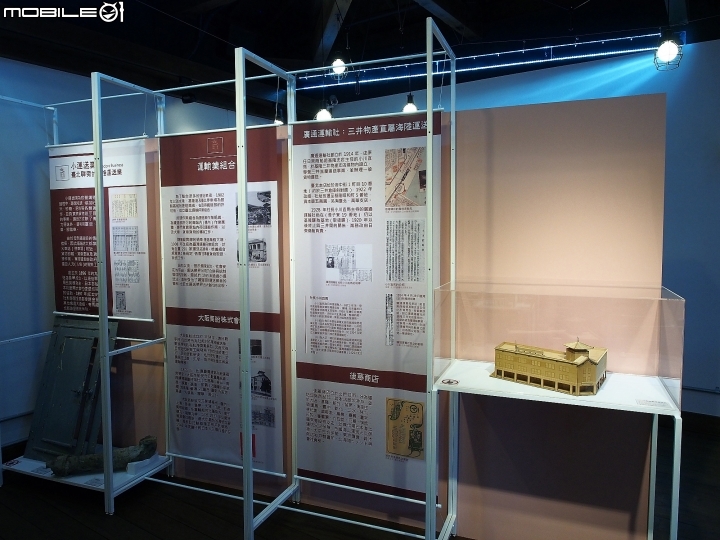

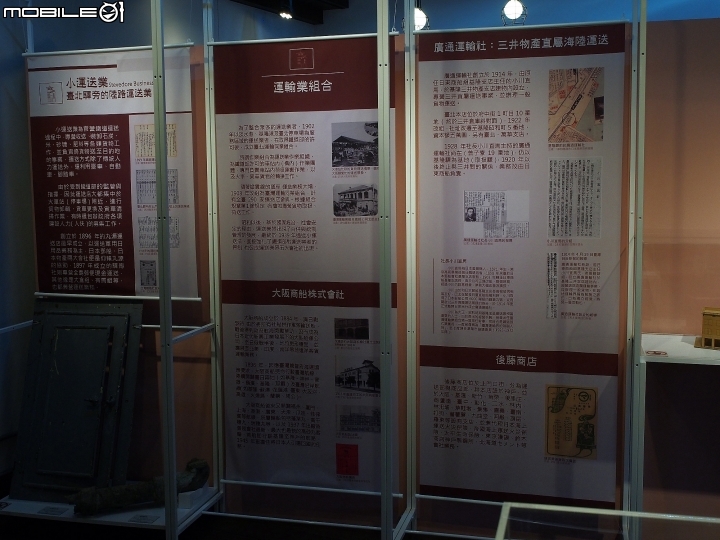

二樓的空間現在展出和三井倉庫相關的文件彙整而成的資料,以及週邊相關建築的模型。

解構再重組三井倉庫的意像。

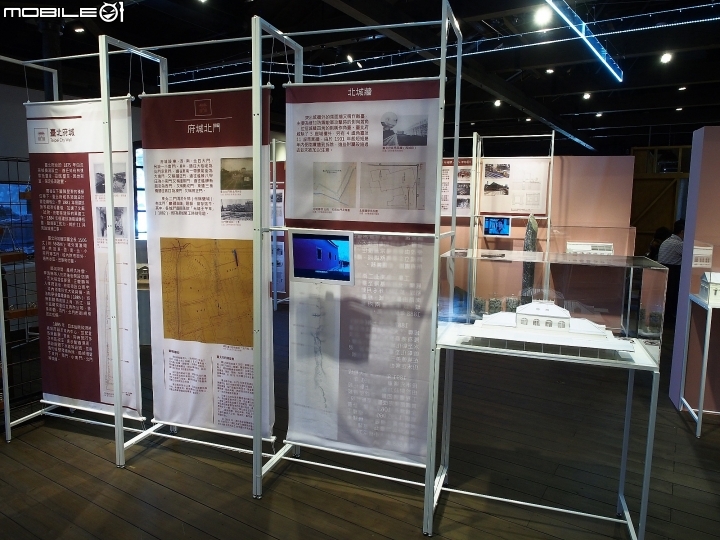

和三井倉庫最有關係的,當然是位在它前方的臺北府城北門。

有關北門和北城牆的說明。臺北府城建於1884年,是臺灣最後一座中式城池。

而臺北府城的5座城門中,僅餘北門保留原本的樣貌,其他現存的3座城門,或多或少均有改建。

北城牆在之後的「市區改正」計畫中被拆除,原來的位置成為北三線路,就是現今的忠孝西路一段。

位在北門附近的建築—撫臺街洋樓,其實它是日治時期「高石組」的辦公室,建於1910年,是在該地段少有的商用建築。

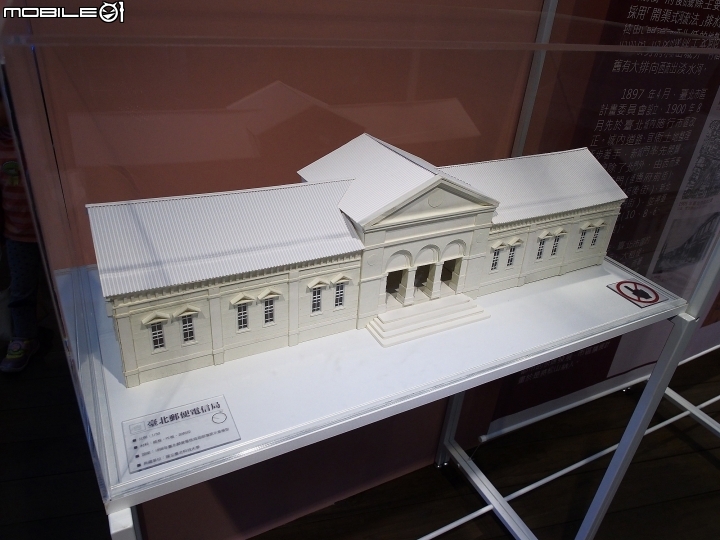

1898年的郵便電信局,就位在現在臺北郵局的所在地,但這棟建築和現在臺北郵局的外觀截然不同,因為1913年的一把火把它燒了。

有關撫臺街洋樓和郵便電信局的說明。

由於在日治時期交通運輸業都受鐵道部管理,因此各企業的辦公室都設在鐵道部附近,如大阪商船、三井物產等。

同樣位在北門附近的大阪商船株式會社台北支店,在國府接收後作為台航公司,而後轉給公路局使用。這棟建築目前還在,位在忠孝西路懷寧街口,現在回復日治時期原貌中,未來規劃為國家攝影文化中心基地。

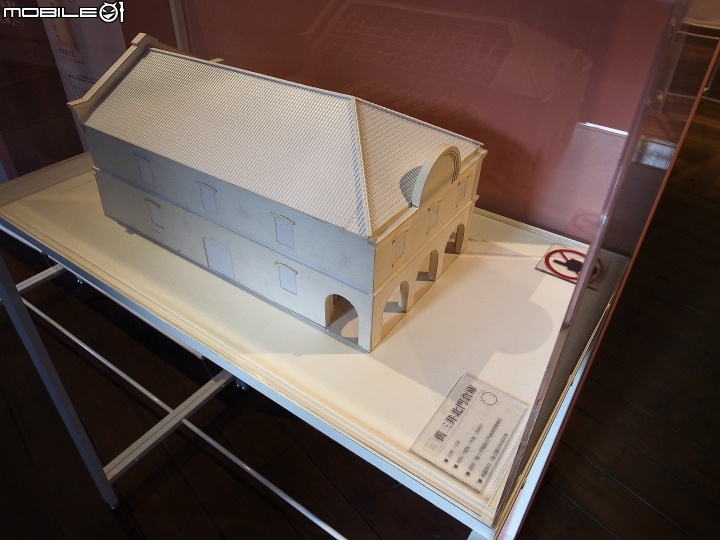

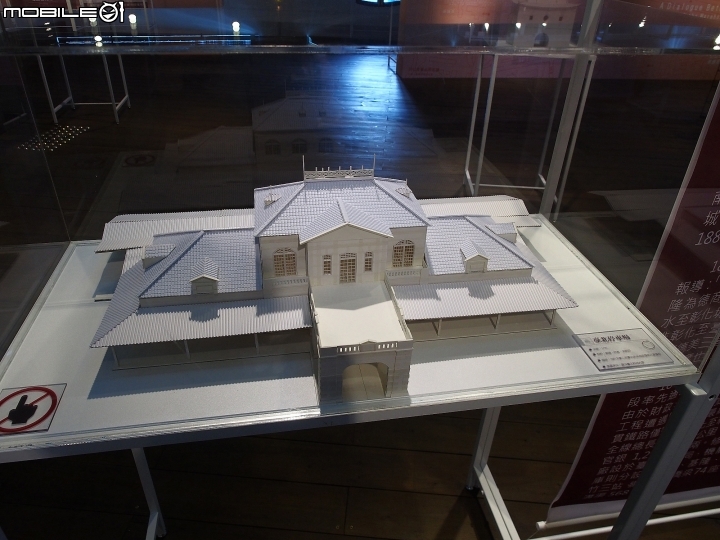

三井倉庫模型。

有關三井倉庫的說明。由於三井公司提出日治時期的資料,顯示這棟建築為三井公司北門倉庫,因此可確認它出生於1914年。

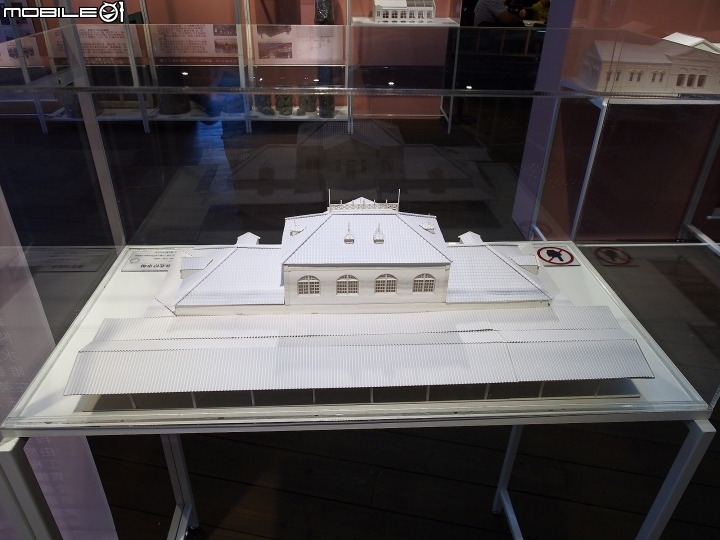

第二代臺北驛的外觀。這座車站自1901年使用至1939年,而後由第三代方塊狀臺北車站接手。

第二代臺北驛月台側。

有關臺北驛和臺北工場的介紹。

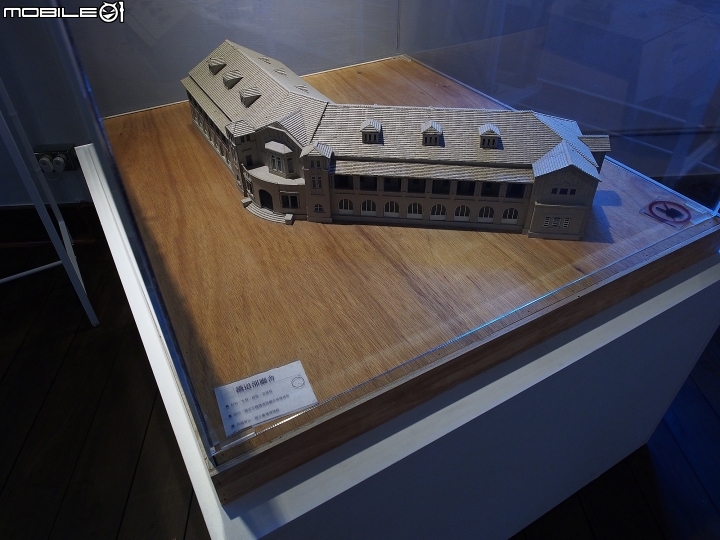

市定古蹟臺北工場,是日治初期修火車的地方,位在塔城街、市民大道交叉口,從清末一直使用到1935年位在信義區的臺北機廠完工後才停止使用。

有關市定古蹟臺北工場的説明。這棟建築建於1909年,但內部使用了許多清代遺留下來的遺構。

即然臺北工場使用到清代遺構,所以這裡也有關於清代鐵道設施和火車維修廠房的說明。

在日治時期臺灣交通的總管—鐵道部,完工於1919年,與臺北工場相鄰。

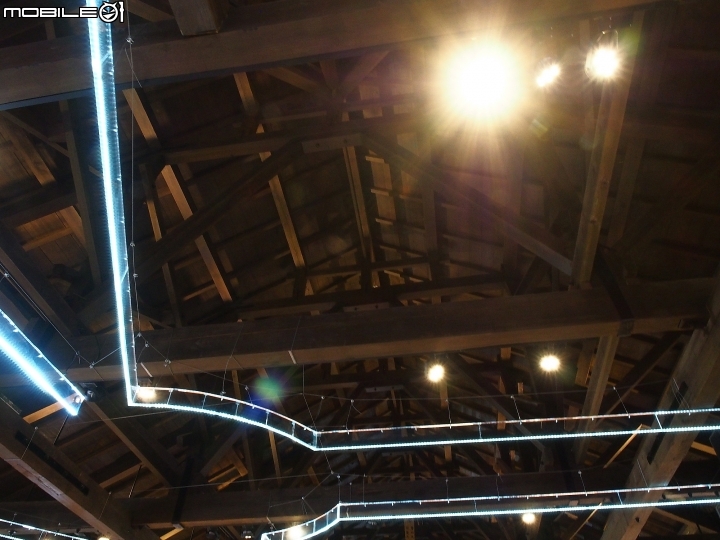

三井倉庫的屋頂衍架,典型的西方結構。

三井倉庫的正面立面,趁著忠孝西路上沒車的空檔,走到馬路中間快速拍張照。

走出三井倉庫,左側面全無開口。

三井倉庫的左後方,可以見到遠方的鐵道部。

三井倉庫的後方立面,二樓有四扇上下對開窗,一樓則有大大的鐵門。

三井倉庫的後方立面,最上方也有三井的logo

三井倉庫的後門,是厚重的鐵門。

三井倉庫的右後方。建築的右方,不論是一樓還是二樓,都開了許多扇窗。

三井倉庫的右側面,窗與門形成和諧的畫面。

三井倉庫的右側面。

三井倉庫一樓騎樓的半圓形拱門,挺有視覺震撼力的。

從老建築的拱門拍對面大樓現代建築的拱門造型,新舊對比,百年時光逝去!!