這句話對嗎? 似乎未必正確。

也許有人會問:「西門有紅樓喔??在那裡呀??」

因為紅樓不在熱鬧的西門町中,而在成都路的南側。

從捷運西門站1號出口走出來,還要再往前走一小段路,才會到俗稱紅樓的日治時期西門市場。它,陪伴了臺北人百餘年,但在西門町週邊工程完成後,市區軸線翻轉時,它卻因老邁而沉默了。現在,紅樓用新的樣貌呈現在世人眼前,繼續執行著陪伴人潮的任務。

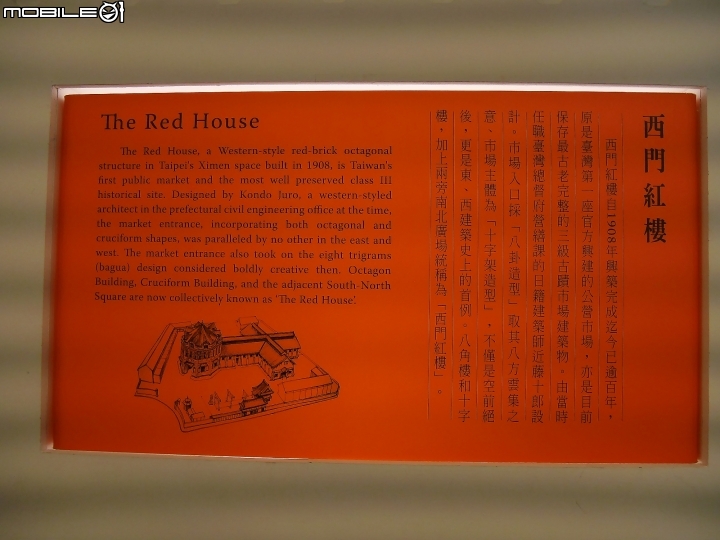

西門紅樓建於1908年,是臺灣第一座由官方所興建的公營市場,為日籍建築師近藤十郎所設計,由外型呈八角型的「八角樓」和呈十字型的「十字樓」組合而成。在日治時期,是駐臺日人採購日用品的所在地。二戰終了,日人引揚,市場由滬商業者接收,由於建築外觀大部分為紅磚所構成,用途改為演出京劇或說書的劇場,因此改稱為「紅樓劇場」,成了對岸輾轉來臺落腳新住民的精神慰藉。隨著時代巨輪流轉,1963年紅樓劇場開始放映電影,於是又改稱為「紅樓戲院」。然而,隨著1990年代中華路的鐵路地下化及捷運等工程施工,西門町的風華不再,1997年紅樓戲院走入歷史,獨留被列為三級古蹟的舊建物在工程的夾縫中喘息。

2000年,大火燒毀原戲院週邊的違章建築,老建築因浴火而重生。

2002年由紙風車文教基金會接手再造老建築,自此之後,紅樓成了文創產業新據點,持續作為文創產業發展基地。直到2016年,老建築終於是到了需要閉館整修的階段。經過2年的整修後,紅樓重新全面開放,就讓我們來看看,這棟陪伴數代人度過歡樂歲月的老建築,經過全面翻修後,是用什麼樣旳樣貌來迎接下一個百年。

西門紅樓位在捷運西門站1號出口的正對面,從1號出口走出來,越過內江街,理論上就會見到它。

但老狗知道年輕朋友從6號出口出站的比例遠大於1號出口。

年輕朋友下次來西門町時,別忘了從1號出口出站,然後抬頭看看這位守了西門町100多年的老爺爺級建物。

下面這張照片是八角樓的入口那一面,也就是大家常說的正面。

在紅樓前回頭往後看,就會看到錢櫃和新光三越站前店。

由於紅樓建築主體之一是八角樓,所以繞它一圈可以欣賞它不同的面向。基本上八角樓的每個面幾乎都相同,帶有許多日治時期官方建築的歐化特色。

仔細看看八角樓上部的外形,日治時期公共建物的特色,如屋頂上的山形牆與老虎窗、二樓的上下對開窗、窗上緣的拱心石,在此處一覽無遺。整體建築帶有仿文藝復興式風格。

在八角樓的後方是外觀呈現十字型的十字樓,以很巧妙的方式和八角樓連接。

八角樓與十字樓銜接處的特寫。兩棟不同造型的建築就這樣連成一氣。

八角樓與十字樓連接處的另一側。

從八角樓的大門走進建築內部,見到的是另一番景象。

挑高的一樓,中央部分在日治時期是洋雜貨、菓子、玩具、文具、化妝品、鞋子、洋傘等,皆是由日本人經營的高級貨賣店,販隻當年日本內部的高級商品。如今被改造為展示空間。二樓在日治時期是一六軒食堂,現在改造為會議空間,很可惜的是並非常年開放,老狗造訪的這天,未能上去二樓看看整建後的樣貌。

中央中柱的四週,展示曾出現在紅樓週邊建築的舊照片。

像照片中的中華商場,應該是許多四、五、六年級生,記憶中的一部分。

八角樓內週邊的空間,在日治時期也是賣店,現在則作為紅樓茶坊,成為遊客稍作歇息的落腳之處。

另外,有一部分空間展示一些歷史照片。讓參觀者能從這裡找到一絲絲往昔

在一個個小格子中,展示紅樓在不同時期的老照片,讓遊客可以緬懷紅樓過往的輝煌歲月。

而其他的空間,則利用吊燈和看板,描繪紅樓的年表。紅樓在過往的百年中,每一階段都有它代表的時代意義。

照片中的1950年代,是紅樓扮演撫慰歷經顛沛流離後,來臺落腳新住民的鄉愁之時。

而1963年起,則是紅樓轉變為現代化戲院,成為時尚中心的年代。

一張簡單的看板,扼要的陳述了紅樓的百年歷史。但,這百年間,紅樓在不同的時間軸,扮演不同的角色。唯一不變的,只有老建築的外觀。

由八角樓通往十字樓的通道,猶如自傳統走向現代的時尚。十字樓因曾遭祝融,內部改建幅度較大,目前已經是文創產業發展的據點之一。

在這短短的通道中,放置了經歷過往歲月的工具,現在已經無人會使用的中文打字機,就是其中之一。

舊時的裁縫車,也是過往歲月的歷證。

十字樓的內部空間,已經被完完全全的改造,充滿了流行感與時尚感。現在是文創商品的販售地。

從十字樓中段的出入口走出建築,正巧遇上團體表演。未來的紅樓,代表的不止是過往的歷史,同時也是文化的傳承。百年建築,不止有著舊時精緻的外觀,更多的未來新創的內涵。

年輕朋友們,來西門町逛街時,要記得來紅樓繞繞,同時感受舊時的氛圍與新創的衝擊。