<小弟並非鐵道迷,內文如有錯誤還請各位網友於留言或我部落格原文指正,我會盡快修正>

由於台北機廠的台北-->松山地下段南隧道之後要撥交給台灣高鐵使用,造成火車難以進廠維修並且與高鐵有過軌問題。所以台北機廠將在年底終止運作遷出。

在此之前,台北機廠特別開放每周六上午10-12點及下午02-04點的時間開放參觀。

小時候回奶奶家時必定會經過現在的市民大道,不過當時是鐵路。那時從陸橋上經過時,對於可以看到遠方台北機廠內部的火車,都會感到十分興奮。長大之後,即使鐵路已經地下化,仍不時對市民高架下露出的火車車頂感到好奇,難得台北機廠開放,便把握難得的機會一窺北廠的內部。

歷史背景:

台北機廠坐落在市民大道,京華城的正對面。興建於1935年(昭和10年),1939年落成啟用,時稱「台北鐵道工廠」,是為了台灣鐵路系統的擴充,而將原本位於台北府城北門西北邊的台灣總督府鐵道部台北工場遷到此處。

二戰光復後,由「台北鐵道工廠」更名為「台北機廠」,成為台鐵首要的車輛基地至今。

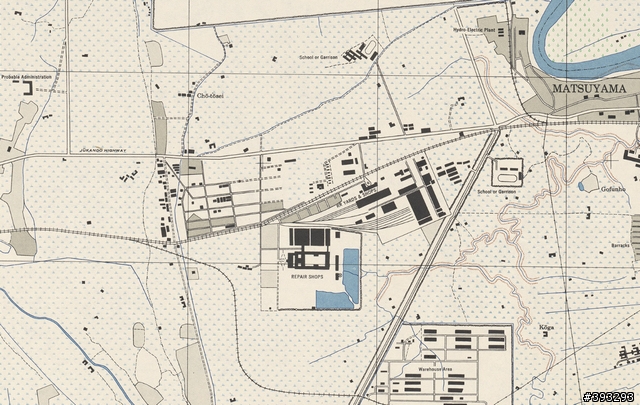

今日台北機廠位置圖(2012)

1945年美軍繪製台北地圖中的台北機廠,可見廠區70多年來並無太大改變,組立工廠的區塊更可輕易分辨。

倒是鄰近的松山菸廠被美軍誤以為是維修廠。右側現今的興雅國小當時則被臆測為學校或駐軍。

參觀過程:

在開始參觀之前,訪客們必須先至小禮堂先出示證件並在簽到簿上簽名以換得參觀證。

此時會有一名響導先為大家簡介台北機廠的過去與未來展望,在簡報完之後便會由響導帶領大家參觀並替各位解說整個園區。參觀的人在過程中如果有任何問題,所有的導覽人員都會很熱情且詳細的解說。

在聽取簡報的同時,大家不妨注意一下講台右側的一尊半身銅像。

此人為台北機廠之父 -- 速水和彥 ,當年北廠便是由他設計規劃。

為了紀念他的貢獻,日治時期北廠員工替他在廠內立了一個這個銅像與紀念碑文。

根據網路資料指出,光復後,此銅像被敲下,換成台鐵的標誌。而銅像最後為一位北廠老員工保存至文獻室內。

不知是不是為了開放參觀,而搬來現在這個位置。

其實速水和彥對台灣鐵道貢獻甚多,細節請參文末註釋1。

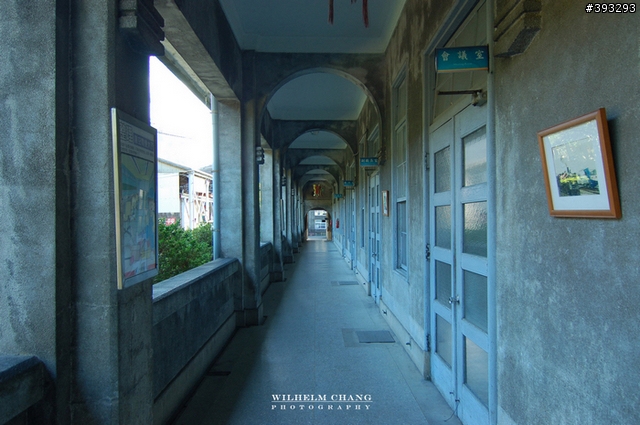

總辦公室:

辦公大樓的一樓是日治時期便有的建築,走廊柱子上方的弧形構造是它的最大特徵。

而它的窗戶仍保留當時上下開的形式,導覽員指出,窗戶的內部有絞鍊裝置,因此即使是上下開依然不會費力。

組立工廠:

一進入廠房便驚訝於它的規模與明亮。

組立工廠1935年建造後沿用至今,亦是速水和彥設計監造。

長一百六十八公尺、寬廿四公尺,高十六公尺,是台北工廠的最大建築。屋頂完全為鋼構且無梁柱,

結構是由上萬個鉚釘接起,完全沒有焊接。

兩旁大片的日式鐵窗則提供良好的採光,屋頂亦有太子樓保持通風。

早期是蒸汽火車維修重鎮,如今也還是電聯車和電力機車檢修基地。

關於組立工廠未來的存廢現在仍有許多爭議,詳見文末註釋2。

拍攝於1935年的組立工場。圖片版權屬於台灣大學圖書館,已獲授權可於網路使用

拍攝於1935年的組立工場。圖片版權屬於台灣大學圖書館,已獲授權可於網路使用。

解說員說,這節車箱已經被民間人士買走,目前委託台北機廠進行修繕的工作。

可以看到廠區左方地上已經放好一袋一袋清點打包好的零件,說明了搬遷已是近期內的事。

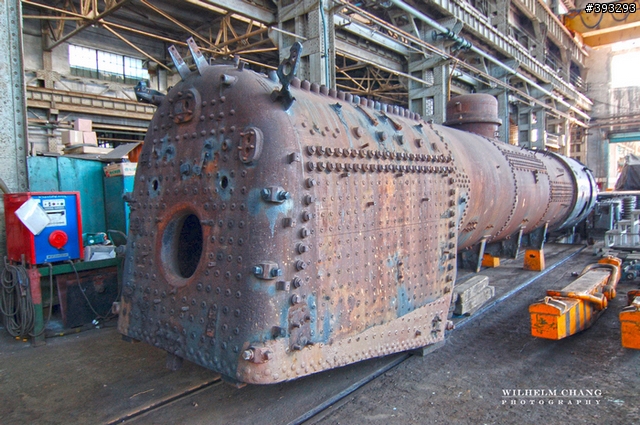

即使已經鏽蝕及拆解,但仍可看出這是蒸汽機車的鍋爐。非常的長,目測應有3~4公尺。

上面的鉚釘更凸顯了這具鍋爐歷史紋理。不知未來是否有計畫保存展覽這具鍋爐呢?

鍋爐的送煤口。

目前正在維修的太魯閣號。即是前陣子發生在楊梅埔心,與砂石車於平交道發生重大車禍的那列太魯閣號。

導覽員說車頭半毀,而現在我們看到的已經整修差不多的車廂。

由於現場人多我沒聽到他們是否打算修復車頭,還請網路上各位網友補充。

導覽員講到這個事故時明顯語氣激動了起來,也許是因為一名優秀認真的機車長在這次車禍中喪生了吧,

他特別再三強調絕對不可違規穿越平交道的重要性,並且強烈的譴責砂石車的駕駛。

仍然可以看到車禍造成的毀損。

機器工廠:

已經整修完畢的車輪。其實導覽員解說了車輪的維修過程,以及維修的材料,甚至還有火車輪的演進史。

可惜我不是鐵道迷,許多專有名詞來不及記下……相信對鐵道有興趣的人絕對會很有收穫。

機器工廠另一隅。

原動室(鍋爐室):

鍋爐室為全機廠的動力來源,早期是燃煤為主,現在已改用其他替代燃料,至今仍在運作中。

鍋爐室的百葉窗則是有當時的國防考量。

為了避免敵機從空中可以看到窗戶溢出的光線進而轟炸廠區,所特別安置的。

鍛治工廠

早期的零件多為自製,鍛治工廠就是製造零件的地方,上圖中最前面的這台蒸汽槌,便是當年自廣州機廠運來的。現在由於零件多為外購,台北機廠已經不再自行製造零件,這些機具當然也沒有繼續使用了。

上方密密麻麻的管線則是輸送蒸氣用,以驅動廠區的機器進行生產。

1889年製造。希望這個文物以後能被妥善保存。

客車工廠:

接下來就是這個戶外的車庫。停著許多報廢的火車。

一旁的工作人員告訴我,報廢車廂任何人只要負擔得起就可以買,

他們以前也曾經有員工買了兩節車廂回去當作火車餐廳。

但他也透露光是搬運和維護就是很頭痛的事。

這裡停的多是EMU100自強號,是台灣第一代的自強號。

由於是英國製造的車輛,又被暱稱為英國婆或英國貴婦。

廣大的車廠停了這麼多報廢車輛,有種火車墳場的氣氛……

近看其實車況也不差。只是少了日常維護,火車似乎也沒了靈魂,只剩軀殼。

吊車:

這座巨大的吊車與橫架是用來吊取火車載運進來的貨物。

不過目前廣場是用來堆積廢料。廢車輪將會送往高雄的廢料廠處理。

員工澡堂:

最後的重點,市定三級古蹟:員工澡堂。

建議參觀的人可以繞到旁邊去,才能看到澡堂的主體結構。

澡堂的建築受到當時30年代現代主義的影響。主體採用混擬土做為承重結構,採大面窗戶引進光線,

屋頂是大拱頂,使用拱形鑄鐵桁架作為骨架支撐整個柱形屋頂,中間半柱型的空間沒有任何柱子支撐,

在當時是相當先進的工法。

澡堂拱頂的牛眼窗,為澡堂提供採光及通風的功能。

澡堂的內部。

熱源來自機廠內鍋爐的蒸氣,由於員工工作時常沾染機油,加上日本文化背景使然,便有這麼一座獨特的澡堂。

由於洗熱水澡在日治時代是相當不容易的,因此提供澡堂給員工洗熱水澡在當時是相當優渥的福利。

澡堂除了有能源的再利用觀念之外,也是速水和彥體恤員工的一種體現。

其實類似的觀念在鄰近的松山菸廠也看得到,未來再另文介紹。

兩個圓形池為熱水池,中間及兩側長方形水池則為冷水池。四周隔間則為更衣室及置物櫃。

直到今日台北機廠的員工下班後依然會來這裡洗去髒污與疲勞。

天花板上拉起的帆布則是為了擋住不時落下的小碎片所做的防護措施。

解說員無奈地說,由於員工澡堂是市定古蹟,他們不能逕自維修,只能拉起帆布作為權宜之計。

上圖左方的管線即是導入蒸氣加熱池水用。

心得:

首先先和大家說一下我的建議。

我覺得大家最好先跟著導覽團走完開放參觀的廠區,聽完全部的講解後,再慢慢的回去補拍照片。

行進時,若要一邊聽解說、一邊拍照,肯定是無法兼顧的。更何況現場人多,想拍照一定會拍到其他參觀者。

所以先專心跟完導覽,心中對台北機廠有初步認識後,再回去慢慢拍,這樣照片品質才會好,也比較言之有物。

我會這樣建議的另一個原因是,這次參觀的過程中,我感受到台北機廠員工們滿滿的「情」。

無論是對工作的熱情還是對於遷廠依依不捨的惜情。

都是我聽完導覽之後,回去各個點補拍照片時,於工作人員閒聊時感受到的。

大家不要覺得他們只是穿著反光背心維護秩序的工作人員而已,他們都有許多故事可以說。

例如我回去小禮堂交回參觀證時,就和旁邊一位工作人員談起上圖這張他們員工利用廢料自製的座椅。

本來只是想稱讚一下他們的巧思,沒想到他很熱情的蹲下來為我解說,這個輪子是早期蒸汽車使用的,所以它是有輪輻的,與現在實心的車輪不同。最外層的那圈金屬輪圈則是可以更換的。就像汽車可以換輪胎一樣,更換時要將它加熱,利用熱脹冷縮的原理將他鬆下,再將新的輪圈套上,中間塞上墊片,再冷卻固定。

他還驕傲的補充,這個座椅,他們員工還自己拿去外面電鍍,以呈現更好的質感。

類似的小知識在正式的導覽中是不會提到的,但是只要透過閒聊,他們都很願意與參觀者分享。

另外像文中EMU100照片,其實也是和工作人員閒聊,在他確認安全無虞後,允許我稍微離開參觀區域去拍的。

網路上很多人抱怨,台北機廠都要拆遷了,為什麼不乾脆開放全廠讓民眾參觀,而只開放小小的限定區域。

工作人員也說,除了鐵路工業也算是國防工業的因素之外,

因為台北工廠畢竟還是運作中的「工廠」,不是經過規劃的「博物館」。

全部開放參觀,怕在人力不足的情況下,有不熟悉廠區的民眾會掉到維修坑之類的危險區域而受傷。

看到總辦公室旁這個同樣利用廢料製成的公共藝術品,我心中想的卻是台北機廠的薪火是否就要斷了?

講到拆遷,他們的臉上更是充滿無奈。畢竟他們必定比我們更捨不得這個地方。

台北機廠歷史悠久,在近代台灣鐵路史更具有指標性的意義。

廠區內許許多多員工利用廢料製成的公共藝術裝置,顯示出他們對台北機廠與工作的熱愛。

問到廠區最後到底有那些建物可以保存下來,他們只說除了員工澡堂是古蹟必定會留之外,

其他的他們真的也不清楚,只能交由上層決定。

兩個小時的開放時間,原以為一小時我就能看完了。

沒想到這樣邊拍邊聊,竟也花了整整兩小時。

台北機廠雖然還不是博物館,未來也不知道會不會是,但它的歷史背景以及文物早已達到博物館的水準。

我心中想,難道台北市還缺豪宅、商場嗎? 而一塊完整的活歷史,一旦消失之後我們要怎麼再次尋回呢?

都市更新與文化保存這樣的拔河在台北市中不斷上演,最後我們大家到底會是贏家還是輸家?

更完整的圖文資訊請參考我的部落格

參觀資訊:

一、參觀期間:101年7月14日至8月31日止。

(一)團體導覽時間為下午14時-16時。日期為7月19、26日、8月2、9、16、23、30日(逢星期四)共計7天。

(二)個人導覽時間為上午10時-12時及下午14時-16時。日期為7月14、21、28日、8月4、11、18、25日(逢星期六)共計7天。

二、參觀地點:臺北機廠(台北市市民大道5段48號)。

三、報名方式:

(一)團體需先預約申請(預約電話:02-27689089馮組長),申請時間週一至週五(08:00-16:30)。

(二)一般民眾採當日現場報名。

註釋:

1.速水和彥

速水和彥先生1889年12月19日出生於日本北海道釧路市,8歲隨父親(速水經憲先生)來台,就學於台灣總督府國語學校,畢業後返日轉入日本滋賀縣膳所中學、第三高等學校就讀,1915年畢業於京都帝國大學工學部,之後抵台任職鐵道部,先後長達30年。

速水和彥先生任職鐵道部時,專心致力於運轉業務,並參與臺北機廠遷建規劃及軌道車輛之聯結器、自動軔機的改良及鐵道工作人員之培訓工作。

二次大戰後,速水和彥先生續留在台大工學院任教;

(台大校友雙月刊 的"台北帝大專題-帝大理農工學部簡介暨帝大之移交" 一文中的表四 便有速水先生在昭和18年於工學部所開的課程課表)

1949年8月12日,於搭乘之「日本丸」商船返日途中病逝(時年60歲),並於北緯30度50分,東經129度20分處舉行海葬。速水和彥先生終其一生奉獻台灣,並將台灣當作自已的鄉梓,尤其是在台灣鐵道史上佔有不可忽略的地位與功績,臺北機廠為紀念其建廠之貢獻,特自行鑄造銅像及銘文以茲表璋,並保存於臺北機廠之文物室。

銘文內容:

台灣總督府交通局技師速水和彥氏,京都帝國大學出身之工學士。大正四年(1915年)進入鐵道部任職以來,二十一年當中專心致力於運轉工作業務,現任工作課長兼運轉課長,廣泛參與核心計劃,頗有業績,尤其對於運轉人員之教養規定之制定、車輛連結之改良、空氣制動裝置之充實乃至台北鐵道工場遷移之完成,均為鐵道史上劃期性設施,留下不朽功績。資性清良敏達,技術才能,管理才幹兼併,待其部下又誠懇仁慈,大家仰慕其功德,猶如師父一般,我等夕受其勳業及德行之薰陶,敬慕之心,實難以抑制,於是在其立功之地建立銅像,立碑銘記其功德,俾可承繼於萬世。

昭和十一年(1936年)四月 運轉課員一同

2.組立工廠

由於組立工廠只是歷史建築而非古蹟,因此存廢出現許多不同的聲音。

有人主張完整保留作為專屬鐵道文物的展館,也有人主張仿效法國奧賽美術館改為美術館,用以收藏台灣近代藝術作品。