這時就想到久未造訪的臺北市孔廟,

在那裡面的明倫堂中有不少具有文化特色的創意商品,

很適合當作小禮物送外國朋友。

於是就決定在七月的某個週末,來去久未造訪的大龍峒一帶走走。

於是老狗就規劃出一條頗為像樣的行程,

把剛整修完成不久的圓山站站長宿舍,

以及大龍峒一帶2處國定古蹟–保安宮、陳悅記祖宅 | 老師府全都排進行程中。

在走訪的過程當中,

還順便把方便蹓小孩、毛孩的迪化污水處理廠附設休閒運動公園收進行程裡。

造訪的地點總共有以下這一些:

- 臺北市孔廟:興建於1927(昭和2)年至1939(昭和14)年間,為臺灣現存孔廟中唯一主體興建於日治時期,且由民間捐地損資興建者。在日治時期原由大龍峒、大稻埕一帶士紳每年進行祭孔大典,二戰後,改由臺北市政府接續主辦。且因為位於臺北市區,因而成為中央要員出席祭孔大典的主要場地,也因此成為全臺形制完整的孔廟之一。全部建築物包括萬仞宮牆、泮池、與主軸垂直的禮門與義路、櫺星門、儀門(大成門)、大成殿、崇聖祠,位在兩側的東、西廡與東、西廊,以及主軸右側的明倫堂。

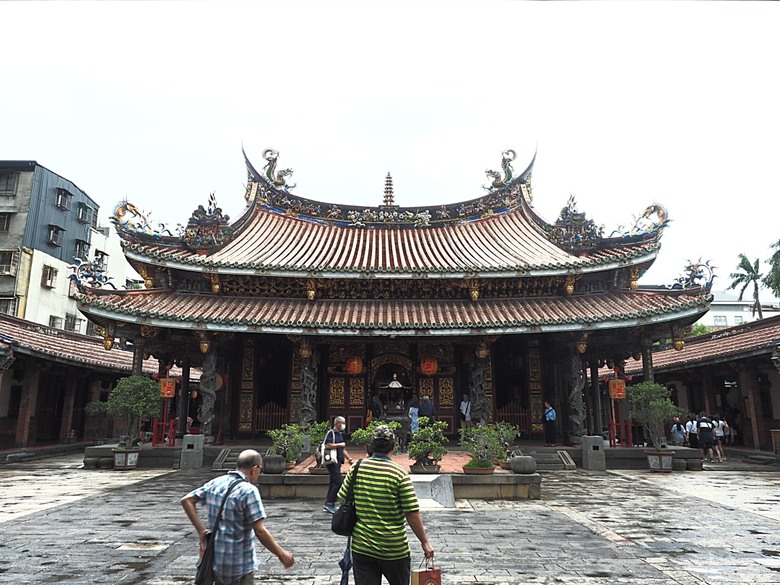

- 大龍峒保安宮:主祀保生大帝,為大龍峒一帶的信仰中心。而保生大帝為泉州同安的鄉土神,由此可知這一帶最早為同安人所形成的聚落。保安宮草創於1742(乾隆7)年,1804年(嘉慶9)年,附近四十四坎居民募款以建廟,至1830(清道光10)年完工,將原本的木造小廟擴建成三殿三進,左右各五開間的廟宇。在在1917~1919(大正6~8)年間的大修後,形成今日所見廟貌。1996年開始以「整舊如舊」的方式全面重修,直到2002年完工,2003年6月30日舉行安龍謝土儀式,同年獲得聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎。廟宇建築在2018年被指定為國定古蹟,為大同區3座國定古蹟之一。

- 円山駅:此一建築為日治時期北淡線鐵路圓山站站長宿舍,登錄為歷史建築之名稱為【鐵路局北淡線(圓山站)宿舍】,約建於西元1900年。在北淡線鐵路拆除,改建於捷運後,成為少數留存建築之一。在經過整修後,於2024年7月12日正式以「円山駅」為名重新開幕,是一家販售關東煮、炸物等的老宅小吃店,個人認為適合冬天來享用。

- 陳悅記祖宅 | 老師府:大同區另一座國定古蹟,為陳悅記家族的祖厝,於1807~1832(嘉慶12~道光12)年間,陳家因經商得利,先後興建公媽廳及公館廳兩大建築組群,前者做為陳家祖先祭祀的中心,即為陳悅記祖宅之起源,後者則作為社交中心。二者均為閩南式四合院建築。因陳家子孫中的陳維英自1841年起任教篆(教師),日後任教於明志,仰山,學海等書院,因此被尊稱為「老師」,其宅稱為「老師府」。且因陳氏家族於清治時期共出了三位舉人,因此前埕原有「石礎」及「木旗竿」共3對。如今僅留存1對,也是全臺灣僅存的1對,是這座古宅最重要的特色。

- 迪化污水處理廠附設休閒運動公園:這處公園該說是個很特別的存在嗎?因為它的位置就在污水處理廠的上方。迪化污水處理廠屬於臺北市政府工務局衛生下水道工程管理,在2006年啟用,面積廣達7.8公頃,位置在延平北路四段與淡水河之間,每天處理五十萬立方公尺污水,是全國規模最大的二級污水處理廠。自營運之後,淡水河的水質從重度污染,漸漸的轉為中、輕度污染。因為污水處理廠設計時採用半地下化理念,除可防止污水處理臭氣溢散外,上部空間與空地還可以利用,之後規劃成面積4.6頃的休閒運動公園,做為市民休閒運動空間。

- 文記花枝羹:在孔廟前的大龍街是臺北市區內出了名的黃昏市場,街邊兩旁攤位從下午開始營業到晚上,而兩側的店家則是從中午就開始營業,文記花枝羹就是其中之一。店家的海報說他們創立於民國62年,可以說已經是52年老店。而老狗實際品嚐的心得就是完完全全的「台北組」口味,北部的朋友會喜歡,來自南臺灣的老狗則是水土不服的難以接受,畢竟羹湯怎麼可以一點甜味都沒有呢?

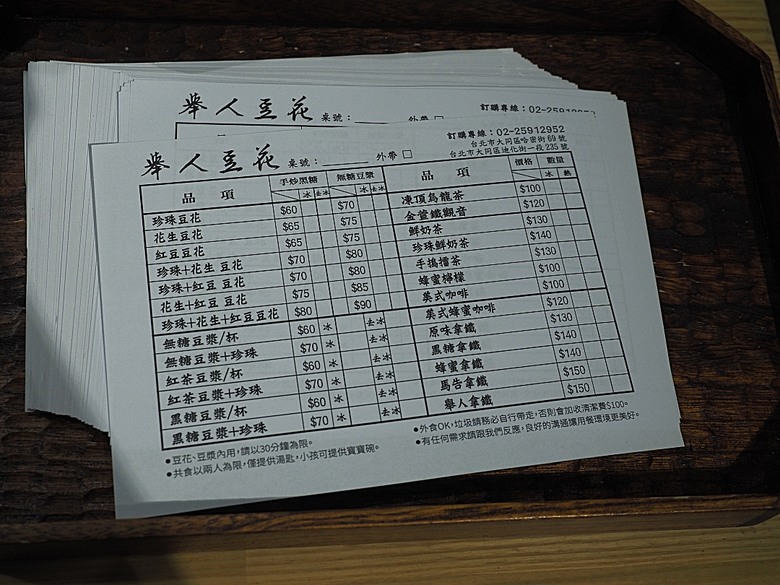

- 舉人豆花/小邑弦歌:位在與保安宮相鄰2間店面的距離,是家參拜完保安宮後值得花點時間造訪的小店。店招牌上的「小邑弦歌」是昔日原四十四坎街東端隘門上的題字。而店老闆是大龍峒舉人張書紳的玄孫,據說張書紳靠賣花生勤奮苦讀於1864年考取舉人,故人稱花生舉人,而這也就是店名稱為「舉人豆花」的由來。店裡陳列許多有歷史的療癒小物,值得仔細品味,而且,據說他們的豆花冰品口味挺不錯的,有機會來參拜保生大帝之後,不妨來這家小店休息歇腳,品嚐美味小食。

老狗把這篇文章中的各個地點編成下面這張路線圖,

如果是搭大眾運輸工具來造訪的朋友,可以搭捷運到圓山站後借YouBike跑遍全程,

炎炎夏日中騎腳踏車,比起步行輕鬆多了。

以下就來看看各個景點的詳細內容吧!

✅ 臺北市孔廟

清治末期臺北府剛成立時,在當時的臺北府城城池落成後,知府陳星聚利用剩餘材料與經費,

於1881~1884(清光緒7~10)年間在城內興建文廟與武廟,其中的文廟即為孔廟。

日治初期,殖民政府為建立日語學校而將文武廟拆除。

直至1925(大正14)年才由臺北本地士紳倡議再次興建孔廟。

在眾人捐地捐資的情況下,邀請泉州名匠王益順開始著手規劃。

1930(昭和5)年,儀門、東西兩撫、大成殿及崇聖祠落成,當年開始舉行祭孔大典。

而櫺星門、禮門、義路、黌門、泮宮、泮池及萬仞宮牆,

則在1935~1939(昭和10~14)年間陸續完工,

自此之後,臺北孔廟型制臻於完整,惟獨缺明倫堂。

二戰之後,由臺北市政府接續主辦每年祭孔大典,

且因為位於臺北,成為中央要員出席祭孔大典的主要場地。

當時考試院院長賈景德見臺北孔廟獨缺明倫堂,於是發起捐款籌建。

1953年組織明倫堂籌建委員會,於孔廟右側建立三層樓之明倫堂建築。

自1955年7月23日興工,至1956年9月27日落成。

1960年,有鑑於孔廟維護費用日益沉重,當年捐資興建孔廟的士紳後人,

即當時的孔廟主事者辜振甫與陳錫慶決議將孔廟捐給臺北市政府,

臺北孔廟轉由臺北市政府管理與維護,

1972年7月,正式成立「臺北市孔廟管理委員會」執行維護及管理事宜。

現今的臺北市孔廟建築群,由前而後包括萬仞宮牆、泮池、與主軸垂直的禮門與義路、

櫺星門、儀門(大成門)、大成殿、崇聖祠、

位在兩翼的東、西廡與東、西廊,以及右側的明倫堂。

要進入孔廟的方式不同於一般廟宇,無法由正前方進入,因為有一堵又高又大的牆。

而必須由位於側面的黌門(西邊門)或泮宮(東邊門)進入。

臺北市孔廟的東側緊臨民宅,泮宮處於小巷巷底,一般不開放。

因此目前臺北市孔廟最外層的正門就是黌門。

黌門為重簷式門樓,屋脊作燕尾起翹,中闢拱門,兩側開圓窗。

黌門上的字樣。依老狗個人觀察,這應該是現代仿古建物,後期改建的。

走進黌門,右手邊有棟小建築是遊客中心,可以在這裡拿到3種語文的DM。

還有部分紀念章也在這裡。

比較特別的是有一顆每年更換的生肖紀念章。

老狗仔細回想,上次來造訪臺北市孔廟應該是2018年的事,轉眼間過了7年。

明倫堂就在遊客服務中心的正前方,造型仿金鐘與玉磬。

依古制,孔廟為廟學合一的機構,廟旁必須有講堂以講習經典,教育學生明人倫之道。

這個講堂空間就被命名為明倫堂。

這座三層樓建築於1956年9月27日落成,作為宏揚孔孟學說的中心。

於1991年重修暨擴建,設有演講廳、文化櫥窗、陳列室、圖書室等。

在2012年,1樓演講廳再改為4D劇院。

1樓的另一部分空間則一直做為文創商品的賣店,這些商品挺值得一看的。

現在的臺北市孔廟管理委員會將指引工作做的非常完備,

地面上有中英對照的指標,指引各棟建築物的方向。

另外還有中英日韓四國語文的解說牌,

可以說是臺北市區內古蹟當中解說資訊提供的最多的。

走過黌門,來到內側的禮門,可以看到遠方位在對面的義路。

禮門與義路分列於孔廟中軸線的左右兩側,是進入孔廟主要建築的第二道入口。

按孔廟規制,東向作「禮門」、西向作「義路」,且進出孔廟須由禮門進,義路出。

不過臺北孔廟興建時已是日治時期,自然未必完全照規制興建。

至於稱為「禮門」與「義路」的原因,要看一看四書。

《孟子・萬章下》:「夫義,路也;禮,門也。惟君子能由是路,出入是門也。」

指出君子應藉由義來實踐禮。

看到這裡,有沒有聞到一股酸朽味?

旅遊分享文寫的太過深奧,應該沒人想看吧……

除了解說牌之外,還有像這樣的指引立牌。

初次來玩的遊客應該不致於找不到方向吧?

畢竟孔廟裡建築物相當多,外觀又全都是閩南式建築,長相相近。

對於外國觀光客而言或許會迷路也說不定。

走進禮門內就會見到孔廟中軸線上最外側的主建築—櫺星門。

櫺星門可以說是孔廟真正的大門,前面走過的黌門、禮門都稱不上大門。

會有讓大門這麼難以得見的設計,應該就是代表做學問是件不容易的事,必須深入探究。

而且更妙的是在櫺星門的正前方是一堵高牆,

意思就是從外面難以窺見學問的高深,必須迂迴鑽研才得以明白其奧妙。

老狗認為現代人未必須要去鑽研這些古書在寫什麼,

但不管要學習什麼事物,像是餐飲等技能也好、潛水球類等運動也好、

只要是一項技藝,都一樣要潛心學習基本功,而後多加思考、心神領會,

才能融會貫通,變成自己的知識。

話說回來,這堵牆是有名字的,它叫「萬仞宮牆」,典故出自《論語·子張》篇。

子貢曰:「夫子之牆數仞,不得其門而入,不見宗廟之美,百官之富,得其門者或寡矣」。

再次飄出一股酸朽味……

照片中在萬仞宮牆之前還有座半月形水池,是孔廟的標配。

個人認為最重要的目的應該就是消防水池,但通常附會有風水之說。

泮池上有座橋,稱為泮橋,據說古時地方上出過進士殿試狀元及第者,

祭孔時可以走過泮橋,過櫺星門與儀門,直上大成殿恭祭。

但不是每個地方的孔廟都有泮橋,臺南孔廟就只有泮池,沒有泮橋。

焦點回到櫺星門。

臺北市孔廟的櫺星門面寬七開間,中間有五門,採歇山重簷式屋頂。

兩側各有一間廂房,現在內部做為展示空間之用。

因為是孔廟之故,櫺星門的門板上沒有彩繪門神,而以108顆凸出的門釘代替。

立柱上沒有楹聯,門旁沒有對聯,因為不能在孔夫子面前賣弄文章…

臺北孔廟雖然因為祀奉孔子之故,較一般的廟宇樸素許多。

但畢竟是民間捐資興建,因此或多或少在櫺星門上設置了一些閩南式廟宇會有的裝飾物。

例如在垂脊末端象徵剋火的水波浪裝飾,規帶末端也有簡單的戲齣。

屋脊中央安置麒麟負日裝飾,西施脊上有祥龍等祥獸。

- 屋頂虎側

- 中脊

- 屋頂龍側

櫺星門的檐牆與中門,可以清楚的看到上面的門釘。

相傳「108」是天上星宿之數目,而又為的9倍數,

9為陽數之極,108是禮制中最大者,代表對孔子至高無上的尊崇。

門釘的排列方式是4顆13排,再加2顆成為54顆,兩扇門共計108顆。

在臺灣的廟宇中會出現以108顆門釘代替門神的,

大概就只有祀奉孔子的文廟與祀奉關老爺的武廟。

雖然祀奉孔子的孔廟,興建時以樸素為原則,但仍然出現不少閩南式廟宇常見的構件。

例如這一對龍柱與抱鼓石,都很值得細看。

- 虎側

- 龍側

檐下的木雕與彩繪稱上的精彩,可以見到獅座、象座與員光上的木雕。

- 虎側

- 龍側

內側的檐下木雕一樣精彩。

除了獅座、象座之外,多了鰲魚形狀的雀替,還有多層的疊斗。

- 龍側

- 虎側

在櫺星門之後的是儀門,又稱為大成門。

面寬五開間,左右側增闢1門,左稱金聲門,右稱玉振門。

金聲門與玉振門內的空間類似玄關,目前另有用途。

儀門的屋頂相對簡樸許多,兩側各有一隻看起來很像是龍的鰲魚。

- 虎側屋頂

- 龍側屋頂

檐下與步口也有不少精彩的木雕,仔細看會發現兩側的細部雕刻花樣是不同的。

當年興建時,兩側由不同組木工師傅施工,形成「對場作」的局面。

- 虎側檐下

- 龍側檐下

中門兩側的檐牆有精緻的「螭虎團爐」透雕。

再加上多色彩繪,呈現不同於常見閩南式廟宇的氛圍。

- 虎側

- 中港

- 龍側

金聲門現在作為弘道祠使用。

門兩側的對看堵上有彩繪與交趾陶燒,少見使用於孔廟。

- 虎側牆堵

- 龍側牆堵

弘道祠內祀奉的是陳維英。

陳維英是大龍峒陳家子弟,1859年鄉試中恩科舉人,並被授內閣中書。

因為曾任教於明志書院、仰山書院,並擔任學海書院院長,因而被尊稱為「老師」。

陳家的祖宅「陳悅記」被稱為「老師府」。

2006年9月23日,陳維英入祀弘道祠,

為臺北孔子廟在1919年辦理最後一次先儒入祀至今,第一位入祀的人物。

儀門的內側可以見到屋架採用「二通三瓜」大木結構。

木雕彩繪較櫺星門樸素許多。

- 虎側-外視角

- 虎側-內視角

- 龍側-內視角

- 龍側-外視角

儀門內部兩側放置鏞鐘與晉鼓,為釋奠禮之樂器。

- 晉鼓

- 鏞鐘

玉振門外型與金聲門相同,位在儀門的虎側(右側),目前內部做為展示空間之用。

兩側的對看堵上一樣有少見使用於孔廟的彩繪與交趾陶燒。

- P7200184

- P7200185

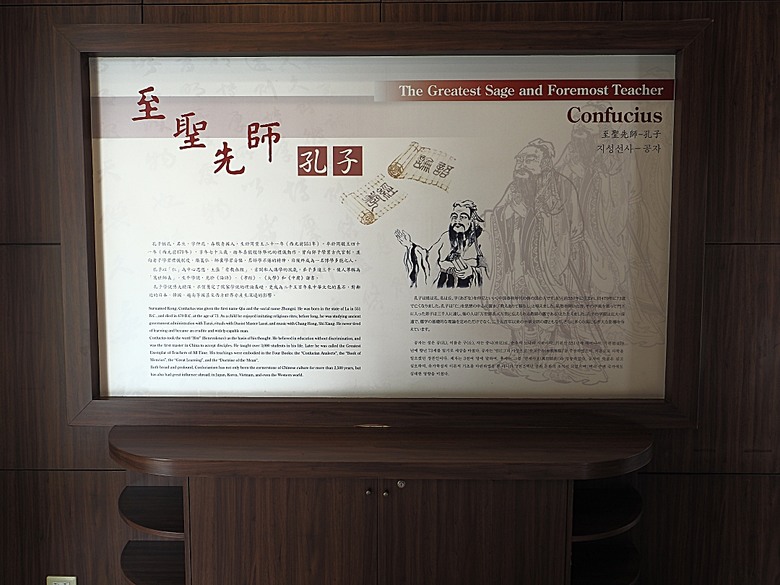

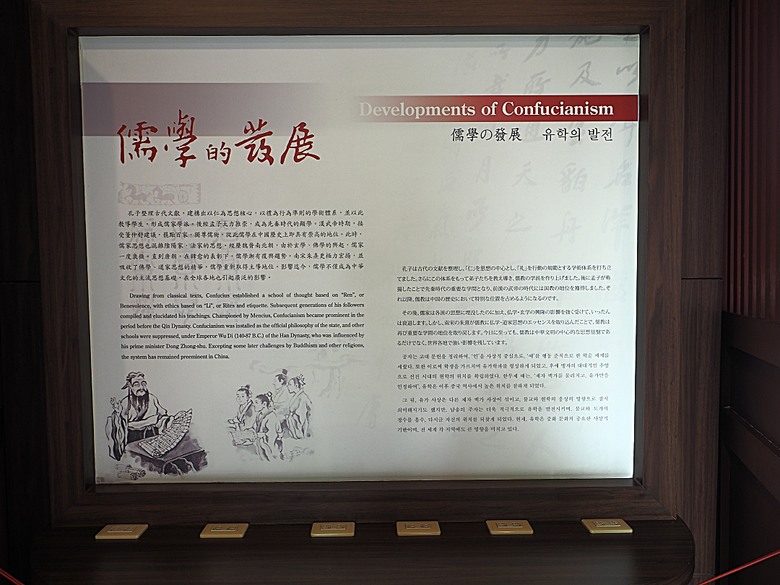

玉振門內側的海報,展示孔廟的沿革、孔子的介紹與儒學的發展。

這些海報已經使用頗長一段時間,上面的文字與照片已有褪色的跡象。

不知道什麼時候要更新?

畢竟臺北市孔廟是外國觀光客會造訪的歷史景點,定時更新才不會有損顏面。

- 歷史沿革

- 孔子介紹

- 儒學的發展

走進儀門內側,就會見到位在中軸正中央的大成殿、前方的丹墀,

以及位在兩側的東廡、西廡與較後側的東、西廊。

東廡與西廡如同住宅的護室或廂房,屋頂較中軸建築為低。

內部設有神龕,奉祀孔子傑出的弟子及歷代弘揚儒學有功的先儒先賢共154位。

東廡與西廡的建築外觀可說完全相同,但少有裝飾。

- 西廡

- 東廡

大成殿為孔廟中最主要的建築,地基升高,像是建築在高台之上。

建築物本體面寬五開間,進深六開間,共用四十二根巨柱。

採用重簷歇山頂,四周有走馬廊,可沿屋簷迴廊繞行一周。形制宏偉而且結構嚴謹。

在殿前設有大型平台,稱為丹墀,祭孔時安置樂器並供佾生獻佾舞之場所。

在丹墀的正前方設有御路,上面雕有雲龍,型制上僅有帝王可行走於此。

但話說回來,帝王進出殿堂都是乘轎,不可能步行。

所以最後演變成象徵性的建築構件,用來展示建築工藝,以及對祀奉廟宇主神的崇敬程度。

按古代型制,孔廟均須設有丹墀,供祭孔時舉行佾舞之用。

臺北市孔廟的丹墀面積不夠大,祭孔時只能排定祭祀諸侯用的的六佾舞。

現今已經改為八佾舞,或許動作有簡化吧? 不然這空間怎麼站的下64個人?

大成殿前步口檐下有著精美的雙獅座與吊筒木雕,

以及一對精緻的石雕蟠龍柱,值得仔細欣賞。

- 虎側步口

- 虎側雙獅座與員光

- 中港

- 龍側雙獅座與員光

- 龍側步口

這對蟠龍柱雕工十分精緻,值得仔細看一看。

- 虎側蟠龍柱

- 龍側蟠龍柱

因為建築物本身採用重簷歇山頂,建築物內部的高度相當的高,塑造出莊嚴隆重的感覺。

從這幾張由下往上側拍的照片,可以見到屋頂的大木結構疊斗疊了許多層。

而每個可以雕刻的構件都加上了木雕。

在藻井兩旁設有斜櫺的天花板,降低屋內高度並遮擋屋頂的桁木與樑架,

塑造出中港藻井高度較高,代表孔子地位較四週諸聖更為崇高。

亦可使天花板通風,裝飾與實用兼顧。

- 虎邊視角

- 虎邊側牆

- 龍邊側牆

- 龍邊視角

大成殿正中央的神龕供奉孔子神位。

上方的「有教無類」之黑底金字匾額為 先總統 蔣公手書。

兩側各設有2座神龕,

奉祀四配(復聖顏子、宗聖曾子、述聖子思子、 亞聖孟子),

與十二哲(閔損、冉雍、端木賜、仲由、卜商、有若、冉耕、宰予、冉求、言偃、顓孫師、朱熹)牌位。

- 虎側

- 龍側

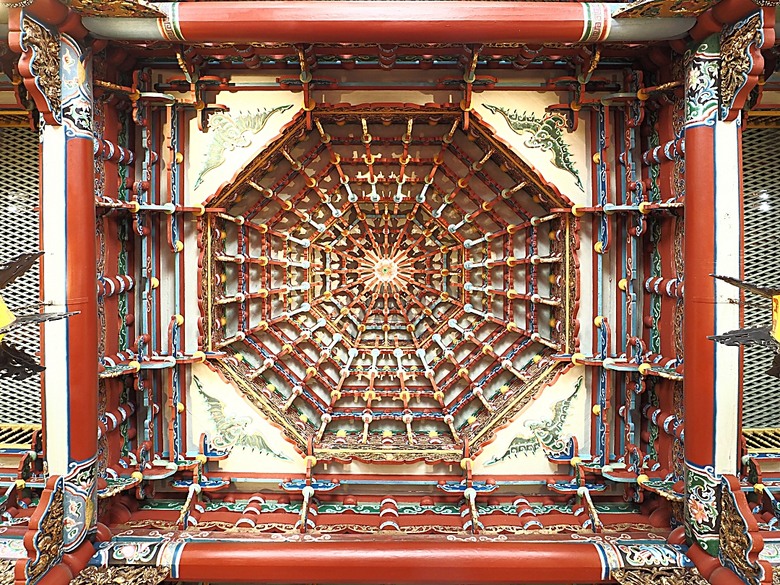

殿內上方裝置八角藻井,共有二十四支斗栱向中央集中。

斗栱上升四層之後,再減為十六支斗栱收至頂心,呈現輻射狀。

在藻井四角落有四隻蝙蝠雕飾,諧音為「賜福」。

這座八角藻井要拍的漂亮實在不容易。

老狗試了好幾次,再加上後製才能有這張四平八穩的照片。

放置在大成殿中的禮器,有特鐘與建鼓。

- 特鐘

- 建鼓

低頭看到地磚上有一些字,是給來祈求學業進步的人專用的小抄嗎?

繞著大成殿四周的走馬廊走一圈,看看屋簷下的木作疊斗。

- 龍側

- 後側

- 虎側

後側走馬廊下方有一根非常粗大的木條,是昔日整修時換下的中脊桁。

兩側有中英對照的孔廟奉祀聖賢簡介,包括了孔子、四配與十二哲。

令人不解的是怎麼會放在這個位置? 放在大成殿中神龕的附近是不是更恰當?

- 中文

- 英文

來到位在龍側的東廡。

類似廂房的角色,建築本體素雅許多。

內部設有神龕,祀奉孔子傑出的弟子及歷代弘揚儒學有功的先儒先賢,共77位。

- 東廡內部(左)

- 東廡內部(右)

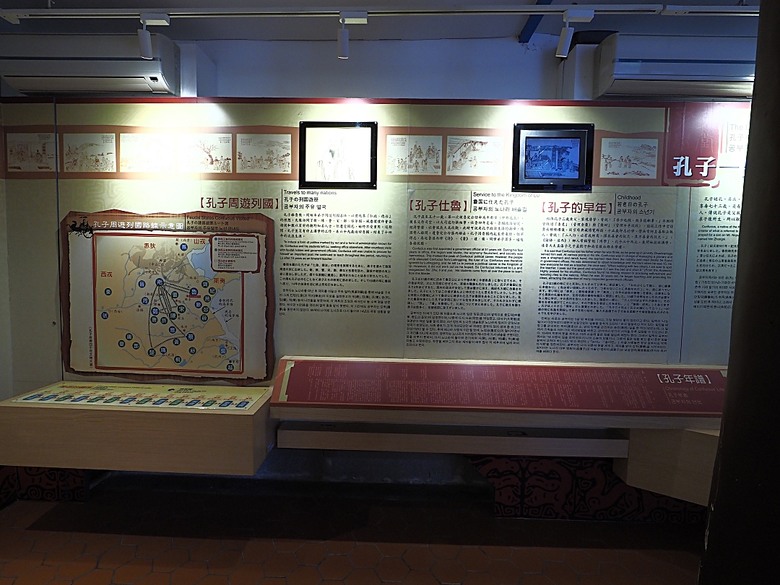

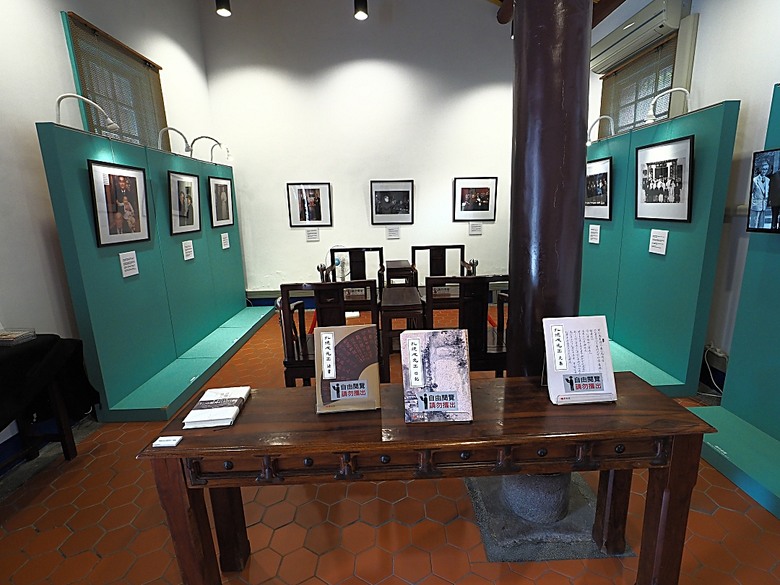

緊臨東廡側邊的是東廊,作為展示區的一部分。。

展示主題是「孔子學堂」。

至於展示內容呢? 介紹孔子的生平、所倡導的儒家學說,以及古代的人學些什麼。。

- 孔子生平

- 孔子一生經歷

- 孔子論著

- 儒學簡介

- 後世賢哲論述

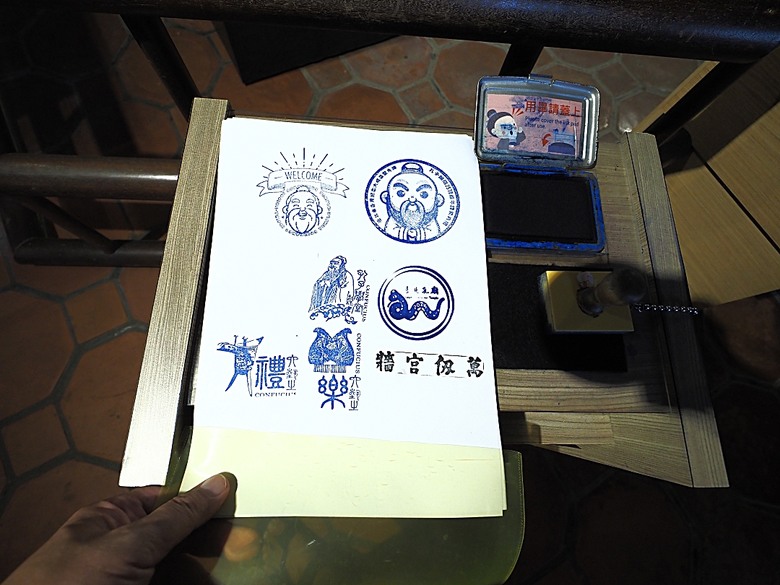

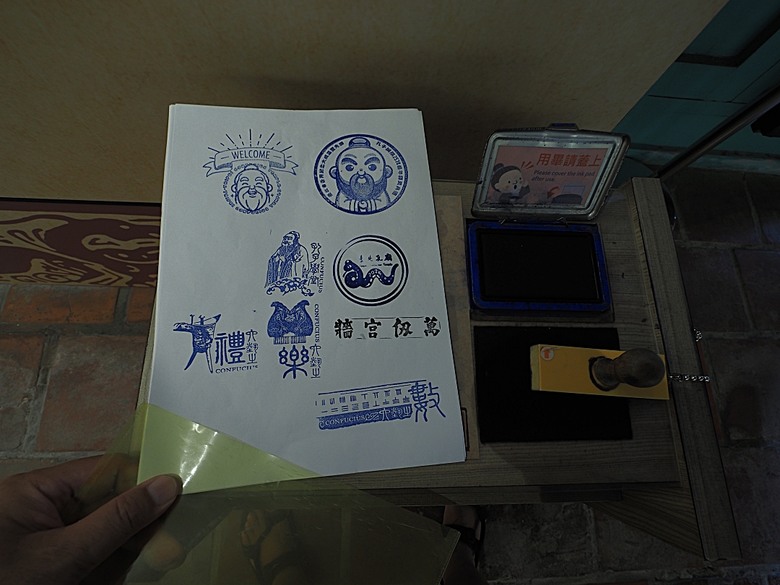

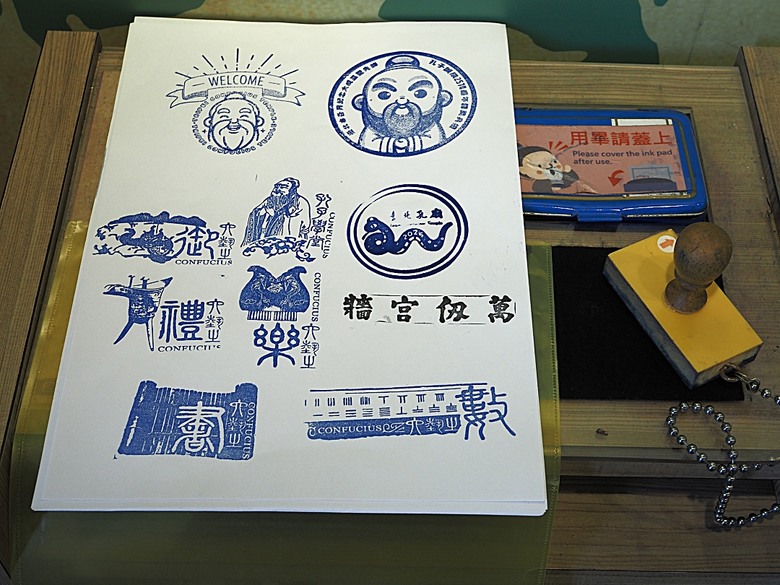

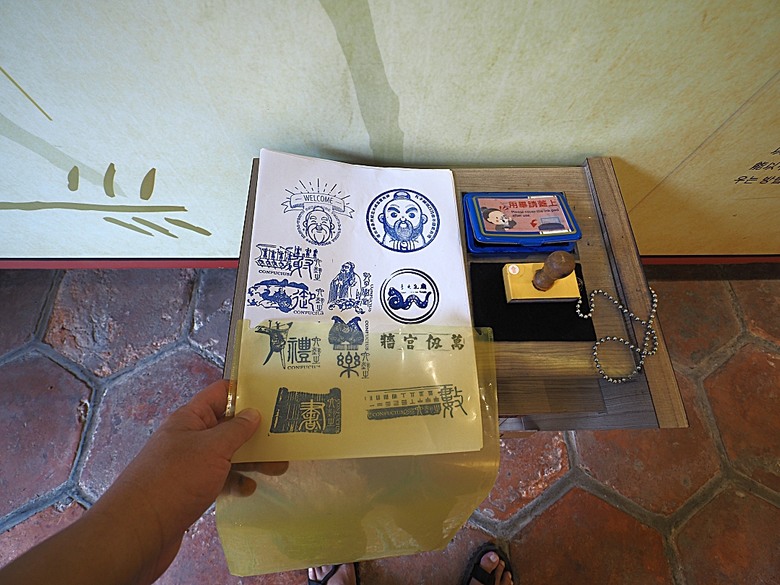

這裡也有紀念章1枚,雖然和前次造訪是同一顆章,但還是蓋回家去!

相鄰的空間介紹孔德成先生,是孔子第七十七代嫡長孫,也是第一代大成至聖先師奉祀官。

曾經擔任考試院院長,也是知名儒學學者。

這裡展出他的著作與一些舊照片。

這裡有一顆紀念章「萬仞宮牆」,意思是就算是孔家人一樣要潛心學習才能有所成就。

位在大成殿後方是崇聖祠,奉祀孔子五代祖先。

包括肇聖王木金父公、裕聖王祈父公、詒聖王防叔公、昌聖王伯夏公與啟聖王叔梁紇公等。

旁邊還配祀孔子的兄長、四配之父與先儒先賢之父等。

龍側(左側)的廂房作為展示空間,展示六藝中的「禮」與「樂」。

內部展示的大型海報,有興趣的朋友可以親臨現場去看一看。

- 禮之概述

- 祭孔禮節

- 禮器展示

- 祭孔大典展示

- 祭孔的音樂

- 祭孔大典樂器

這裡有「禮」、「樂」2顆紀念章,雖然是舊章,一起蓋回家去。

在崇聖祠外有這座鐘,不知道是否也是樂器?

崇聖祠前步口空間較小,步口下的木雕彩繪相對大成殿簡單許多。

- 虎側

- 中港

- 龍側

崇聖祠內部,是祀奉孔子五世先祖的神位與神龕。

虎側的廂房做為存放祭孔大典禮器與樂器的空間,平時不開放。

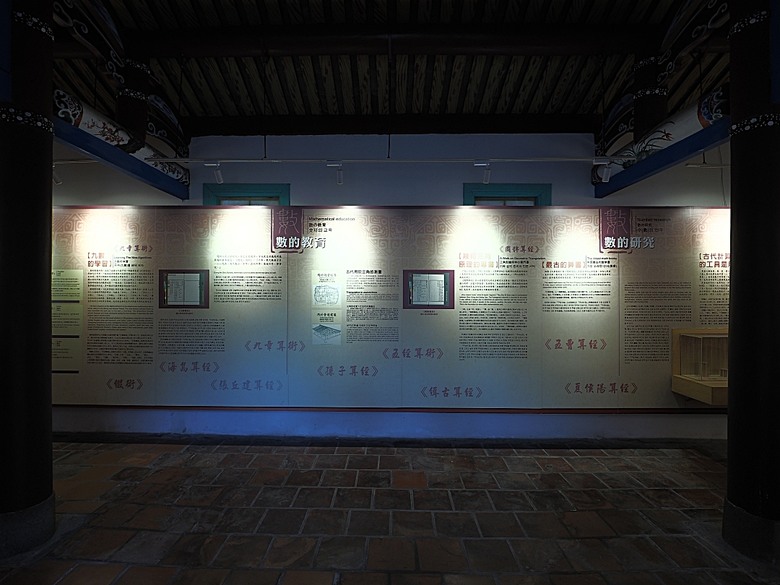

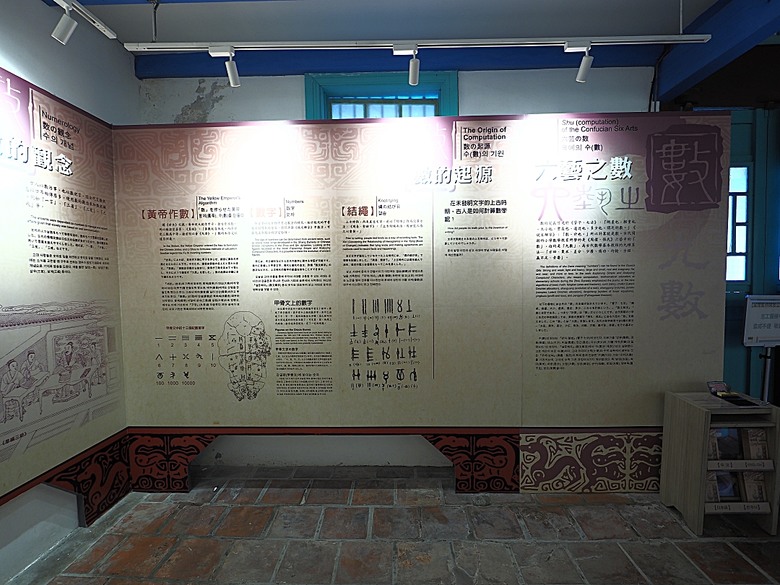

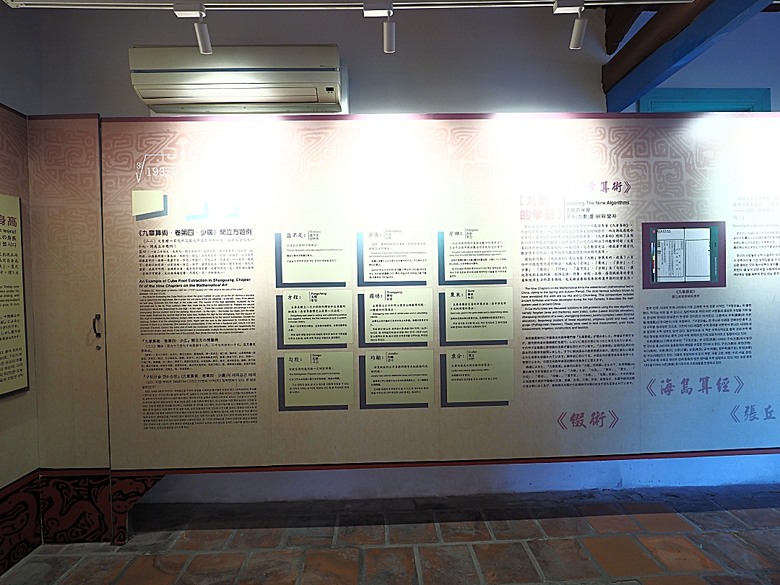

來到位在虎邊的西廊,內部作為六藝之「數」的展示空間。

來到這就就會發現,其實自古以來的華人生活圈內就有「數學」。

只是古代的數學是用不一樣的方式存在、呈現。

細節留給有興趣的朋友親臨現場研究。

- 數的教育、研究

- 數的應用、觀念

- 數的起源

另外還有古代數理相關書籍的介紹。

應該很多人都學過圓周率、畢氏定理(勾股定律)吧?

- 算術

- 圓周率

- 勾股定律

這裡也有一顆同系列的「數」紀念章,一樣蓋回家去。

西廊中另一半的空間作為六藝中「書」的展示空間。

「書」是指書法,也就是漢文化中的文字。

從文字的起源談到造字的法則、字形的演變及寫字的藝術。

如果是學過書法的朋友,應該知道什麼是「永字八法」吧?

- 文字的起源

- 造字與用字法則

- 字形演變

- 甲骨文、金文、籀文

- 篆、隸、行、草、楷

- 名家字帖

- 永字八法

回到了西廡,是和東廡同樣功能的空間,如同廂房的角色。

內部同樣設有神龕,祀奉孔子傑出的弟子及歷代弘揚儒學有功的先儒先賢,共77位。

- 西廡(右)

- 西廡(左)

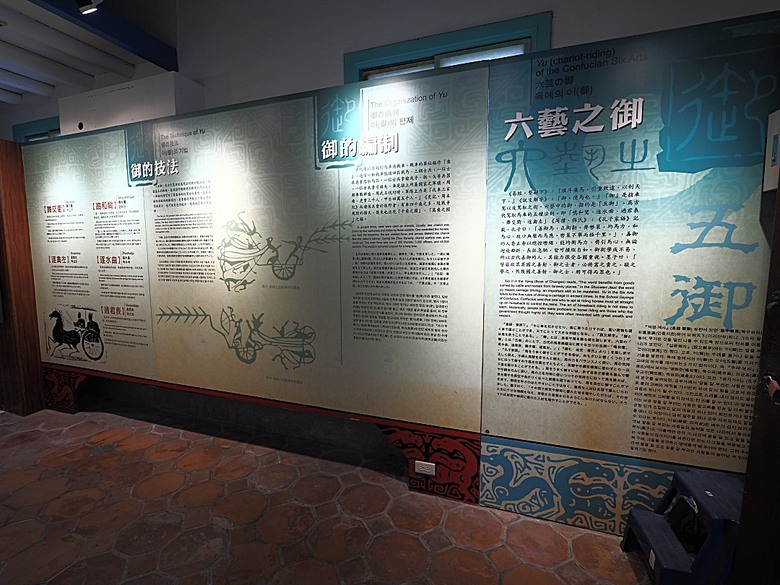

回到櫺星門的虎(右)側,這裡的廂房展示六藝中的「御」,指的是駕車。

在古代,「御」當然是指駕駛馬車。

這裡說明為什麼六藝中會有「御」這一項,因為是生活必備技能。

- 御的作用

- 模擬駕御

- 御的技法與編制

同樣有「御」紀念章,連同前面「書」一併紀錄。

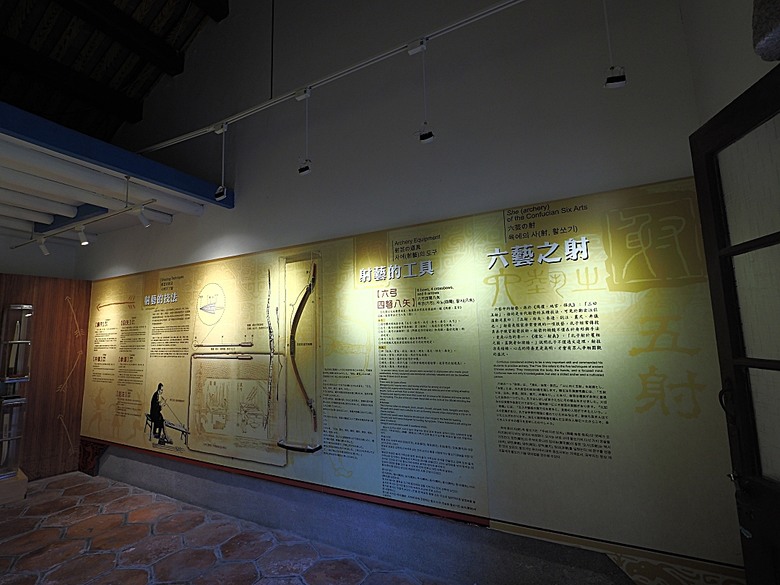

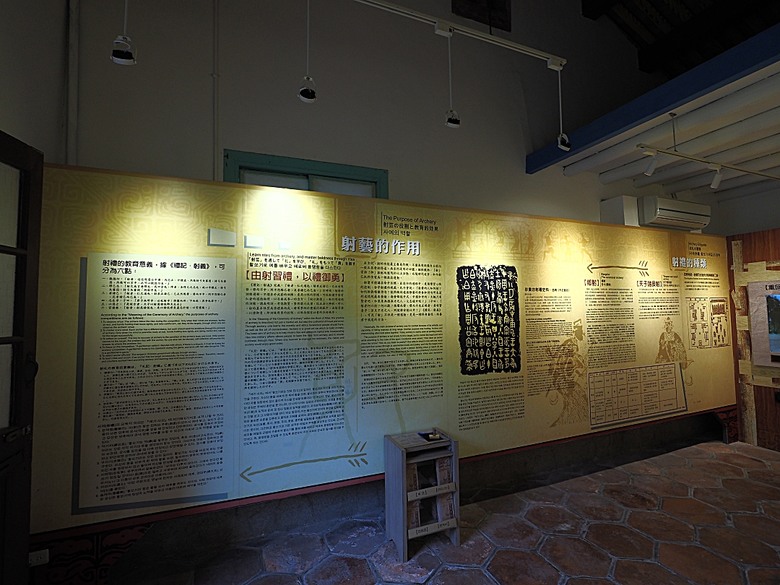

再來到櫺星門的龍(左)邊,這個空間裡展示的是六藝中的「射」。

「射」當然是指射箭了,冷兵器時代最厲害的兵器也就只有它了。

展示的內容包括實體、射箭的禮儀、技法與工具。

- 工具與技法

- 弓與箭

- 射藝的禮儀

這裡有「射」紀念章,同樣是舊章。

到這裡,孔廟全部紀念章再次收集完畢…

最後換個角度來看看儀門。

還有最外側的櫺星門。

繞到孔廟外的民族東路上,可以看到萬仞宮牆的另一面。

這裡真的有「萬仞宮牆」這四個字。

在孔廟外人行道上的可愛石雕,象徵「非禮勿視、非禮勿言、非禮勿動」。

參觀臺北市孔廟的過程拍成一小段縮時影片,有興趣的朋友可以跟著老狗腳步逛一逛…

✅ 大龍街夜市 文記花枝羹

走出孔廟,時間正好是中午12:00,該去祭一祭五臟廟。在孔廟前的大龍街是臺北市區內出了名的黃昏市場,

街邊兩旁攤位從下午開始營業到晚上,

而兩側的店家則是從中午就開始營業,

所以決定和老婆走過民族西路,到對面的大龍街兩旁去找吃的。

走著走著看到了文記花枝羹,老婆想吃這個,那就進門去試試。

反正對老狗而言有冷氣就可以了,好不好吃,合不合口味是另一回事。

坐定後,看到店家的海報說他們創立於民國62年,可以說已經是52年老店。

看看店裡還不少人正在用餐,比起某些完全沒顧客的店,令人覺得稍安心點。

現在店裡要掃碼才能點餐

因為只有2個人,所以總共點了2碗綜合羹,1份炒米粉+紅燒肉+高麗菜的套餐。

這是老狗點的花枝+蝦仁綜合羹。

實際品嚐的心得呢?

花枝和蝦仁都吃的到,但這羹湯的口味就是不合。

對老狗而言,羹湯怎麼可以只有鹹味和黑醋味,一點甜味都沒有呢?

而且又沒有扁魚、柴魚或油蔥的香氣…

這一碗是就是完完全全的「台北組」口味,北部的朋友應該很喜歡,

畢竟人家號稱從民國62年就在雙連營業到現在…

至於這炒米粉和紅糟肉,也是標準的「台北組」口味,紅糟肉帶有酒味。

燙高麗菜就沒什麼特色可言了!

吃過午餐,繼續往下個想造訪的景點前進。

✅ 円山駅/鐵路局北淡線(圓山站)宿舍

這棟木造日式宿舍建築為日治時期北淡線圓山站站長宿舍,興建於1900年左右,約與圓山驛站房同時落成,

是目前少數獲得保留的北淡線鐵道建築之一。

基礎採用少見的拱構造紅磚砌,而外牆則是日式宿舍建築常見的雨淋板。

室內包括有座敷、居間、茶之間、台所、風呂等生活性空間。

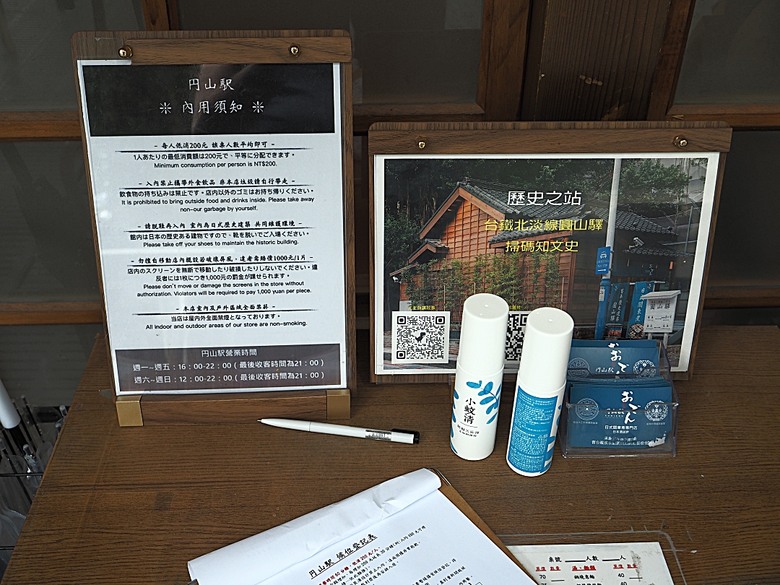

建築本體在2024年整修完成,由民間承包做為小吃店「円山駅」,

販售日式關東煮及炸物等小點心。個人認為適合冬天來這裡享用一番。

從捷運圓山站2號出口走過來,就會見到宿舍本尊,大榕樹,以及外面的無障礙步道。

無障礙步道被順勢做成了觀景平台,雖然離地高不高…

這裡設立了一面有關這棟宿舍的解說牌,

可以由此得知這棟小型建築形成的過程,以及整修時的歷程。

話說回來,這棟宿舍建築不是一開始就那麼大的,

經過了好幾次的擴建才有這樣的規模。

順著人行道走過來,可以看到現在的入口,也就是從前日式宿舍的緣側。

現今將日式宿舍建築活化再利用時,常會為了滿足無障礙通道需求,

而將昔日的緣側改造為新的出入口。

我們來到這裡時,發現門口已經有好幾組客人在排隊進場。

至於建築物裡面滿滿都是用餐的客人。

門口擺放的內用須知,以及營業時間。

老狗深深的覺得來這裡吃關東煮,應該是吃氣氛佔大多數。

因為剛吃飽不久,又看到排隊的人潮,所以決定放棄入內用餐,外面四處繞繞看看。

一轉身就被老婆叫過來,這裡內藏玄機。

不知為什麼,這棟建築物會採用這樣的地基,和其他的日式宿舍完全不同?

這裡設置了一面解說牌,裡面說是為了墊高到與軌道、宿舍齊平。

百餘年來,圓山站附近的地形地貌已經大幅改變,

到現場已經看不出興建這樣地基的必要性。

解說牌的內容應該純屬推斷吧!

整棟宿舍雖然經過多次擴建,可是規模還是不大,外圍繞一圈看一看就可以明白。

在現今入口旁凸出的這一部分是便所,外觀上幾乎看不出來。

和便所相鄰的這部分,有著半身高水泥外牆的地方是台所,也就是廚房。

宿舍的大門前也有一顆大榕樹。

當年還是宿舍時,這應該只是小樹吧?

樹的後方,向外凸出又有木窗的這個位置就是座敷,也就是主人主要的生活空間。

後方緊臨這個房間的空間則是居間,也就是臥室。

位在座敷旁的,這個向內凹入的位置就是昔日的大門。

現在應該變成餐廳工作人員專用出入口,可以看到門口堆放了不少雜物。

宿舍建築物本身相當迷你,即使經過了多次擴建。

站在現今的人行道上就可以一眼望盡。

這面立牌應該是現在才加的吧? 讓人們保留北淡線鐵道時期的印象。

1997年,淡水線捷運正式開通,取代了1901年開通的淡水線鐵道。

宿舍的對面就是現今捷運圓山站2號出口,中間相隔圓山轉運站。

百餘年來地景變化甚大。

這座宿舍旁邊從在地面跑的鐵道,轉變為在空中跑的捷運,還有來往各地的中長途巴士。

滄海桑田,令人難以想像!

若有機會路過捷運圓山站,不妨在這裡稍作停留,想像當年火車在地面跑的樣子。

宿舍建築不大,錄了一小段在外圍的影片做為紀錄,有興趣的朋友可以看一看。

看完這棟小小的日式木造宿舍建築,往回走向大龍峒,來去保安宮參拜。

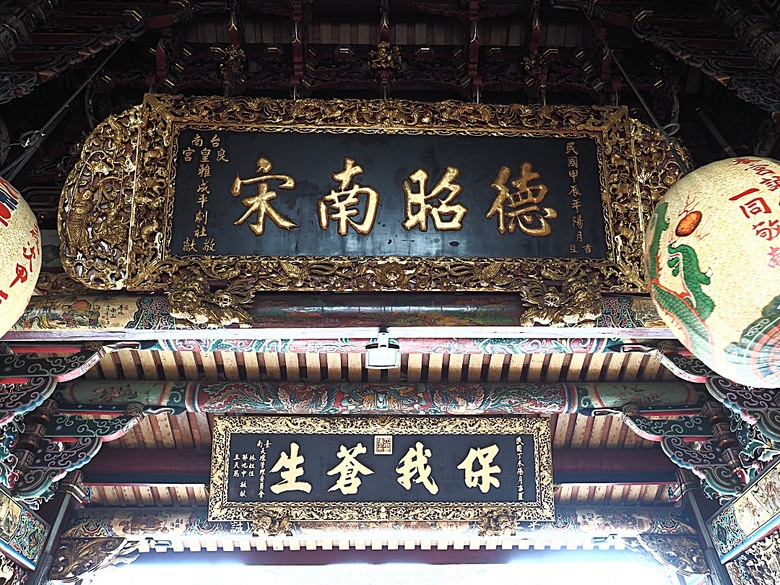

✅ 大龍峒保安宮

大龍峒保安宮草創於1742(乾隆7)年,由泉州同安人從家鄉白礁慈濟宮迎請保生大帝分靈來臺。

1802(嘉慶7年),富商王智記及鄭、高、陳等廿一戶合資在大龍峒興建商店街,

街道兩邊各有廿二間店鋪,遂稱為「四十四坎」,即今日哈密街。

1805年(嘉慶10)年,四十四坎商民發動募款,

在街市東端隘門外建廟,奠定今日保安宮廟宇規模。

在1853(清咸豐3)年時發生的頂下郊拼,迫使同安人向大龍峒遷徙。

1868~1873(同治7~12)年間首次大修。

時序進入日治時期後,在1917~1919(大正6~8)年間再次大修,

廟方請郭塔與陳應彬兩位名匠,以中軸線為界,

自前殿、鐘鼓樓到正殿,一左一右交叉施作對場作。

另同時同時舉辦徵聯比賽,廣邀全島文人參與,入選的作品雕刻於前殿與中殿廊柱。

目前所見的保安宮三川殿、東西護龍、正殿及後殿外觀,

即為此次整修與徵聯比賽的成果。

二戰之後,保安宮曾被兩百多戶來臺灣的軍眷占住十八年,

直至1966年將占住戶全體遷走、拆除全部違建。

1961年時,宮前原有的廟埕因哈密街拓寛而與廟宇建築分離。

於是約一千多坪土地被規劃作為公園,

公園的興建一直到1978年才完工,名為「鄰聖苑」。

1981年,大龍峒保安宮被內政府指定為二級古蹟,

而後自1996年開始以「整舊如舊」的方式全面重修,直到2002年完工。

2003年6月30日舉行安龍謝土儀式,

同年獲得聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎。

保安宮建築第一進廣達十一開間,

分別為中央五開間的三川殿與左右各三開間的龍虎門,

傳統寺廟建築極少見到面寬如此廣的建築。

整座廟宇的木雕、石雕與彩繪非常精緻,

且因為對場作之故,可以發現中軸線左右兩側呈現裝飾細節不對稱,相當有趣。

站在保安宮正前方,共十一開間的正立面實在夠寬,相機的超廣角鏡頭吃不下它…

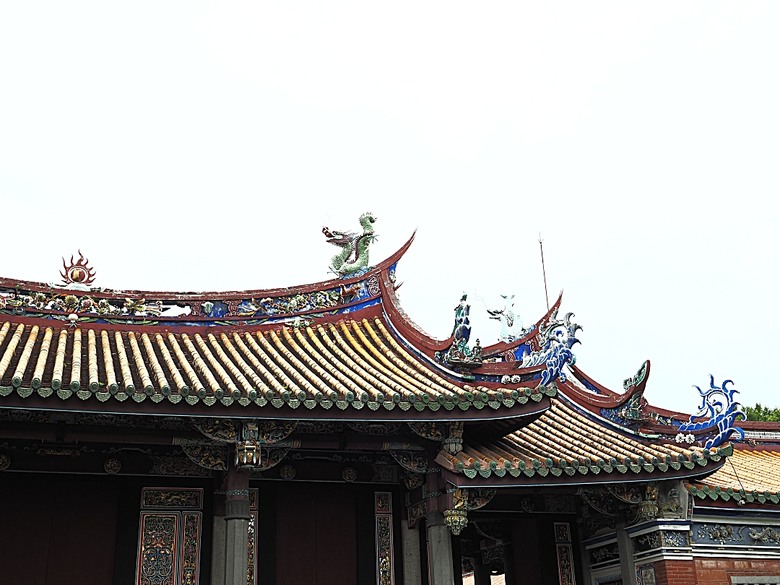

簡單來說,三川殿分為三段。

中央五開間為歇山重簷假四垂,而兩側龍虎門則為硬山頂,藉以區分尊卑地位。

- 虎側

- 龍側

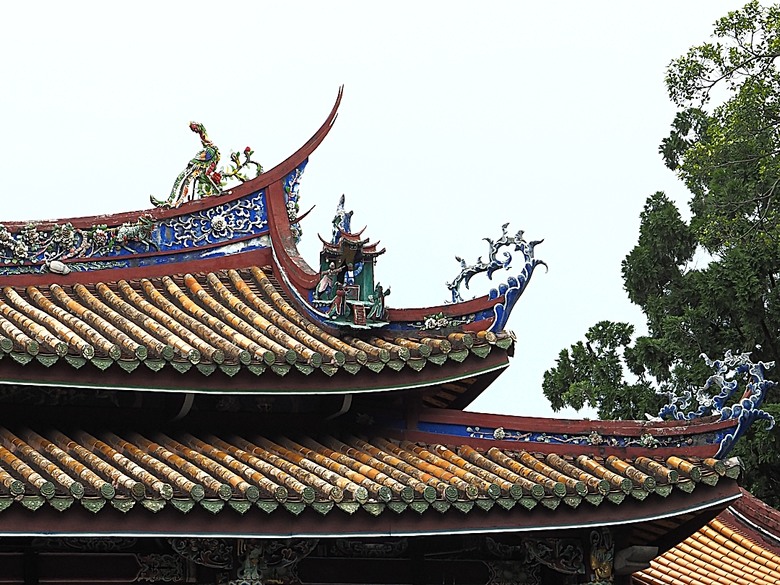

屋脊上的裝飾可說是琳琅滿目。

仔細看的話,可以看到中央的假四垂頂規帶末端都有戲齣,

屋脊末端則有水龍、卷草,用以壓制火神祝融,象徵避免火災。

- 虎側

- 龍側

要走進廟裡,就從位在龍側的龍門進去吧!

相對於三川殿,龍門的外部裝飾簡單樸素許多,但相較於許多廟宇而言,還是相當繁複!

然後來看看三川殿下方步口,

這個地方是廟宇中最多裝飾,也最精彩的位置,

包括大家熟知的龍柱、石獅、牆堵上的石刻等。

在步通的上方有獅座,下方員光有細緻的木雕。

在中門兩側的檐牆上,身堵為方形螭虎窗,

雕成上下左右四條螭虎圍繞,中間雕有「麻姑獻瑞」。

兩側對看堵的身堵部位有龍虎浮雕。

龍堵雕刻天龍與水龍搶珠的圖案,上有雲朵下有海浪;

虎堵則雕刻雌虎和小虎嬉戲的景象,樹枝搖曳生風,契合《周易‧乾‧文言》:「雲從龍,風從虎」之意。

(以上資訊取自大龍峒保安宮官網。)

- 虎側視角

- 虎側對看堵與檐牆

- 虎邊側門

- 龍邊側門

- 龍側對看堵與檐牆

- 龍側視角

三川殿明間的龍柱,為1804(嘉慶9)年所作,是保安宮最早的石雕作品。

而中門旁兩尊石獅子造型與一般者有一些差異。

眼巨尾大,捲髮張口,崩角兀顛,古人稱此獸為「牴牛」。

相傳「牴」是法獸,「牛」是仁獸。

按常規雌獅是閉口的,雄獅是開口的。

傳聞在雕刻時,工匠誤將雌者的口雕做裂開,與規定不符,因而受罰被扣減工資。

(以上資訊取自大龍峒保安宮官網。)

- 虎邊龍柱

- 虎邊石獅

- 龍邊石獅

- 龍邊龍柱

三川殿內,抬頭可見二通三瓜加疊斗的大木作結構,後方還加了暗厝。

內側步通下的員光有著同樣精緻的木雕。

中港明間懸掛來自臺南「下大道」良皇宮與「天公廟」天壇的贈匾,

很顯然南北交流十分緊密。

- 龍側視角

- 中港明間

- 虎側視角

三川殿內側的對看堵上鑲著兩面大石碑,

都是日治時期1917~1919(大正6~8)年間修廟時留下的功德碑。

- 虎側功德碑

- 龍側功德碑

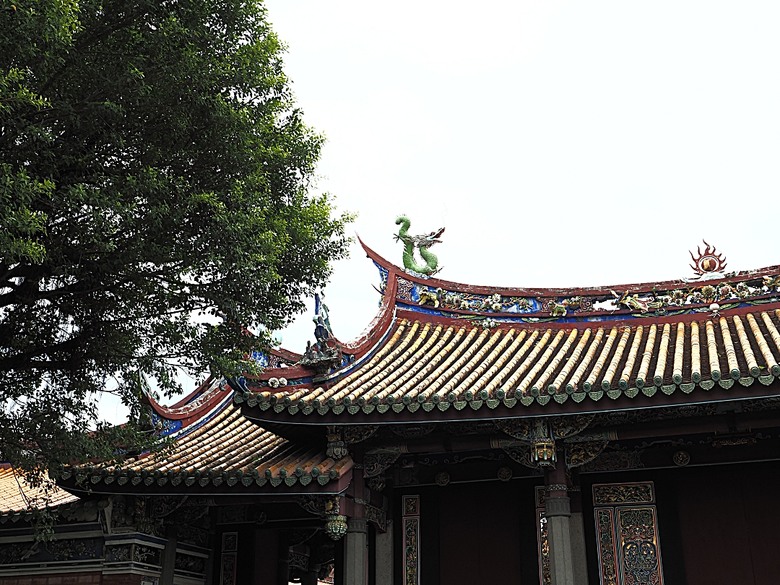

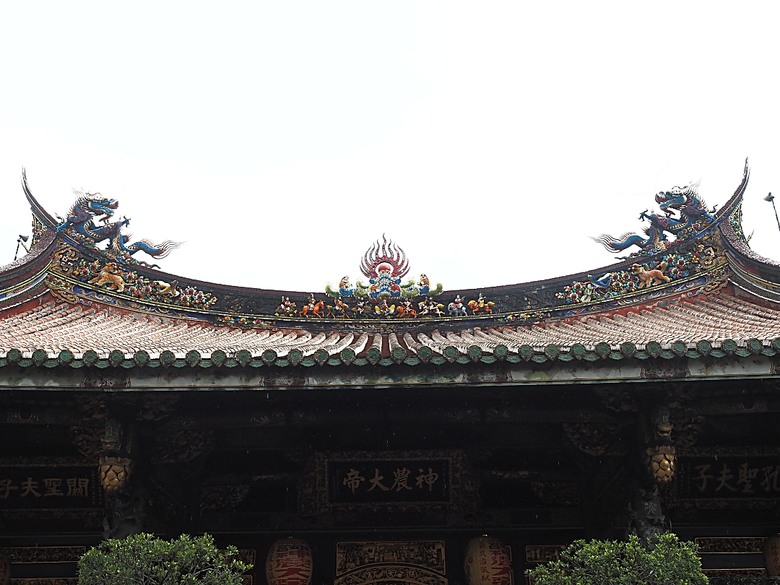

站在三川殿步口,可以完整的見到正殿的歇山重簷屋頂。

左、後、右側外牆之外,尚有走馬廊圍繞。

就如同三川殿,正殿的屋頂上有戲齣,屋脊末端還有水龍、卷草。

同樣做為防火的意象。

- 虎側屋頂

- 龍側屋頂

除了三川殿及主殿的屋頂有著精彩的裝飾外,

在內埕兩側的鐘鼓樓,屋頂上同樣精彩。

因為是上下兩層屋頂的結構,所以和同為重簷的三川殿有著類似的裝飾語彙。

- 虎側鼓樓

- 龍側鐘樓

正殿重簷下方的斗拱是相當有趣的地方。

因為對場作的關係,龍虎邊的重簷斗拱細節不同。

此處重簷斗拱的故事是八仙大鬧東海,

但因龍邊是陳應彬所做,虎邊為郭塔所做,

陳應彬認為看這些木雕就可以看出是八仙鬧東海的故事,所以不將字刻入斗拱中,

但郭塔不這麼想,而把「鬧東海」3字刻入斗拱。

因此只看的到「鬧東海」3字,是不是很有趣?

也因為龍虎兩邊對場作的關係,兩側的架構對稱,

但細節大異其趣,這是欣賞老建築的一種趣味。

來到正殿前方的檐下步口,可以見到同一構作但在兩側不相同的造型。

而且差異是在細節,不仔細看還看不出來是最有趣的地方。

位在中港檐牆上的四片木雕透刻也有相同的狀況。

同樣都是螭處團爐,偏偏左右兩側的細節就是不同。

再仔細找找,會在這裡找到「歪國人」。

獅座上方有「憨蕃扛樑」,有肚子圓圓的蕃人,是不是很可愛呀?

- 虎邊步口

- 中港檐牆

- 龍側步口

正殿和其他廟宇相較最威的地方,就是擁有2對八角蟠龍柱。

明間(內側)這一對是1917~1919年間整修時,新增象徵天地交泰的雙龍龍柱。

稍間(外側)這一對是1805(嘉慶10)年所作,是保安宮早期的石雕作品之一。

- 虎側龍柱

- 龍側龍柱

可能因為信眾實在太多,廟方沒有開放信眾入正殿內參拜。

想仔細看看正殿內部的木雕、石刻、彩繪等,只能在步口下方向內看。

兩側牆面上各有大型龍、虎泥塑彩繪,

建築的屋架則是三通五瓜加疊斗的大木作結構。

雀替及員光的木雕非常精緻,可能不能入內細看。

- 虎邊牆面泥塑彩繪

- 屋架虎邊視角

- 虎側屋架

- 龍側屋架

- 屋架龍邊視角

- 龍邊牆面泥塑彩繪

站在中軸線上往內看,可以見到外側檐牆的精緻木雕外,還可以見到正殿神龕上的匾額。

其中位置最高的「道濟羣生」是1828(道光8)年的匾額。

神龕中坐鎮的是排行第三,俗稱「三帝」、亦曰「三祖」,為軟身神像。

保生大帝為福建泉漳所信奉的醫神,名吳<ruby>夲<rt>ㄊㄠˉ</rt></ruby>,字華基,號雲衷、悟真。

為福建路泉州同安縣人,原為北宋時的醫師。

俗稱「大道公」、「吳真人」、「花橋公」,同時也是同安人的鄉土神。

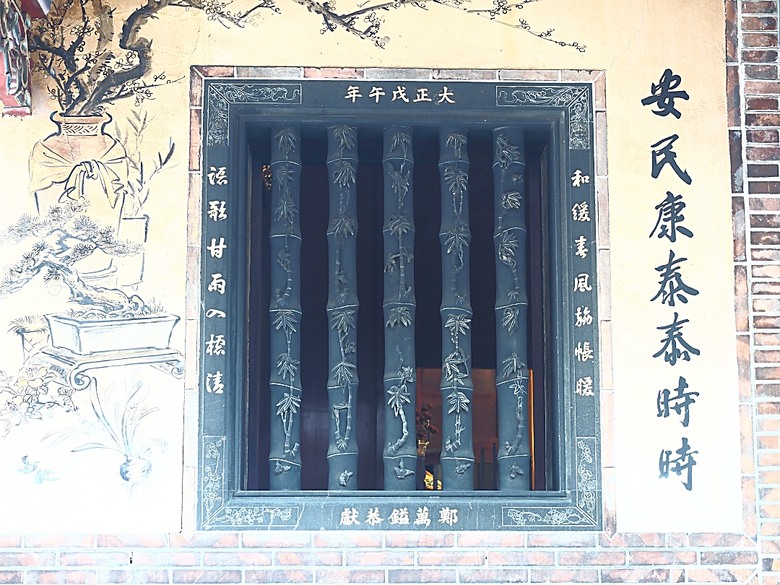

正殿的左、後、右側外牆上各有2幅、3幅及2幅大型彩繪,都是由名師潘麗水所繪製。

內容為民間故事或是神話故事,畫風相當細緻。

兩側後段各有一篇石雕竹節窗,雕工細緻,栩栩如生。

- 韓信跨下受辱

- 朱仙鎮八槌大戰陸文龍

- 龍側竹節窗與彩繪

- 鍾馗迎妹回娘家

- 八仙大鬧東海

- 花木蘭代父從軍

- 虎邊竹節窗

- 虎牢關三戰呂布

- 賢哉徐母

後殿的裝飾相形之下較正殿簡單許多。

屋頂為三川脊,脊上為雙龍護珠造型。

龍珠下方的脊堵有八仙的唐三彩。

兩側的屋頂各有2條垂脊,每條垂脊的末端各有一座牌頭,

很有趣的是戲齣的內容,一為文場,一為武場。

在後殿前方的後埕內有2座像是金爐的小建築,據說是惜字亭,

紀念曾經做為樹人書院的那段時期。

- 虎側屋頂

- 中港屋脊

- 龍側屋頂

仔細看一看雙龍護珠與脊堵上的八仙唐三彩。

後殿的前步口檐下相對於正殿,木雕少了一些,但是彩繪一樣很漂亮。

- 虎側

- 龍側

後殿也有一對石柱,但雕刻的內容不同於三川殿與正殿,而是較少見的花鳥柱。

這是1917~1919(大正6~8)年重修時的作品,有牡丹及雀鳥各展姿態,造型優美。

- 虎側花鳥柱

- 龍側花鳥柱

後殿祀奉的神明相當多,由龍邊往虎邊,分別是玄天上帝。

還有孔夫子,雖然臺北市孔廟僅一街之隔。

神農大帝,神像造型非常獨特,為打赤膊、著草裙的原始人造型。

老狗特別向神農大帝打了聲招呼,幫祂拍了張美美的照片…

神農大帝是傳說中掌管農業之神,也是醫神之一。

還有關聖帝君。後殿可說是集文、武之大成。

最靠近虎側的是保恩堂,供奉歷代祖師與先賢牌位。

回頭可以仔細的看一看正殿的後側。

走馬廊邊的方型石柱上都刻有楹聯。

可以特別看一看在檐下的木雕,相當精緻。

祀奉在虎邊廂房中的是太歲星君。

上方的「保佑眾生」匾額由臺南的大觀音亭祀典興濟宮所贈。

祀典興濟宮也是同為祀奉保生大帝的知名廟宇。

大觀音亭與興濟宮兩者,均為明鄭時期規模最大的觀音廟與大道公廟。

位在虎側鼓樓下方祀奉的是註生娘娘,其下配祀池頭夫人、兩傍配祀十二婆姐。

位在龍側鐘樓下方祀奉的是天上聖母,配祀福德正神、其下配祀虎爺。

可以入內參拜天上聖母。

還有配祀的福德正神。

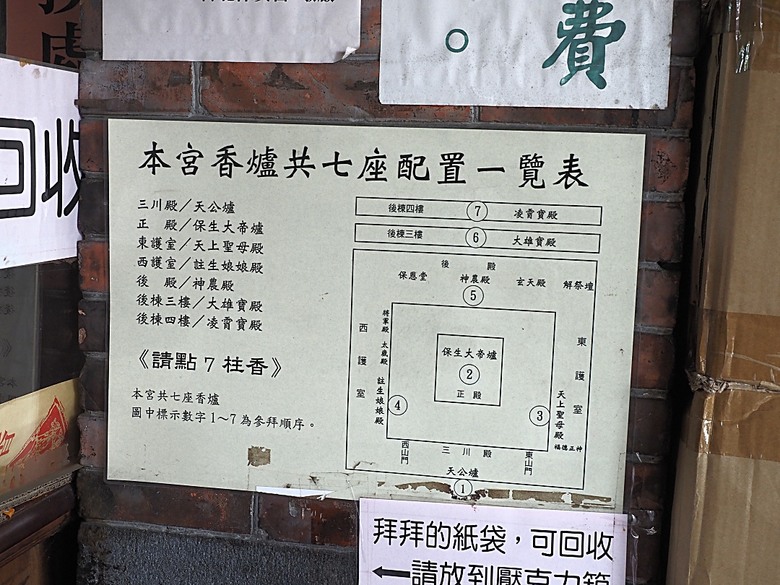

現在的廟宇為了怕遊客不知如何參拜,都會提供像這樣的資訊。

在後殿的後方還有新建的大樓,三樓與四樓分別是大雄寶殿與凌霄寶殿。

時間關係就沒能上樓去了。

要離開保安宮之前,來看看這裡的門神。

中門的門神是唐代名將秦叔寶與尉遲恭將軍。

粉面紅潤,鳳眼蒜鼻而唇厚順髯,腰佩寶劍與弓的是秦叔寶將軍。

面色如焦,濃眉瞪眼,且一臉腮鬍,腰佩寶劍與箭的是尉遲恭將軍。

二人採雙足八卦步的立姿,雙手上下護胸,並執長柄鉞兵器。

龍邊和虎邊的門神都是太監。

龍邊的太監手執衣冠與鹿,意謂「加官晉祿」。

虎邊的太監手執牡丹與爵,牡丹意諭富貴,意謂「富貴晉爵」。

- 龍邊側門

- 中港正門

- 虎側側門

最後來到虎邊的虎門,由這裡走出保安宮。

可以見到與龍側相近的型制,兩側紅磚牆上方都有一整排的交趾陶燒。

- 左側

- 右側

老狗在參拜當下順便錄了一段縮時影片。

有興趣跟著老狗逛一圈保安宮的朋友,可以快速看過。

位在保安宮對面的公園也屬於保安宮,自1961年開始策畫,到1978才完工。

有個名字叫做「鄰聖苑」。。

公園的面積據說一千多坪,不算大,但頗有懷舊風格。

最外圍為宮廷式紅牆,屋脊則飾滿精緻鮮豔的剪黏作品。

並有書法大師曹容於1964年親題的「鄰聖苑」匾額,

照壁外牆有書法家陳昭貳所書「保安宮」三大字。

在公園中有假山,還有保生大帝「醫虎喉」、「點龍眼」、「絲線診脈」等神蹟雕塑。

前庭東側有敬花會、敬果會信徒集資捐獻的「紫微閣」。

其實這座公園原本是廟埕。

因為廟前的哈密街拓寬而使得廟埕與廟宇分離,所以規劃成公園。

站在公園裡往保安宮望過去,就可以完整的一眼望盡十一間寬的三川殿與龍虎門。

而公園外的排樓,其實也就是保安宮的山門。

順道紀錄了一小段縮時影片,有興趣的朋友可以看一看。

順著保安宮的東側走回停車位的路上,會見到兩層樓高的鐘樓、正殿與後殿的屋頂。

老婆參拜完保安宮後,不想在廟裡等老狗拍照,

所以到附近找了家有冷氣的小店,邊吃點心邊吹冷氣等老狗。

然後就像發現新大陸一樣告訴老狗,在保安宮旁有家很有意思的小店。

那麼就來去看看吧!

✅ 舉人豆花/小邑弦歌

這家小店與保安宮相鄰2間店面,店名是舉人豆花。而店招牌上的「小邑弦歌」,則是昔日原四十四坎街東端隘門上的題字。

查了一下資料,這家小店也是成立於2016年的大龍峒在地藝文中心—果然文創。

店老闆是大龍峒舉人張書紳的玄孫,

據說張書紳靠賣花生勤奮苦讀於1864年考取舉人,故人稱花生舉人。

這也就是店名稱為舉人豆花的由來。

至於豆花好不好吃呢? 老婆的反應是挺不錯的。

不過老狗對於豆化實在沒太大興趣,所以跟著看看店裡的小物,療癒一番即可…

店面外觀。老狗剛走到這裡時,搞不清楚這店名是怎麼回事…

後來看到騎樓下的舉人豆花,才確認自己沒有跑錯家店。

話說光是看到這店面,就可以知道裡面一定有很多寶貝。

舉人豆花的菜單。

老婆說花生豆花好吃,已經見底了,問老狗要不要再點一份?

因為時間關係,老狗逛一逛店裡就好。

從Google map 上的評論中發現這裡在之前是有販售正餐的,而且評價還不錯。

現在只剩甜點,有點可惜!

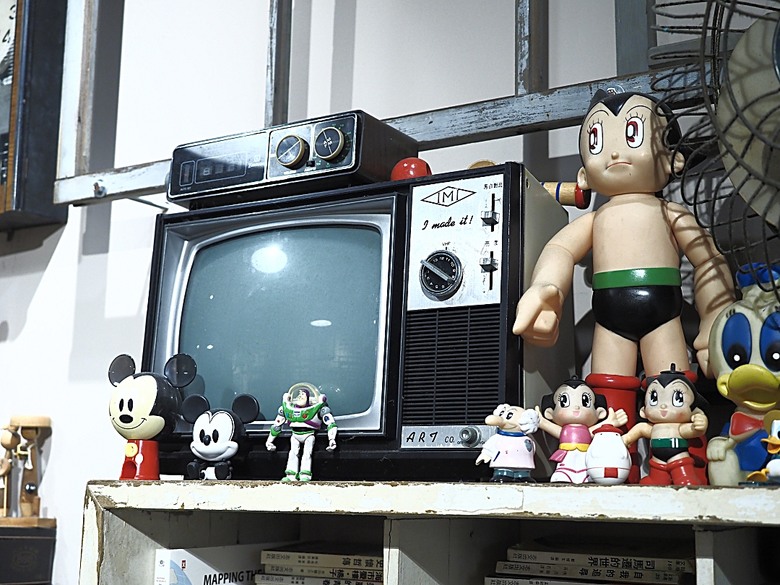

店裡的這面牆附近擺滿了古物,挺有趣的,值得細看

另一邊是客人用餐的空間,以舊鐵窗和門窗框作為裝飾。

這些物品都是老狗這個世代記憶中的生活物件。

進入室內的通道上有好幾幅畫,還有有趣的活動海報。

牆邊的櫃子上都是懷舊小物,像是玩偶、人偶等等…

老狗的老家中也有這個大鐘,先前曾經修復過,可以上發條走動。

後來再次因為內部的發條又生銹卡死而停擺。

是真的停擺,下方的鐘擺不會動了!

現在應該很難見到像這樣的桌上型台秤,也許年輕一點的朋友不知道該怎麼使用。

電唱機,在四、五十年前,家中得有幾兩銀子才買的起這種豪華設備。

照片中的藥材不怎麼特別,但是有看過用來秤藥材的桿秤嗎?

照片中這支秤桿應該是古物了。

小時候,老狗的外公曾經用大桿秤秤剛出生不久的弟弟體重,很難想像吧?

木櫃子與裁縫機,要有點年紀才會見過這種造型的。

照片中的黑白電視機,切換頻道用旋鈕,調整對比和亮度用撥桿,音量用旋鈕。

老狗小時候曾經看了好幾年像這樣的黑白電視,猜測它至少已經60歲了。

電視上面那個方盒子是收意機,年紀可能更大。

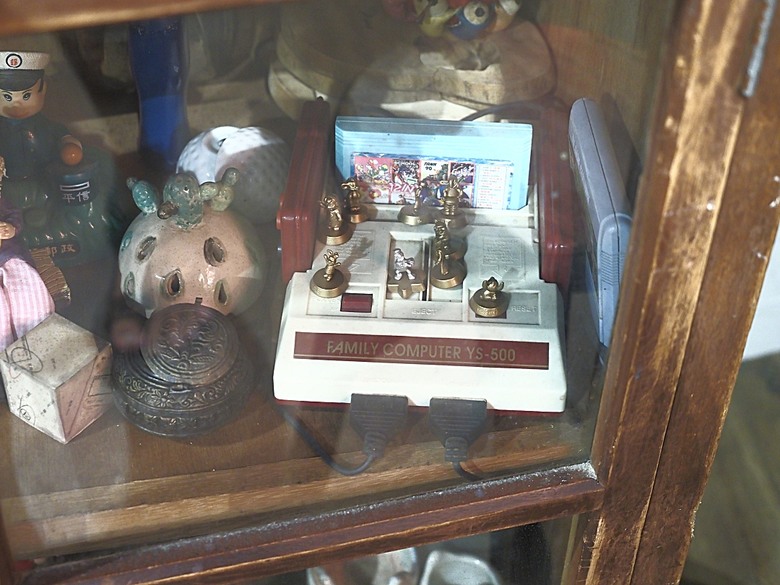

這件玩具是老狗這個世代在青少年時期的最愛。

記得當年紅白機一台要價三、四千元,約當藍領階級半個月薪水。

街上還有卡匣出租店,提供出租卡匣讓人租回家去玩。

如果用買的,一個卡匣只有一種遊戲,賣一千多元。

在一個便當只要30元的年代,玩任天堂紅白機可是高檔享受。

照片中那個黑黑的傢伙是老狗初出社會時的必備工具。

當年接到訊息要找公共電話回撥。

而MOTOROLA在當年可是電信用品大品牌,美國來的,不厲害嗎?

在桌面上有一些文創商品,比較特殊的是右邊的鐵窗…

店裡逛了一圈,有種時光倒流的感覺。

順手錄了一小段這些懷舊古物的影片,有興趣可以看一看下方的影片連結。

✅ 陳悅記祖宅 | 老師府

陳悅記祖宅是大龍峒一帶的另一座國定古蹟,特別之處在於還保留了「石礎」及「木旗竿」,全臺灣僅此一對被保留下來。

簡單談談大龍峒陳家的歷史吧!

陳悅記家族的祖先在福建泉州同安,後世子孫陸續於1780~1800年間渡海來臺。

其中陳遜言因經商得利,於1807(嘉慶12)年興建大厝「公媽廳」於港仔墘,

此即陳悅記祖宅之起源。

因陳遜言長子陳維藻、四子陳維英先後中舉,

而陳維英自1841年起任教篆(教師),日後任教於明志,仰山,學海等書院,

因此被尊稱為「老師」。

陳家科名輩出並致力於文教,造就大龍峒文風鼎盛,

而有「五步一秀,十步一舉」之美譽。

也因此地方人士尊稱陳家人為「老師」,稱其宅為「老師府」。

因陳氏家族於清治時期共出了三位舉人,即陳維藻、陳維英與陳肇興,

按大清律例可獲得科舉獎賞,即高達數人高的「石礎」及「木旗竿」一對,

並可將插著木旗竿的石礎旗竿公開陳列於家宅前埕以彰顯功名。

因此,陳悅記祖宅本有三對此舉人旗竿,如今僅留存一對,也是全臺灣僅存的一對。

走近陳悅記祖宅附近,可以見到外牆圍上鐵皮,

但還是可以見到高出地面甚多的「木旗竿」。

至於圍上鐵皮的原因,就是正在整修當中呀!

走到公媽廳的門口,看到內部整修的樣子,

猜想Google map上的開放參觀時間應該不正確吧!

都在整修了,是要怎麼參觀?

而且老師府還有陳家族人住在裡面,所以決定在外面拍幾張照片就算了!

下面的照片中的是公館廳,外觀上有點像閩南式廟宇,保留相當多細節,

在公館廳南側這棟未在整修範圍,是公媽廳,屬陳家家宅部分。

雖然大門是倘開的,不過這種老宅門口無人看守,還是不要隨意走進去,免得被誤會。

即然老師府看起來像不方便參觀,車都停好了,那就另謀出路吧!

✅ 迪化污水處理廠附設休閒運動公園

因為陳悅記古宅|老師府正整修中,從外部看起來像是未開放自由參觀。但是即然來都來了,那就順便看看附近這一帶有什麼沒造訪過的地方吧!

在老師府的對面是一座從地面看不到內部的公園,不如就走過天橋去看看吧!

位在迪化污水處理廠上方的這座這處公園,該說是個很特別的存在嗎?

很少見到公園在人工建築上方,而且還是在污水處理廠之上。

迪化污水處理廠屬於臺北市政府工務局衛生下水道工程管理,啟用於2006年。

整體面積廣達7.8公頃,位在延平北路四段與淡水河之間。

每天處理500,000立方公尺污水,是全國規模最大的二級污水處理廠。

自營運之後,淡水河的水質從重度污染,漸漸的轉為中、輕度污染。

因為污水處理廠設計時考量污水處理廢氣溢散問題,因而採用半地下化設計理念。

除可避免污水處理時產生臭氣的問題外,上部空間還可以利用。

在污水處理廠落成後,上部空間接續規劃,

而後興建面積達4.6公頃的休閒運動公園,供民眾休憩運動之用。

公園內部有民眾最常利用的兒童遊戲場、互動戲水區、休憩廣場等空間,

還有壘球場、籃球場、網球場…等運動場所,以及陳列公共藝術作品。

對外則興建3座人行陸橋及迪化跨堤景觀平臺,串連淡水河河濱公園與附近社區。

其中的跨堤景觀平臺是欣賞淡水河風光的好地方,視野廣闊、一望無際。

而且還規劃有停車場,解決開車帶小孩或毛孩來玩耍時的停車問題。

這天沒有強烈的陽光,跟著老狗的腳步來逛逛這座特殊的公園吧!

從延平北路的另一側,可以見到公園的地面高出地面好幾層樓,就像是在高台上一樣。

要進公園一定要爬樓梯嗎?

當然不用,停車場在同一個平面,可以下車直接進去。

另外也有無障礙坡道,只是是斜坡,要靠人力推有點累。

樓梯上的巨型彩繪挺有趣的。

另外這一邊是公園的大門,有座定時噴水的噴水池。

旁邊沒拍到的坡道就是停車場出入口,可以把車開到公園所在的平面上。

從對側的延平北路可以走過人行天橋到達公園裡,不用穿越道路。

走過天橋之後,才發現公園裡有這麼多的遊樂設施。

或許是這些遊樂設施在道路平面上看不到,所以知道的人不多,來玩的人也不多。

七月天的午後陰陰的,陽光不強但很悶熱,適合小朋友玩水。

像這樣的簡易親水樂園,應該可以讓小孩子放一下午的電,

小孩晚上好睡一點,大人輕鬆一點…

至於大人呢? 老狗拍照所站位置就是大人休息區。

這裡上有遮蔽物,不會太陽直曬,但就差沒冷氣…

因為不少大人小孩在這裡休息,老狗就不方便拍照了。

想看看休息區是什麼樣子的話,可以看看文末的影片。

另一組遊戲器材,老狗沒走過去多加研究。

看這幾位大小朋友玩的挺高興的…

老狗早就過了蹓小孩的日子,比較有興趣的是淡水河邊的跨堤景觀平臺。

在公園裡遠遠就可以看到景觀造景。

很難想像腳底下踩的竟然是城市污水處理設備,建築量體這麼的大。

往前走個幾步後才發現跨堤景觀平臺的位置更高,還要再往上爬。

這時從天空傳來一陣引擎聲,抬頭一看是立榮的ATR72剛起飛,按時刻表該是往金門的。

很少見到松山機場採用28跑道,也就是由東向西降落與起飛。

可能是因為這幾天有颱風在附近,西南氣流強盛,

所以由原本的10跑道改為28跑道,也就是由西向東起降改為由東向西。

來到了平台上方,果然視野廣闊。

腳下就是環河北路和堤外腳踏車道。

向右可以眺望高速公路橋與重陽橋。

淡水河上也有遊船? 我們在地人大概很少會想到要搭船賞景吧!

遊船上的遊客並不多,不知道是不是包船遊?

話說回來,淡水河的兩旁有著十幾公尺高的堤防,

應該很難像國外大城市,有很美麗的河景。

到了晚上,堤防讓岸邊不繁榮,漆黑一片,缺乏吸引人的夜景可以招徠遊客。

往另一邊,可以看到腳下的環河北路與腳踏車道。

還有在河面上的臺北大橋,

平台上的玻璃地板,旁邊貼著請勿踩踏,或許是下方的天井吧?

下方應該就是道路,不知道為什麼裝這個?

往回走,遠遠的就看到這個金色的大玩偶,萬綠叢中一點金。

仔細看會見到它的身上有一些字,都是帶有鼓勵意思的詞句。

回頭看另一邊,平台上的裝置形成另一幅造景。

看到有家長帶小朋友來玩耍,水池中有隻鴨子。

不知道是不是家中的寵物? 怎麼都不怕人?

旁邊有一間房子,上面有一些造型奇特的管路。

其實這裡是公廁,可能也是污水處理廠的辦公室。

往下走,這金色大玩偶與平台造景形成一幅美麗的景像!

仔細看看玩偶背上的字,都是鼓勵的話語。

來到它的正面,終於看到它的名字:「你的初心是最美的光」。

據說這個裝置藝術品是2020年台北燈節的展品,由藝術家楊士毅創作。

因為展示那年正逢COVID-19疫情剛發生,所以作品上寫了許多激勵的話語。

繼續往回走,又看到另一組親水遊樂設施。

除了遊樂設施外,公園裡還有3座籃球場,遠方還有網球場及壘球場。

回到剛剛走進公園的位置,左邊是跨越延平北路的陸橋,右方是通往公園大門的樓梯。

下方就是公園入口的噴水池,旁邊的車道通往停車場。

這時又見到飛機從頭上飛過,這班也是往金門的A321。

公園入口的裝置藝術。

立在旁邊的公園地圖,可以看到這裡面有好幾項運動設施。

入口正面照,只可惜沒遇上噴水池噴水的時間。

旁邊的坡道是停車場的出入口,上去後和公園是同一個平面。

停車場的費率,乍看之下好像很便宜。

事實上已經調整過了,要看這裡才是正確的。

如果是住在臺北的朋友,不妨像老狗一樣安排個市區半日小旅行。

探訪一些好多年未曾造訪,但又離自己不遠的景點。

在這些景點的附近,或許會有一些新的變化,

一樣會像是出國一樣,令人感到很新鮮。

而且不用花太多錢就可以遠到散心的效果,

再把$$省下來,安排開銷較大的國外旅行。

這樣做,不是很棒嗎?

下次再來走訪圓山站的另一邊,屬於中山區靠近圓山一帶的老建築。

感謝分享&介紹,樓主內容圖文並茂喔

感謝分享&介紹,樓主內容圖文並茂喔