≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

- 陽明海洋文化藝術館(基隆)

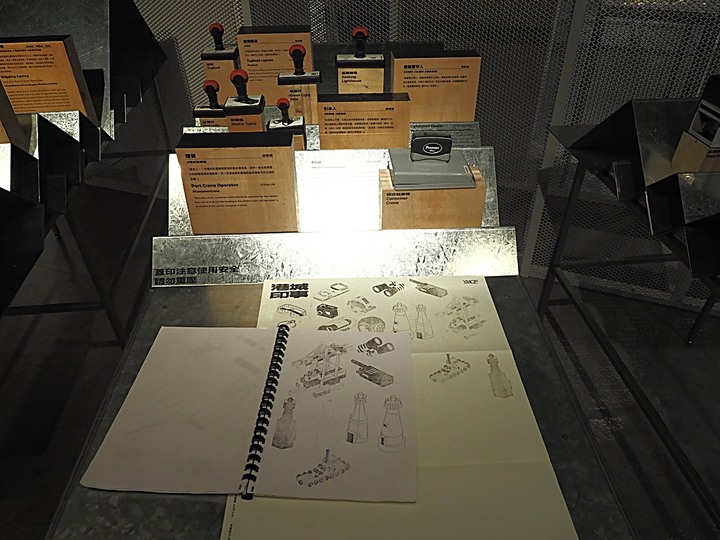

- 特展:港城印事

- 共54顆特展章+5顆常設鋼印+1顆常設館章。

- 門票200元(含:折價劵+茶料餅乾)。

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

想想夏天到了,多雨的基隆擺脫了雨季,而且已經十多年未曾造訪位在火車站外的陽明海洋文化藝術館,

又有這麼多的活動章可以收集,

門票還含了茶點和飲料,想必多了休息的空間。

是該規劃個行程,找個時間去基隆好好逛逛,

順便連同一些好久未曾造訪的景點,再給它複習一遍。

過去幾年的夏天都是去和平島泡海水…

【和平島公園之海水泳池 — COVID-19 疫情二級警戒下,北臺灣少數可下海游泳的好地方】

去年則是走訪剛修好的古蹟…

【基隆要塞司令部 — 近九十年的軍事指揮中心建築,「大基隆歷史場景」中最重要的一部分】

【基隆要塞司令部校官眷舍|基隆要塞司令官邸|沙灣歷史文化園區 — 充滿文青風的大基隆歷史場景】

今年當然要走走不一樣的地方,所以在記憶中尋找了一番,找到了這些地方…

-

白米甕砲台:老狗個人認為是基隆眾多砲台當中風景最棒的一座。因為地勢險要,因此只要在大太陽下奮力登上砲台,立馬享受海天一色的美景。

-

仙洞巖:天然的海蝕洞,內部部分空間極為狹窄。因洞壁上有佛像石雕,故有「小敦煌」的稱號。想要親眼看看臺版佛像石窟的話,可以考處來這裡走走。

-

佛手洞:同樣是海蝕洞,但分支比仙洞巖多,洞高也較高,有人稱之為臺版「土耳其地下城」。內部最值得一看的是由天然岩石節理形成的,在洞頂的大手印。

-

海洋廣場:這裡就是基隆港底端,只要去過基隆的朋友,應該都到過吧! 從老狗到過這裡以來,發現每隔幾年就會變的不一樣。最近幾年似乎又整修過,港灣景觀一樣美麗。

-

基隆1915陽明海洋文化藝術館:一棟於1915年落成的「歷史樣式」建築,長年作為海運事業的辦公處所,中間歷經二戰的烽火,在2004年轉變為以宣傳航海知識為主軸的文化展館。有互動裝置,也有定時導覽,還有餐廳以及港景咖啡廳,適合有小朋友的家庭闔家光臨,長知識、看海景、喝咖啡、一次一地搞定。

-

基隆火車站舊月台與北號誌樓:一段歷史的殘跡,紀錄著曾經繁忙的車站過往。

-

見書店:頗具文青風的獨立書店,週末24小時開門營業。這裡可以叫杯飲料,坐下來看看書休息,等一下再上路。

-

STARBUCKS 星巴克 (義14門市):星巴克較早期營運的老屋門市,外觀保留巴洛克風格的繁複裝飾,內部則是完全現代化的咖啡館門市。客人很多,適合外帶到附近的麗都蝶客花園去賞港景,喝咖啡。

-

麗都蝶客花園:東岸旅客中心的頂樓平台,基隆港旁最美空中花園,欣賞基隆港海景的好所在。現在到7月20日前有AR虛擬實境「與鯨鯊共游」活動,假日還有手作小物市集。

-

合家鐵板燒:地點位在基隆市區裡,信二停車場附近,方便填飽肚子的簡單餐廳。至於菜色好不好吃就看個人口味了。老狗個人是覺得份量、口味都還可以接受。

在Google map上作出路徑給各位參考!

早上出門,繞一圈結束後正好天黑,想回家休息也好!

有體力,喜歡逛夜市的朋友,就繼續接著去廟口夜市,也不錯!

各位好朋友們就參考參考吧……

以下進入主題…

⛰ 白米甕砲台

白米甕砲台是日本領有臺灣後在基隆週邊新建的砲臺之一。始建於1900(明治33)年,完工於1902(明治35)年。

為明治時期因應日俄戰爭整備需求,由陸軍築城部本部,重新設計興建而成的海岸型堡壘。

日軍設計砲台的概念與清治時期完全不同,應該是和設計時火砲的射程有關。

清治時期的砲台,砲口幾乎全都朝向基隆港內,等敵人入港後再攻擊。

而日治時期的砲台,砲台則幾乎全都朝向基隆港外,只要敵人一靠近港口就攻擊。

所以白米甕砲台配合地形,排出全臺灣古砲台唯一的一組配置。

就是指揮所、四個砲座、觀測台,由東向西一字排開,全部面對外海。

又因為地勢高凸,因此有絕佳的展望景觀。

向東可以遠眺基隆嶼,向西則可以遠眺野柳岬。

整座砲台的原始範圍相當大。

但在1957年撤銷基隆要塞後,白米甕砲台撤除駐軍,空間縮小。

1985年,白米甕砲台被內政部指定為三級古蹟。

2008年由基隆市政府重新公告為市定古蹟,

之後併入原於2004年公告的歷史建築「白米甕砲台附屬遺跡」。

老狗在2013及2014年曾經到訪過這裡2次,全都在夏天造訪。

天氣夠好的話,可以看到棉花嶼與花瓶嶼。

在2020年7月至2021年3月之間,

基隆市文化局在「大基隆歷史場景再現整合計畫」的專案經費支援下進行修復再利用工程。

因此這次造訪可以見到不少上次未見到或未留意的軍事遺跡。

包括在東側的鐵堡、西側的射擊指揮所,以及下方整修為遊客服務中心的庫房,還有廁圊。

這次儘可能的走了整座砲台一大圈,雖然算是舊地重遊,但因為經過修復,

有些以前沒看到或沒注意到的設施在這次重遊中發現,也算的上是新收穫。

有興趣欣賞海天一色美景的朋友,就一起來跟著走走看看吧!

在白米甕砲台週邊有好幾處小型停車場。

如果像老狗是早上就報到的話,可以直接停到上方砲台旁,省去步行坡道的時間。

一下車,旁邊就是砲台,還可見到巨大的「三支香」,,聽到發電機的「嗡嗡嗡」。

從上一張照片的水泥路往內走,低頭見到這個指示牌。

原來在地上還有玄機,整修前根本不會發現。

走進砲座裡,向西「三支香」的方向望去,高高的水泥結構物就是觀測所。

像照片中這樣的砲座共有4座,在日治時期設置安式8吋加農砲,射程達8,800公尺。

可以看到在砲前胸牆上有凹處,即戰時儲彈所。

站在西側第一砲座與第二砲座間的胸牆上,可以清楚的看到觀測所。

往另一邊則可以看到另外三座砲座,還有看不見,被植物擋住的射擊指揮所。

在砲台的下方就是北臺灣重要動力來源之一—協和發電廠,1977年開始商轉。

因為年代久遠,台電打算汰換重油機組,改為燃氣發電。

因而在這一、二兩衍生出「四接」爭議…

觀測所外觀,頗不起眼。但百年前就有這樣厚實的混凝土建築,說真的不簡單。

從觀測所內向外看,還真的只能看到海平面而已。

當年興建砲臺時應該還不需要考慮空中武力。

轉個方向可以看到基隆嶼。從砲台到基隆嶼直線距離5,500公尺左右,還在加農砲射程內。

後方還有棉花嶼與花瓶嶼,但是空氣沒那麼清澈,看不到。

觀測所內部相當結實,那堵牆厚的嚇人。

放在地上的說明牌。如果能放高一點應該比較好!

觀測所內容空間不大,有另一個門在背海側。在這裡可以見到砲台全景與基隆嶼。

旁邊有階梯通往一扇神秘的門…

從側面繞上去可以看到在「大基隆歷史場景再現整合計畫」整修復舊而來的鐵堡。

類似的結構在西嶼西堡壘有見過。

可以看一看老狗去年底造訪西嶼西堡壘的分享文中的照片,是不是長的一模一樣?

西嶼彈藥本庫、西堡壘、西嶼東臺、東堡壘、外垵餌砲 — 西嶼之軍事文化地景 — 2022冬遊澎湖遊記 第三部

站在鐵堡外可以一次看清4座砲座的樣子。

至於兵員的生活空間,當然是位在背海面。

目前還可以見到廁圊、庫房等建築物。

往另一個方向移動,走在胸牆上可以看清楚砲座的結部。

往另一邊看則是無垠海景。

夏天來這裡就是享受海天一色,如果冬天的話就…

往回看,風景很漂亮! 協和發電廠那「三支香」已經成了基隆地標。

遠看可以見到野柳地岬,凸出的陸連島。

走到另一邊的涼亭旁,旁邊的樓梯通往射擊指揮所。

之前來訪時,階梯就已經存在,只是破損嚴重,也沒有指標說樓梯上面有什麼。

這回多了這面說明牌和地上的指標,所以決定花點力氣踏上這百階。

這階梯還真的不是普通的高,而且踏的面不大,上下要小心。

不過走個幾十階之後的風景又更好了!

在爬階梯的半途會遇上大樹公,就當作半路休息吧!

大樹公的說明。

爬到階梯頂端,就見到照片中的這個小平台。

原來昔日的射擊指揮所連個遮蔽物都沒有,可能是怕人造建築太過醒目,容易變成靶吧?

小平台的後方是條戰壕,當有敵軍來襲時,人可以躲在裡面。

射擊指揮所標高103公尺,視野又更好了!下方的協和發電廠可以看的一清二楚。

遠望基隆嶼更是無敵海景。

天氣實在很熱。簡單看過指揮所後,要順著來時路往下走。

這實在太陡了吧?

下這麼陡的階梯可是很耗體力的。半路休息一下,看看風景!

遠方的野柳岬。

翡翠灣旁的度假飯店與高樓豪宅?(喜凱亞渡假村)

當然一定有基隆嶼。

基隆嶼上的燈塔,好像變色了?

基隆嶼上的碼頭。有機會應該搭船去走走的!

逛了一圈大約40分鐘,該往下一站移動了!

位在砲台旁的公廁,原來也是文化資產。

這是日治時期的小廁圊改建而來,當年軍人解放的地方。

另外還有一所廁圊,在更下方。

砲台旁的籃球場,在昔日應該是軍人活動的空間。

在砲台下方設有彈藥庫,現在鐵門關著。

另一面就是基隆港內的碼頭,可以看到好多部橋式起重機。

還見到好久不見的臺馬之星。只是怎麼會在這裡呀?

往下走就會見到這座由庫房整修而來的遊客中心。

有紀念章,當然要收集了!

旁邊有麥克風,是因為遇上11時的定時導覽。

因為後面還有行程,所以簡單逛逛遊客中心內部的展示就先行離開。

這面是白米甕砲台年表,以及建築物「們」的介紹。

然後是砲台興建的起因解說。

最主要的原因還是日本在1900年左右,已經預測到與俄國難免一戰。

因此興建這座砲台以為戰備之用。

當時的日軍為了保衛基隆,而計畫在基隆一帶興建許多新式砲台。

然後是白米甕砲台的平面圖,從這裡就可以知道以前佔地多大。

然後是當年的火砲介紹,還有指揮所介紹。

以及國府接收後,因為武器的精進,防衛觀念的改變,最後放棄這座砲台。

旁邊的石牆是模擬砲台建築牆面。

走出砲台,看到放在外面的這個看板,才知道原來有導覽。

只是日正當中的時間點逛砲台,實在太狠了…

白米甕砲台的位置,在Google Map上應該很容易找到它。

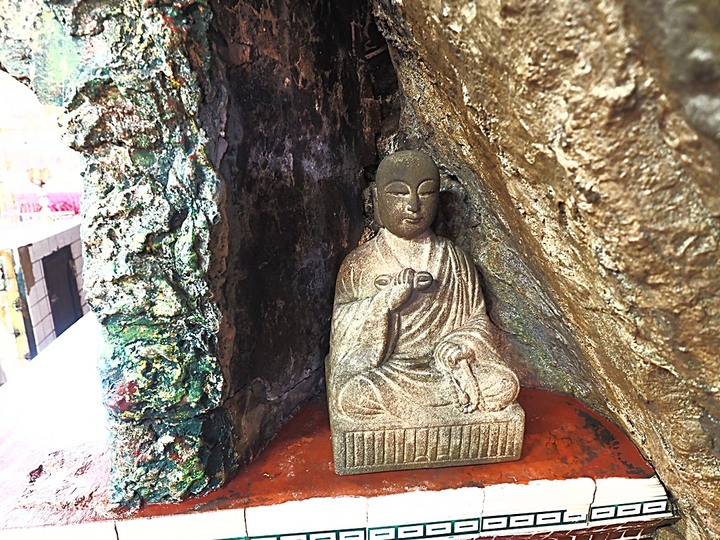

🏡 仙洞巖

仙洞巖實為海蝕洞穴,經海水經年累月侵蝕所形成。據說在清同治年間在此地築佛寺,因而自清治時期即是知名景點。

洞裡有著許多文人雅士的石刻留字,當然也不乏各個年代的遊人塗鴉。

另外在洞壁上還有1970年代的石雕佛像作品,因此而有「小敦煌」的別稱。

內部分為左洞及右洞,右洞是一般信眾參拜路線,分為下座、中座與上座。

下座位於入口,祀奉蓮臺彌勒佛。中座祀奉觀世音菩薩,旁為左洞入口。

上座位於右洞最底端,祀奉三寶佛。

左洞相當狹窄,老狗因為身背大背包,再加上身形巨大,要進入時只能手腳並用爬行而入。

洞內祭祀日本七福神中的弁財天神。

如果造訪的話,整座仙洞巖應該在半小時內可以參觀或參拜完畢。

有興趣造訪的朋友,可以先看看以下的內容「預習」,找時間再安排造訪。

仙洞巖臨中山四路的山門,看起來就像一般佛寺。

走進山門後,看到左手邊有這2座,像是神龕,不知道實質上是做何用途。

再往上走個幾階樓梯,可以到達入口平台。

在洞口一側的說明牌,應該是基隆市文化局所立。

仙洞巖已經在2006年由基隆市政府公告為「文化景觀」當中的「宗教景觀」。。

站在洞門口往內看,可以見到下座的蓮臺彌勒佛。

走進洞裡後,廟方人員要求不要對佛像拍照,所以這裡的圖片就避開了祀奉中的佛像。

下座兩側陪祀的神龕下方,有著現在已經很少見的磁磚彩繪。

- 忠義參天、蘇武牧羊

- 岳母教忠、鹿乳奉親

洞壁上有許多文字石刻,是各個年代雅士文人提字。

像這裡的「別有天地」,是日治時期傳統漢詩人洪以南於1905(明治38)年所提。

還有這裡的「海外洞天」題字,題於1874(同治13)年,由分巡台澎督學使者夏獻綸所題。

下方有「張士瑜遊仙洞」記,由張士瑜於1887(光緒13)年所題。

左下方的「三十三天天外天」石刻,則是署名「夢龍山人」於1900(明治33)年左右所題。

「仙洞」題字則是1886(光緒12)年由三水梁純夫書。

另一側的「葉文瀾遊仙洞」記,為1876(光緒2)年所留。

在中座前可見此尊石刻,往左即是左洞。

有面說明牌說此洞最多只容10人。

剛見到這面字牌時,不解其意。

開始往內走後,才知道是怎麼一回事。

原來這座洞穴相當狹窄,前段只能容1人側身而過。

很妙的是洞旁竟然還有前人刻字。

不過字跡不像之前見到的那麼整齊,應該只是隨手所刻,亦無意義。

往洞內移動,更是狹窄。老狗身上背著相機包,只能拿下來用手提。

到後段,兩側上方洞壁幾乎連接在一起,只能彎下腰來行走。

以老狗的身高,手腳並用比較方便…

老婆背上沒有大背包,回頭幫老狗拍的照片。

這時已是蹲行,再往後就手腳並用了…

至於相機鏡頭包? 先丟給老婆拖進洞裡。

再往後走稍寬一點,不少遊客在等老狗走進來後再出去…

走到洞底豁然開朗。

洞頂的岩石有破裂面,但兩邊洞側則可以見到很明顯的水平線,就是海水侵蝕的痕跡。

洞壁上除了有侵蝕的痕跡外,還有許多刻字。

顯然自古以來,在岩石上刻字是人類的習慣。

史前人類不也是在洞穴內刻字嗎…

洞底有座由人工搭建的神龕。

裡面供奉的據說是日治時期的主神—日本七福神中的弁財天神(江ノ島弁財天)。

(另書為辯才天神,為日本七福神中唯一的女神,象徵口才、音樂與財富的女神)。

神龕旁的石壁與洞的底部都有許多刻字。

刻的是什麼,實在看不懂。

從洞底往回看,兩側都刻滿了字…

至於這岩石是什麼種類?猜測是砂岩才這麼好刻。

但是洞上方的可就不是砂岩了…

在神龕的前面有塊大石,應該是原本就在這裡的。

洞那麼小,不可能從外面搬進來。

建神龕的人應該是看準了這塊大石的位置,才把神龕蓋在後面。

讓這塊大石成為天然的供桌。

不過供桌有刻字,應該是絕無僅有。

牆上竟然因為長期的光照而長出植物來。

很顯然的,從上方滲入洞內的水順便把苔蘚植物的孢子帶進洞裡來。

在人工光線的照射下才會長出植物來。

在洞裡待了一小段時間,隨著人潮往外走。

如果外面正好有人走進來,那兩個人是不可能在洞裡交會的。

走回右洞,見到一大面功待碑。

看到角落放置的雕刻品,是石雕或木雕沒能仔細看。

往右洞裡面前行,會見到洞壁上有不少大型石雕佛像。

洞底就是上座蓮臺三寶佛(釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師琉璃光佛)

而洞壁的石刻則是1970年代基隆市石雕家李榮坤費時3年作品。

包括有普賢、文殊、地藏王菩薩及觀世音4大菩薩。

這些石雕神像前沒有香爐,表示並不是祀奉中的神像。

當作是藝術品來看待應該不會錯。

這些石雕讓仙洞巖擁有台版「小敦煌」的稱號。

認真說起來,佛像刻的挺精緻的。

放在另一處洞壁內的是小尊的日本式石觀音。

分別為基隆西國三十三所靈場第九番及第十番。

照片中右側是第九番的不空羂索觀世音菩薩,左側是第十番的千手觀音。

另一處看到這一尊,不知是何方神明的石雕像。

走出洞外快離開前,看到洞外的山壁上同樣也有海水侵蝕的水平線遺跡。

走到馬路對面,看一看仙洞巖上方的小山頭。

可以說是突然高起的小山丘。

據說前面的平地是填海而來,日治時期的仙洞巖是直接面臨海邊的。

仙洞巖的位置。從地圖上可以看出,洞前應該是人工海岸。

🌄 佛手洞

佛手洞與仙洞巖相鄰,二者相隔原本只有步行3分鐘路程。不過因為入口處有落石,因此目前只能從出口進入參觀。

佛手洞實質上也是海蝕洞,但比起仙洞巖來的大上不少。

洞穴高度也比仙洞巖來的高,不需要像仙洞巖的左洞一樣,手腳併用爬行。

洞穴內部四通八達如同蜘蛛網,在洞裡行走就像是在走迷宮一樣。

還好範圍不大,不致於迷路走不出去。

洞中相當潮溼,而且有多處因為人造光源的照射而長出蕨類植物,令人感到十分神奇。

但最為令人讚嘆的,應該還是因岩石節理所形成的「大手掌」,天然形成的紋路難得一見。

想逛逛台版迷你地下城的話,就請繼續往下看!

照片中這裡是從前的入口,現在因為上方落石而封閉。

但還是可以經過洞裡走到這裡來。

現在要走進佛手洞,必須從原本的出口往回走。

原來的入口在仙洞巖旁,走個30秒就能入洞。

現在得小小的走個幾分鐘才可以繞到出口。

佛手洞的指標相當明顯,挺好找的!

走到巷口又有另一面指示牌,從小巷走進去就對了。

地面上有這樣的指標,就是洞裡佛手,加上洞穴的造型。

走個幾步路,遇到這位。

欲從此處過,留下罐罐來…可是老狗不知您鎮守在這裡,網開一面下次吧!

繞過貓大王後,看到了洞口。這是要怎麼進去呀?

其實是旁邊這個啦! 這裡是佛手洞的出口,現在要從這裡走進去。

牆上有指標在。

走進洞裡,發現洞裡的高度頗高。

看起來像是兩塊巨大砂岩被擠壓在一起,

之後因為海水的侵蝕作用而把下方質地較不緊密的部分「掏」出一個洞來。

剛剛誤以為是洞口的地方相當狹窄,但是內部被海水「掏」空成為巨大的大洞。

洞上方的巨石和兩側的石壁,可以看出材質上是有差異的。

頂部的岩石質地感覺較緻密,才能撐的住上方的岩石。

不過洞裡有多處滴水,因此相當潮溼。

可能是這些蕨類的孢子被水從上方帶下來,在洞裡的長期人工光源照射下而長出植物個體。

在洞裡有著許多分支,某些分支和外界有相通之處。

也有像照片相當狹窄,僅容一人側身穿過的地方。

這一段的洞壁被海水切割的如此平整,令人誤以為是人工開鑿的。

這裡因為有光源,長出了不少蕨類植物。

再往內較為寬廣,抬頭一看會見到頭頂上有著特殊的岩石節理。

這岩石呈現一節一節的,像是什麼?

轉個90度,像不像人類的左手掌?

很神奇的自然現象,而這就是「佛手洞」被命名的由來。

老狗請老婆幫忙拍張和佛手「Give me five!」的照片。

這個角度很像人的手吧!

其實是這個位置的岩石節理,除了正好平行分布外,又因為侵蝕造成的破碎作用而形成一節一節的輪廓,因而被穿鑿附會為「佛手」。

再轉個180度就不太像手掌了…

洞裡的部分空間看來像是被人工加工過。除了牆上有刻字外,還有位置對稱的洞。

推測可能架上木條,舖上木板當作層板。

也許有人就住在裡面也不一定。

洞壁上有一個個的凹洞,不知道是天然生成還是人工挖出來的?

某些洞壁可以看到直立的岩石節理。

這條分支的左右側就很像是人工築的牆,但事實上應該是海水侵蝕生成。

洞壁為這麼直,猜測是兩塊巨石因為擠壓而合在一起。

日後海水把下方結構較鬆散處侵蝕後,而形成像這樣的海蝕洞。

至於旁邊的凹洞,看起來像人工挖出來的。

這個分支比較窄,只容一人穿過。

洞裡的分支有好幾處,就像是螞蟻窩一樣。

還好並沒有多到足以迷路的程度。

不少位置的上方都可以見到不同輪廓的岩石節理。

不小心從原本的入口處走出來了!

原來,景點的說明牌設在這裡,現在因為入口封閉,已經長滿青苔。

還是往回朝走進來的「出口」走出去吧!

佛手洞的位置離仙洞巖不遠,走個幾分鐘就到了,可以一併造訪。

🍳 合家鐵板燒

離開佛手洞,後面的景點全在基隆市區裡,因此開車進市區。但是東岸停車場很早就滿了,於是把車停到信二停車場。

走出停車場大門,轉個彎就見到這家。

心想簡單吃個午餐,於是就走進去試試看了!

基本上,出餐速度、口味和份量都還可以接受,所以一併放在這篇分享文裡。

我們點的是雙人套餐($620),鐵板燒會見到的高麗菜和豆芽是一定有的。

主菜有海鮮雜燴、沙朗牛排與乾煎雞腿,口味上都算是還可以。

附湯是味噌湯、飲料是紅茶,都是自取吃到飽。白飯則是附上2碗。

如果下次再訪,應該會單點套餐,因為價格差不多。

- 豆芽、高麗菜

- 蟹肉、蝦仁、花枝、蚵

- 沙朗牛排

- 雞腿

- 附湯、紅茶、白飯

合家鐵板燒的位置,就在信二停車場附近。

🏝 海洋廣場

我們吃飽後,步行到陽明海洋文化藝術館前,一定會路過海洋廣場。這天太陽很大,晴空萬里,當然也是拍海洋廣場港景的好時機。

在這個角度曾經出一艘郵輪停了好幾年,現在消失了,反而覺得怪怪的…

轉個角度,基隆港全景可以這樣收入眼底。

太陽很大,只能在這個遮蔽物下行走。在大太陽下走路真的太熱了!

海洋廣場對面的老建築—林開郡洋樓。

每次經過這裡總是會想拍個幾張照片,因為不知道會不會那一天就不見了。

歲月的洗禮,讓洋樓建築精緻的泥塑一一崩壞。

一樓走廊的愛奧尼柱,頂部的渦卷都已經掉落了。

老屋原本面對的是旭川,但是現在面臨的是高架道路,景觀全無,相當可惜。

海洋廣場的位置,應該不用說明太多了吧!

🚢 基隆1915陽明海洋文化藝術館

這棟建築物的前身為日治時期「日本郵船─基隆出張所」。由總督府民政部土木局的森山松之助技師和井手薰技師所設計。

於1913(大正2)年11月起造,1915(大正4)年5月落成。

二戰期間曾遭受盟軍轟炸,因而損失了位在角落的圓塔,屋頂也部分受損。

二戰後由招商局接收成為招商局基隆分局,

於1946年(民國35)年整修,拆除圓塔,整修屋頂。

1972年,陽明海運公司成立,這棟建築成為陽明海運公司基隆分公司。

1974年增建三樓,成為現在所見大致上的外觀。

2004年,陽明海運公司將這棟建物修繕後命名為「陽明海洋文化藝術館」,並於12月28日開館啟用。

之後曾經多年在兒童節前後辦理「童話藝術節」活動,

老狗也因此帶了家中的小朋友,在2006年、2008年、2009年來這裡參加活動及玩耍。

轉眼間十多年過去,家中的小朋友也已經成年,不再需要帶他們來這裡玩耍了。

所以這回就只有老狗為了一大堆活動紀念章來到這裡,順便把老婆一起拖來喝茶看海景。

14年過去,館內的展品當然早就不一樣了,互動式的展區變多。

更適合在炎炎夏日帶小朋友來長知識,大人可以在四樓喝紅茶、咖啡、看海景、吹冷氣。

家中如果有小孩的朋友,不妨跟著老狗的相機鏡頭,

一起來看看這座在百年老建築裡,以航海知識為主軸的博物館吧!

頂著大太陽走過海洋廣場,看到這群人很聰明的撐著傘…

就想著剛剛下車為什麼沒隨手拿傘…

眼前就是陽明海洋文化藝術館,只是還要走過這一大片廣場。

晴空萬里下在這裡步行,真是練身體呀!

這棟長形的建築物,好像就是從前的基隆市公車總站。

N年前還曾經在這裡等公車,跑公務。

好像在幾年前改造成為現今的玻璃屋模樣。

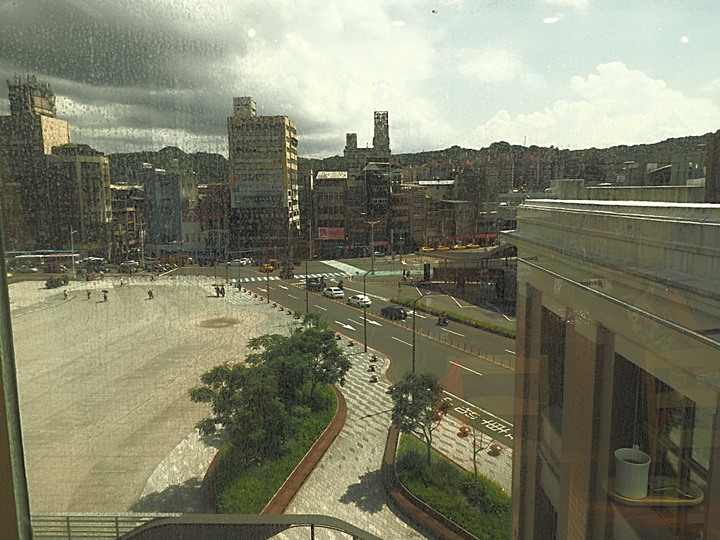

轉個頭看到這2棟建築,前面是新的國光客運發車站。

後面應該是改建後的第四代基隆火車站建築物。

等會兒回程時走過去看看吧!

走到現在的陽明海洋文化藝術館大門,增建的部分還是同樣的輪廓。

不過換上新的大型海報,是內部展覽的縮影。

大門面對的是基隆港,是1958年改建後的結果。

在陽明海洋文化藝術館旁邊的是另一棟歷史建築,日治時期的「基隆港合同廳舍」。。

國府接收後成為基隆關與港務局,現今的港務分公司辦公室。

走進大門後,先在櫃台買票。現在的票價也改用螢幕顯示。

雖然票價顯示非常數位化,但在對面卻是傳統的保險金庫。

一個是智慧化的象徵(方便隨時調整票價)…

另一個又是傳統的見證,這對比衝擊可真是大。

售票處旁是陽明海洋文化藝術館館舍的簡介,有興趣可以看一看。

一樓目前出租給餐廳使用。早知道有這家餐廳,我們就在這裡吃午餐就好了…

除了餐點外,還有很多麵包。

買了陽明海洋文化藝術館的門票,買250元麵包可以折50元。

在另一邊大門旁有艘古戰艦模型,看了一下銘牌是「勝利號」,現存最古老的戰艦。

從餐廳這一側的大門走出來。這裡是這棟建築物原始的大門,上方原有圓塔。

臨街面設有走廊,對多雨的基隆來說非常重要。

現在這棟建築物共有4層樓,作為展區的是2與3樓,4樓則是商店與咖啡廳。

憑門票可以在4樓兌換紅茶與小點心一份,坐在窗邊吹冷氣、賞港景。

從展示廳的建築物原型模型可以看出來,4樓是後來增建的。

由於想先看看門票可以換到什麼,於是我們搭著電梯來到4樓。

話說回來,這種老建築怎會有電梯? 它外掛在1958年改建的大門外的增建物裡面。

4樓是紀念品店與休息座位區,有著許多座位給參觀者休息用。

另一邊是臨港的座位。因為玻璃窗外面貼著大海報,所以拍起照來變成這個樣子…

換到沒有海報的方向,來一張正常點的…

廣場上那群人竟然還在那兒???

他們是已故朱銘大師的作品—人間系列—紳士。

簡單看過4樓的紀念品店後,往下來到3樓。

這裡的展出內容,就是介紹貨運船及船上的工作人員。

有影片介紹船上工作人員的生活。

也有圖卡介紹各種不同職位、職務的工作人員。

然後,主要就是這些大型海報,介紹船長、大副、二副、三副、輪機長、大管輪、二管輪、三管輪、水手、廚師,以及資格最難取得的引水人,據統計全臺灣不滿百人。

- 船長

- 大副

- 二副

- 三副

- 輪機長

- 大管輪

- 二管輪

- 幹練水手

- 廚師

- 引水人

另外就是介紹船隻航行中會用到的一些小型儀器、裝備。

如果有興趣的話,還是走一趟陽明海洋文化藝術館參觀吧!

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

3樓另一區是特展區,展出的是老狗最愛收集的紀念章。

據說這些章是從歷次活動中集合起來的,但看起來不太像呀!

紀念章的圖像都是船舶航行用的到的小工具「們」,總數量相當多。

這些章是驅使老狗造訪的主要動力。

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

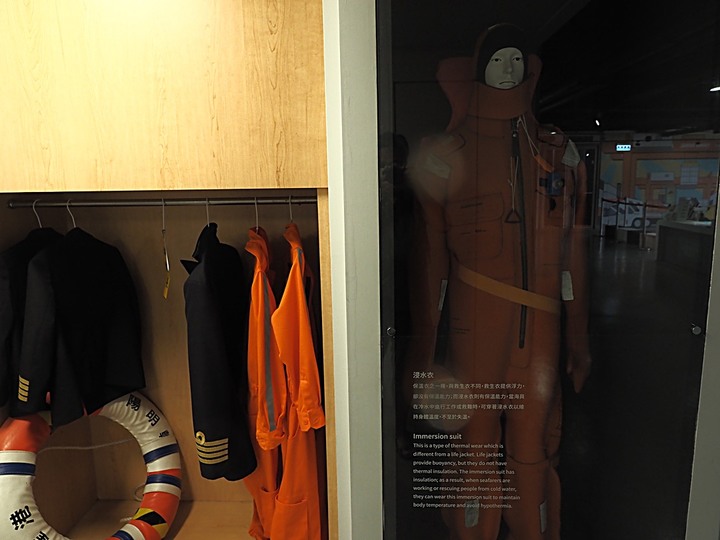

另一處空間是模擬的船舶駕駛台。

旁邊陳列船員制服,以及修船時需要船著的浸水衣。

通往二樓的牆上,掛著這些船隻模型。

二樓的空間展示的內容主題較多,包括港灣設施、船舶與展館建築本身。

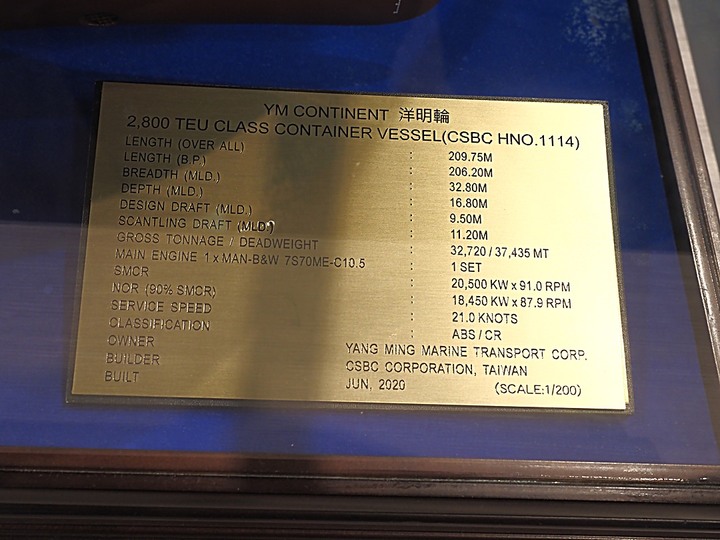

大型貨櫃船模型,這部模型是洋明輪。

洋明輪簡介,這是艘2020年的新船,為全貨櫃輪。

在入口旁的是信號燈燈架。

這個空間介紹的是招商局的歷史,也就是陽明海運公司的前身。

旁邊放了一些招商局時代留下來的文物,像是鋼印、年報、旗幟、印章等。

- 鋼印、年報

- 旗幟、印章

- 刊物

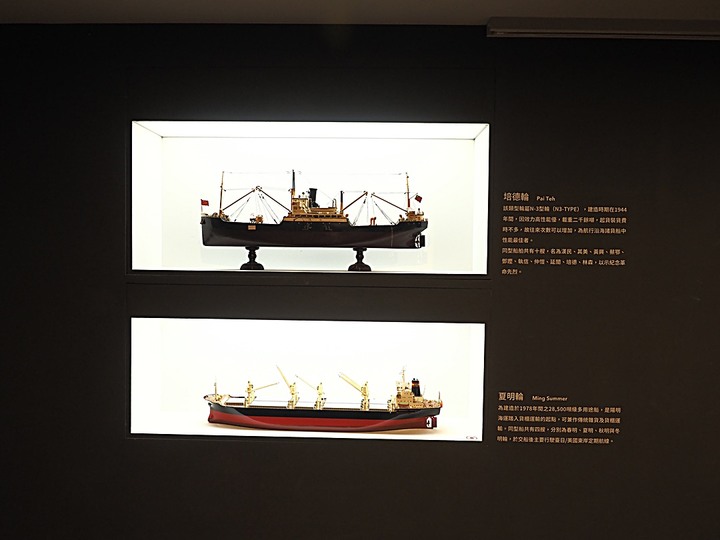

以及招商局時期,有紀念性的船舶模型。

還有現今作為文化展館的這棟建築原始樣貌模型。

其實原本的樣子因為有著歐式屋頂及圓塔,相當有歐洲風格,不像現在那麼單調。

旁邊展示的是車鍾。車鍾又稱傳令鍾,是輪船和潛艇上,艦橋與輪機艙(英語:Engine room)之間發出與接收船舶前進倒退指令的操縱設備。

這面牆是從招商局時代到陽明海運公司時代的公司發展變革年表,

對照現在所在的這棟建築物的大事。

昔日使用的舊器材展示。

還有救難艇。

昔日商船模型展示。

然後是航行模擬情境展示。

這些符號應該很常見到吧?

除了3樓的紀念章外,在2~3樓展區中還有好幾顆鋼印,以及文化館本身的紀念章。

難得來一次,當然一併收集。

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

展覽看完了,回到4樓去休息一下,看看海景。

老婆拿著老狗的門票,換了紅茶和點心…

那為什麼她沒有門票?因為教師憑證可免費參觀,當然沒有門票啦…

不過等到老狗看完展覽,紅茶只剩茶杯,點心只剩空袋…

拍個紀念照吧!

這裡的紀念品挺有趣的。如果是端午節前造訪的話,買這個回家挺應景的!

如果太小不夠看,還有大的…

參觀完畢也休息夠了,往陽明海洋藝術文化館的臨街面移動。

站在對街已經看不太出來,這是棟已經有百年歷史的老房子。

站在對街轉角處往建築本身看,總覺得少了個什麼。

轉角的位置應該有圓形尖塔,才不會覺得少了什麼的感覺,是吧?

只是資料不足,應該是蓋不回來了。

陽明海洋文化藝術館的位置。如果外地朋友真想來參觀,搭火車會是最方便的交通工具。

🏫🚂 基隆火車站舊月台、北號誌樓、基隆市旅遊服務中心

位在陽明海洋文化藝術館對面的是基隆市旅遊服務中心。天氣熱,當然是走到裡面去取免費的飲用水,順便蓋紀念章了!

走出旅服中心一看,怎麼就是昔日的基隆火車站第一月台?

這一帶的地景變成現在這個樣子,和從前到訪時的景觀幾乎完全連不起來。

從前搭火車來基隆,就是在第一月台下車呀!

第一月台後方那棟二層樓建築就是基隆站北號誌樓(第二號誌樓),

興建於1931(昭和6)年,二戰期間應該亦有受損。

根據台鐵紀錄,應為1951(民國40)年修復。

基隆火車站曾有多達5座號誌樓,目前僅餘南、北號誌樓,其餘皆已拆除。

在火車站外的立體造景,後方的建築物就是舊基隆火車站。

昔日的軌道區加蓋了這座弧型屋頂,變成現今火車站的一部分。

至於這棟方塊型建築,應該就是第四代基隆火車站

📖 見書店

離開陽明海洋文化藝術館,繞經基隆火車站外往回走,必須經過東岸商場。在東岸商場地下停車場入口旁發現這家小小的書店,店面的樣子看起來頗有文青風。

於是決定繞進去逛逛!

(其實是天氣太熱,進去吹吹冷氣啦…

)

)

見書店空間不大,但沒想到裡面還有夾層。

二樓是可以坐下喝咖啡,看店裡的舊書的地方。

所以這裡放了好多可以自由取閱的書籍。

一樓則是新書的販售空間。當然也可以坐下來點杯飲料休息一下。

現今獨立書店經營不易,必須要靠這樣複合式經營,才能在這種人來人往的鬧區生存下去。

店裡的大型拼貼裝飾。

以及很別緻的植物裝飾。

一樓天花板下方應該是花架,現在的植物裝飾似乎簡單了點。

不過整體的裝潢還是頗具文青風。

見書店的位置,就藏在東岸商場的一隅,相當低調。

路過不小心可能就錯過了

見書店的位置。如果到基隆去玩耍的話,可以去小小逛一下,體驗一下文青風書店。

☕ STARBUCKS 星巴克 (義14門市)

我們往東岸走過來,除了要回來取車之外,另一個重點就是這裡。星巴克近年來在臺灣經營不少老屋門市。

在基隆市區的義14門市算是比較早開始經營的。

其實已經不止一次造訪這家門市,只是每次來訪都遇上陰雨天,很難好好拍張外觀照。

沒辦法,雨都嗎!

這棟老屋的正立面泥塑裝飾比較精彩,側面相對單調許多。

內部當然就是一般星克巴門市的標準裝潢。

因為老婆喜歡星巴克咖啡,所以讓她去排隊。

老狗爬上樓去找位子坐。

一爬上樓梯就看到這個—八角窗,大概只有日治時期的建築才會有的。

二樓內部全滿,裝潢已經現代化。

繼續往三樓移動,又看到另一扇八角窗。

三樓內部,同樣現代化裝潢,同樣沒位子。

於是只得下樓,把咖啡外帶到附近喝吧!

星巴克義14門市的位置,就在基隆市政府對面!

🛳 麗都蝶客花園

這裡就是東岸旅客中心的頂樓平台,上面有座很漂亮的花園。當然更是欣賞基隆港海景的好位置。

至於要怎麼上去頂樓平台,先找到藏壽司就對了。

在藏壽司旁的搭電梯就可以上去頂樓平台。

電梯旁有大海報,告訴我們現在這裡有現在有AR虛擬實境「與鯨鯊共游」。

地面上也有箭頭指示。反正跟著人潮走就不會錯。

搭電梯上樓後,眼前見到的第一幕就是無敵港景。

位置夠高,又是水岸第一排,是這裡最大的優勢。

老婆找到了QR code忙著下載APP。

不過可能下載的人統統聚集在這裡,所以要等一段時間才能下載完成。

至於老狗的手機? 在這裡不管用,就算下載了APP可能也跑不動吧?

如果想要玩AR虛擬實境「與鯨鯊共游」的話,可以參考這篇FB貼文。

在到達麗都蝶客花園前就下車好APP。..

我們在這裡花了不少時間等APP下載完成。

利用等APP下載的時間四處拍拍港景。

旅服中心頂樓的景觀很棒,整座基隆港幾乎都看的到。

像是對面的"KEELUNG"地標,以及太平青鳥書店。

遠方的水泥槽。「洋房牌」知道的人應該不多了吧?

另一邊的基隆市區。

港內的巡邏小艇。

海洋廣場那一面。

市集,聽說假日才會出現,很多是賣手作小物的。

二手衣物拍賣。

街頭藝人表演。

另外還有一些活動。

還有一些固定的裝置藝術造景,像這隻鯨豚…

還有大海螺。

在這裡下載APP的速度真的很慢,我們等了大約半小時,原本打算放棄的…

後來,突然就下載完成了…

應該是短時間內流量太大,網速受限或伺服器受限造成的。

所以,就可以開始玩「與鯨鯊共游」的遊戲了!

原來魚群會滿天飛!

- A

- B

- C

- D

- E

- F

除了可以拍照外,還可以錄影。

在6/30前,還有另一個「粉紅海岸」版本可以使用。

就是下面這張APP截圖的下半部選項。

點選後出來的效果,就是滿天的粉紅愛心泡泡。

鯨鯊也變成了粉紅色的,超夢幻!

不過即然是AR,現場天空當然是不會出現什麼東西在天上飛…

- a

- b

- c

- d

- e

- f

除了拍照外,一樣可以錄影!

即然這裡名為「花園」,當然要有植物呀!

但是竟然下雨了,感謝老天爺賞了一整天的晴朗好天氣。

雨一下起來,基隆市區跟著塞車,看來得繞路回臺北了!

有了AR虛擬實境「與鯨鯊共游」,就算是下雨,也有不少遊客玩的很高興!

黃昏了,我們也該回臺北家去!

麗都蝶客花園的位置,入口不是在地圖上標示的位置。

而是在新昆明醫院的對面,不要跑錯了!

這次的基隆一日遊程,景點安排還不錯吧!

下回安排其他的一日遊程,老狗再來分享…