■前言

■關於M3

■版本差異

■規格諸元

■日間樣片

■使用心得

■前言

近年来底片相機似乎又重新在年輕族群中流行開來

可能是由於數位化拍攝以及手機相機可編輯性不但強大而且便利性高

反而使得許多年輕的使用者重新發現底片攝影的獨特性以及特殊魅力

甚至現在很多00後才出生的年輕人

從出生、成長的過程都是被數位相機、手機一路相伴

初次知道底片之後反而引起了關注及好奇心

一方面

底片攝影也能讓人們在拍照的過程當中回歸到拍攝的本質

享受拍照的過程、觀察與儀式感

而不是只在乎拍攝最後編輯出來的效果

我的部份

其實早在大學時候的攝影課就都是使用底片相機拍攝

只是實際出社會有拍照方面的需求時

我也是加入了數位攝影的陣營

這些年來

不斷有個念頭不時的閃過

為什麼不再接觸底片攝影呢?

主要是我對於拍攝結果比較會有得失心

對於自己的拍攝能力一直沒有信心

我自覺得我應該沒有辦法承受可能某個地方我就去這麼一次

或者是這個場景、這個人我就拍這麼一次

如果結果不是我想要的我可能會不斷的活在懊悔中

所以這麼多年

底片是一個我始終不敢觸碰的領域

一直覺得自身的拍照程度還不到可以駕御這個一次性的拍攝方式

■關於M3

照片取自網路

Leica M3是在1954年的科隆PHOTOKINA展覽上首次發佈。

甫一上市即技驚四座,堪稱是當時最先進的攝影器材之一

它將可換鏡頭的35mm旁軸式測距相機的概念和功能提升到了一個全新的高度

關於M3的命名由來?

Leica M 中的 M 是德文“Messsucher” 的縮寫,它指的是旁軸式測距取景器(rangefinder)

所以也稱為RF相機

而數字"3"則代表這是第三代基於Leica iiif 設計的相機。

M3的問世將旁軸式測距系統和M卡口結合在了一起,成為Leica M系列相機的開端。

而這個M卡口也是Leica至今一直引以為傲的一項特長

就是時至今日

使用者依然可以在最先進的M11上無需透過轉接,而使用將近70年前上市迄今的所有M鏡

這種設計的延續性及持久性成為了Leica M系列的一項重要指標

也有一說指稱

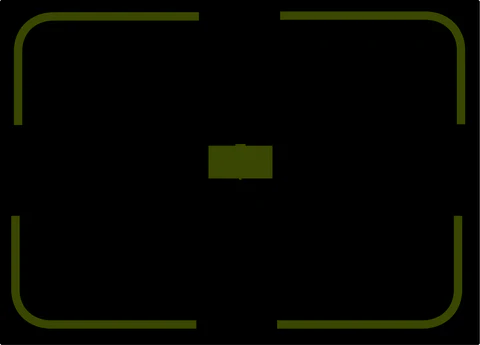

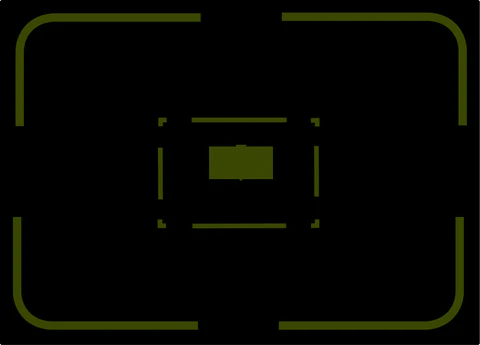

Leica M3的"3"是因為首次在旁軸系統上配置了三種取景框線

所以M3從名字就簡單明瞭的告訴使用者它是一台配置了三種取景框線的M(旁軸取景式)的相機

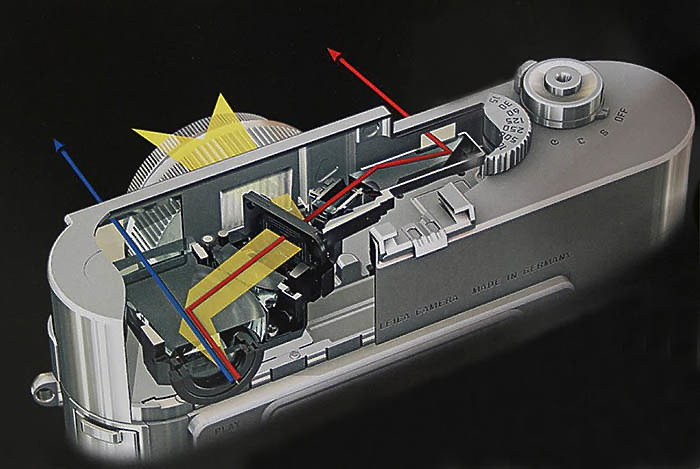

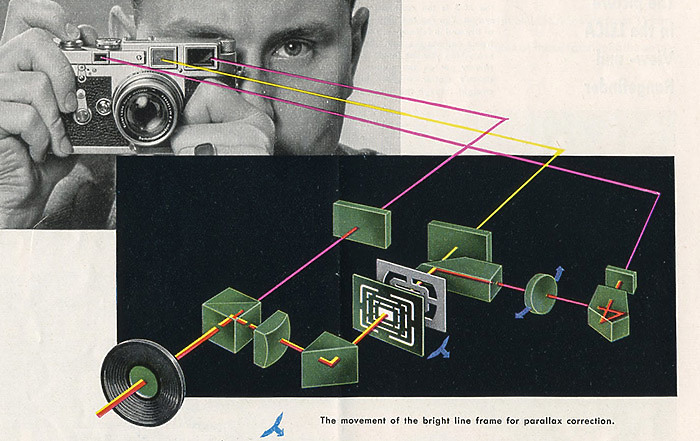

- 旁軸相機的取景並非所見即所得

- 相機正面的取景部件和光路

<圖片部份取自Rangefinder Cameras網站>

- 50mm取景框線

- 90mm取景框線

- 135mm取景框線

<圖片部份取自cameractive網站>

■版本差異

<圖片部份取自Pinterest>

M3開始於1954年的序號為700000,官方上結束於1966年的序號為1164865

但於1968年還有一批為軍方生產的橄欖綠版本,序號為1206962 - 1206999

上面圖片的M3為1954年的初始版本,正面可以發現並沒有框線調整撥桿

此時的M3是以雙撥過片桿,並且使用玻璃底片壓板,而採用此設計是為了避免當時在底片生產品質

不那麼穩定的年代,過於高速過片可能會在金屬板和底片間因摩擦產生火花

時至今日某些玩家特別喜愛雙撥版的M3,特別是在日本

雙撥版本的M3才被視為是原汁原味

到了1955年開始,做為第二版的M3,加入了框線調整撥桿,並且將底片壓板由玻璃改為金屬材質

此版本序號從844000開始

到了序號915250之後做為第三版本,此時的M3已經改為國際快門速度:B,1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000

這時還有一個重大變革,此序號之後的M3都做為單撥版,可以一次過片

M3從1954年出產以來,一直到了1958年才算是訂定M3的最終設計與型態

直至1968年十年間都不曾再做出改變與調整

因此,普遍認為1000000百萬號之後的M3,此時在生產品質與技術成熟、穩定度各方面都已經來到巔峰

在此之前多半還是帶有一些嘗試性,但也因為如此某些特殊版本的M3曇花一現,以致今日是奇貨可居

我們知道,Leica在生產相機或是鏡頭的時候,多半都有銀色與黑色兩種版本

當然,各自都有喜愛的擁護者(像我自己本身是偏愛黑機勝過銀機^^)

而普遍來說M3大約生產了22萬台左右的銀色版本

現在二手市場的行情大概平均在40,000~60,000間

而黑漆版本大約只生產了1320台

基本上不是後塗版本的話,應該都能上拍賣的等級了

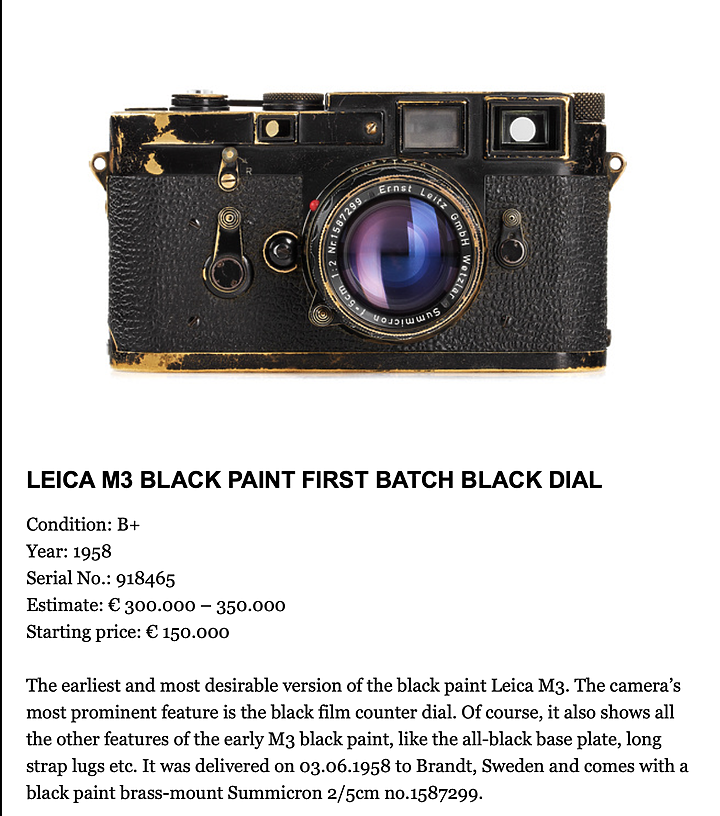

這邊分享一個即將到來的拍賣資訊

<圖片部份取自Leitz Photographica Auction網站>

42屆Leitz拍賣會

做為第一批生產出來的黑漆M3

品項等級為B+

起拍價格為150,000歐元

■規格諸元

- 型號 Leica M3

- 生產年份 1954 - 1968

- 序號 700000 - 1206999

- 形式 24 x 36膠捲底片

- 基線長度 69.25

- 放大倍率 0.92

- 對應框線 50mm、90mm、135mm

- 快門速度 B,1,1/2,1/5,1/10,1/25,1/50,1/100,1/250,1/500,1/1000後期版本改為國際版快門速

- 快門形式 機械式、水平布簾

- 閃燈同步 1/50

- 尺寸(mm)138 x 77 x 36

- 重量(g)595

- 售價 290 美元(1954年)

■日間樣片

以下是我利用我手上的兩組配置拍的一些樣片供大家參考

其實一方面也是我數位影像拍久了也習慣了

所以想試試如果相同場景以底片相機來拍會有怎樣的差異

好讓自己也學著如何適應

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

- 50/1.2 + FUJI C200 PLUS

- 50/0.95 + SL2

■使用心得

由於目前還在熟悉底片的拍攝階段

因此上面的照片傷眼還請別見怪^^||

當初想要入手底片相機會選擇M3

當然除了它是Leica乃至於相機發展史上極具象徵意義的一款經典之作

另一方面

也是M6、M7的二手市場太高

實在無力負擔

因此選擇了初代的M3

做為一台全金屬的機械相機

基本上可以說只要透過零件更換以及保養它就可以一直使用下去

可以用到過世了^^||

永遠不會有換機焦慮的問題

M3做工扎實、過片滑順、觀景窗放大倍率幾乎和肉眼所見一樣、快門聲音機械感重

而且即便是近七十年前的設計

就算以現今的角度來看

它都完全不會過時

是一台完成度相當成熟的相機

這片數觀景窗的設置真的很方便

像是Leica後來S系列的招牌配置

印像中是初次將設定資訊透過液晶顯示放在機頂上的數位相機

可以讓使用者掛機在脖子上時,瞄一下機頂就知道目前還剩下多少張數可拍

我和多數人一樣

我其實比較喜歡M4開始使用的捲片器的設置方式

英女皇伊莉莎白二世

也有相同配置的M3相機

照片取自網路

- 無測光錶

- 配置測光錶

Leica原廠的測光錶

如今留存市面上的大多數都已經無法正常作動

當然

即便是做為裝飾也是相當好看的

但不得不說這超過半世紀的產品

如今不用電力支援仍能正常作動

真的很厲害

接下來若有更多的底片拍攝

會再不定期來更新

圖文完

謝謝收看

延伸閱讀:

『分享』穿越歷史重現的傳奇銘鏡 LEICA Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH.

『分享』復刻版初代夜神人像首發 by LEICA Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH.

歡迎追蹤:

我的 Instagram