前言:

簡介小弟買過的幾款,和我對聲音的感覺,跳過無妨~

小弟從國中開始玩耳道,買的第一款耳道就是SONY當時的旗艦:MDR-EX90,EX90在當時是非常優秀的款式,那時非客製最貴的款式大概是Shure或Westone的旗艦,約一萬五左右,但EX90除了在解析、透明度上輸這些款式,其餘的項目,如空間感、音場是不會比這些三倍價格的款式差多少,低頻延伸、Q度甚至贏過這些五百美金旗艦,當然某方面來說音場、空間感、低頻本來就是動圈大勝動鐵的點,頻段銜接更是多單體很難和一單體的EX90比。EX90的外殼採用鋁合金,做工也是不比這些旗艦差。調音風格上,是偏下盤的美系風格,雖然Sony是日本品牌,但比起Shure、Westone更有美國產品飽滿、有力道的特色,反而比較少有日系的高頻甜味。並不是說EX90的高頻不好,他的光澤感因為鋁合金殼比起塑膠殼的耳道來的有光澤(是一種美感而非高頻多),因為腔體大而有更長的殘響。總括來說是個人很喜歡的款式,可惜現在金屬殼又單動圈的款式幾乎沒有了。

後來有段時間很愛追解析,動鐵又漸漸紅起來,所以就買了三單體的Shure前前旗艦,只是以我現在的喜好來看,除了解析跟韻味是我喜歡的以外,在空間感、厚度與氣勢方面是不太及格的。

再來入家用坑,就是永無止盡的換線、換插座、換角錐,但算原價的話,前端都是耳機的十倍了,這實在是很不好的搭配方式,一定要買個更貴的耳機來把比例扳回來

。入家用坑以後我唯一買過的另一隻耳機是SONY的MDR-XB1000,我想重低音耳機一般發燒友不會去想碰,而我會想要買他的原因是因為那皮耳罩好大,從未見過那麼特別的設計,加上又是全世界第一款單體做到70mm的動圈耳機,響應頻率最低到達了2Hz,我必須承認我是為了他的規格和設計買的,至於聲音反而不重要。結果聽起來除了低頻太多(這是理所當然)、解析、透明度不足以外,其實音場是滿大的,也有不錯的立體感,雖然現在不常聽就是了。

。入家用坑以後我唯一買過的另一隻耳機是SONY的MDR-XB1000,我想重低音耳機一般發燒友不會去想碰,而我會想要買他的原因是因為那皮耳罩好大,從未見過那麼特別的設計,加上又是全世界第一款單體做到70mm的動圈耳機,響應頻率最低到達了2Hz,我必須承認我是為了他的規格和設計買的,至於聲音反而不重要。結果聽起來除了低頻太多(這是理所當然)、解析、透明度不足以外,其實音場是滿大的,也有不錯的立體感,雖然現在不常聽就是了。小弟基本上對於同價位的產品向來只會討論、推薦前三名至最多再加一兩個,超過第五名的我會認為那個產品沒有存在的意義了。聽感上,會盡量只討論音響性,畢竟那是相對客觀的,調音、韻味會分開討論,免得因為合胃口就說好,而在素質的比較上失去了客觀。小弟會很老實的說我對那個產品的想法,像是當紅的平板耳機,我聽起來音響性覺得比動圈差了一段,即使不少網友覺得很棒,我仍希望大家要去注意到平板耳機透明度、空間感上的缺點。因此,以下的聽感也會直接說出我的感覺。(不過要求會比較高,畢竟最熟的是自己的那套,很多聽感上的標準會是自己的系統,而那套價格已經有點失控)

主文:

今天的兩位講者

上半場劉主編介紹了Hi-Res的概念與一些產品上介紹

解答了小弟對Hi-Res的疑惑

高取樣檔案近年來很流行

所以SONY在產品上掛上Hi-Res標章是一個區分普通產品和高取樣產品的好方法

但是高取樣應該只有在數位檔案、DAC解碼上才會討論到

在耳機上掛Hi-Res讓我有點不懂,畢竟耳機播放的是類比訊號,與數位採樣無關

而劉主編的說法是Hi-Res最初的定義的確是在說高於CD(16bit/44kHz)的檔案

但其實概念也延伸到了「高音質」

因此Hi-Res也就不侷限於數位器材

擴大機、耳機等等類比器材只要符合高音質的標準就可以得到Hi-Res認證

而且此認證不只用於自家,也會認證其他的品牌,像是鐵三角有某幾款產品得到了Hi-Res標章

接著主編示範了一段音樂,讓大家比較Hi-Res與嚴重壓縮的MP3檔

雖然距離很遠,但仍然可以感覺到Hi-Res的優勢

分離度的差距尤其大,Hi-Res檔的琴聲粒粒皆清楚,MP3就糊成一團

再來是介紹產品

MDR-Z7當然是這次的主軸,其特色有:

70mm大尺寸單體(現在應該是與自家的XB1000、MA900並列單體最大的動圈耳罩)

鍍鋁的液晶振膜(我猜70mm的振膜可能會擔心中央的部分硬度不夠,所以鍍鋁來增加硬度)

各種材質的搭配(滿喜歡金屬殼的設計,比起塑膠,凝聚力和光澤感會好很多)

以聲學傳遞空氣感

分離地線降低干擾,可換線才能使用平衡驅動(使用3.5端子是很方便的設計,DIY玩家也容易自己改造)

PHA3的特色是:

ES9018(當代素質最高的現成DA晶片,PHA3是隨身但並不是使用迷你的K2M版)

平衡驅動

豐富的端子

下半場是電台DJ BiBi來對大家介紹音樂人對於Hi-Res的想法

並且選了幾首試聽曲讓大家聽真Hi Res檔與升頻檔的差異

而Hi-Res有個最大的優勢是可以讓使用者聽到與錄音室相同的檔案

以往都是要降頻到CD的44kHz,而這個動作上一定會有所損失

不過以小弟半個學資訊的人來說

使用基本接收晶片的CD player,在播放相同檔案時比使用CPU的多媒體播放器來的有優勢

如果將來能出現不使用CPU的多媒體播放器那小弟絕對衝下去了

產品照片:

金屬殼、可換線的設計,線可以鎖住,沒鎖好會像這張一樣,有點縫隙,線比一般耳機粗很多

頭帶的連接處是金屬,頭帶正上方是皮質

很舒適的皮質耳罩,耳朵小一點的人,其實完全不會碰到耳朵

從這裡張可以看到鍍鋁單體綠色的反光,非常的特別

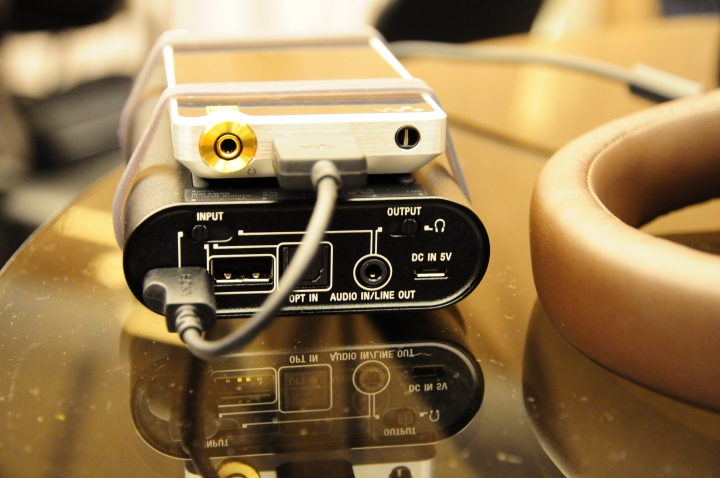

本日推動Z7的隨身系統

Z7平衡線的端子是金屬外殼

ZX1當轉盤(儲存設備)用USB線接PHA3當DAC+平衡耳擴

PHA3的表面有兩條橡膠條,方便大家綑綁,不會讓器材互相摩擦,很貼心的設計

有豐富的端子,可以接Android、iPhone、電腦、光纖、3.5孔可以當作類比輸入或輸出

剛剛查日本官方的拆機圖,內部使用的USB接收晶片是XMOS

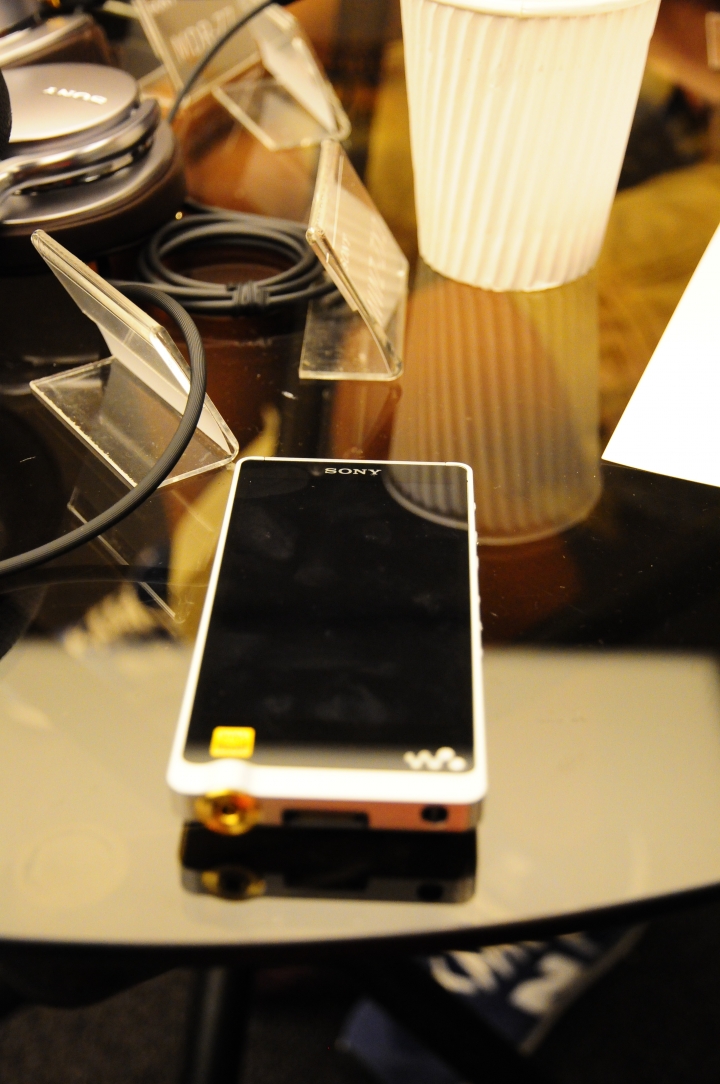

ZX1,使用整塊鋁合金切削而成,不只美觀還可以有抑振效果(類似角錐的概念)

耳機孔是大塊的銅,應該能增加不少接觸面積

內部的電池電源比起一般播放器來的更講究,內部也使用OS-CON高級版的SMD電容

1A,質感很棒的耳機,走的比較是輕便取向

一樣可以看到鍍鋁液晶單體的特殊反光

1ADAC,內建DAC與耳擴的耳機,這是十分特別的設計

之前SONY也曾經把Walkman和耳機結合,所以耳機有內建的MP3

但這樣不容易選歌,而且也是比較走流行取向的耳機

1ADAC對於不想要綑綁耳擴,又不滿手機內建音質的人來說是很棒的設計

但要記得幫耳機充電,幸好沒電時也可以bypass DAC、擴來直接聽,此時應該與1A相同了

聽感:

很難得小弟今天貼了那麼多照片,小弟的文章平常是只有一張照片,配上一整段聽感

ZX1+PHA3+平衡線+Z7:

很無奈的ZX1裡面沒有小弟熟悉的音樂所以評斷上可能不太準

但基本上這個組合表現的聲音不太理想,音場小,分離度不高

這樣的搭配與親戚的大陸黑磚配上拜爾旗艦低阻價格相同

但體積反而更大,音響性也有段差距

把PHA3調到高增益有改善,但仍然不到驚艷的地步

只是從這個經驗可以知道Z7是很難推好的,不少耳機改變增益也不會有明顯差異

而Z7在PHA3上有那麼大的改變,代表使用家用以後更能解放Z7完整的音質

Z7的阻抗為70歐姆,不算低阻也不算高,這樣的數值在推動上可能會造成一點困難

畢竟大部份耳擴都是把一種推好而已,很少有兩種兼備的,那耳擴要選針對低還是高就比較難決定

後來有問了工作人員,基本上所以器材都是剛拆封沒經過run in

所以難免會出現這種狀況,如果下次有試聽會的話,希望主辦單位可以先把器材run個一天嘍

手機+1A:

這就是聽小弟熟悉的曲目嘍

1A以此價位來說透明度算可以,低頻稍微欠缺凝聚

可能需要再run in了

三頻的比例比起Z7來的偏中高一點

ZX1+1ADAC

仍然不是熟悉的曲目

但是感覺上會比1A來的更好

畢竟有內建DAC與擴大機

這樣來說1ADAC比1A多了三千左右卻多了隨身一體機的功能

那比起來1ADAC真的非常超值

同場加映以前ZX1 vs 黑磚的印象:

那款黑磚可以換耳擴卡,基本上是大家公認音響性最高的黑磚

ZX1雖然比黑磚+普通卡低一萬元,但解析、透明度卻更高,定位也比較精準

ZX1並沒有因為輸出功率比較低而缺乏力道

黑磚換上好的耳放卡時解析才有辦法小贏ZX1,動態、氣勢方面是比ZX1好

但細膩度仍很難與ZX1比,只是高階耳放卡又是一筆錢了

論操作、續航力,黑磚也是遠不及ZX1

因此ZX1是我心中最理想的隨身播放器

小結:

此次的試聽給大家很棒的機會可以一次聽到那麼多SONY的新產品,可惜run in不足與歌曲不熟悉的狀況下,Z7的表現不太理想,為了找出問題所在以及確認Z7在家用器材上的表現,小弟跑去了耳機店又試聽了Z7與PHA3,Z7在家用設備下果然發揮了不錯的效果,若有適當的調整贏過老次旗艦群是不難的,PHA3的表現也感覺比體驗會當天好,最後我想是問題是出在ZX1接到PHA3的USB線上,畢竟那條線材質很普通,至於比較的詳情就放在後記裡面。

後記:

其實最重要的聽感在這邊

Z7配家用:

以我以前的經驗SONY不會推出自己沒信心的產品,尤其旗艦等級更是如此,加上Z7那麼大的單體,我想推好應該是困難的,所以又跑去了耳機店聽了一次Z7,來看看Z7接上家用器材能有什麼樣的表現。我選了CEC TL53Z配上Schiit Asgard2,一台是我覺得三四萬最好的CDP,一台是我心目中耳擴的標竿,因為許多三倍價格的擴都不一定有那麼好的音響性,而且在各方面表現都很有水準找不到明顯缺點。接上Z7啦!這才是Z7該有的水準啊!音場比起接PHA3時大上非常多,解析高,不比老次旗艦群差,透明度尚可,印象中DT880 600ohm和HD650搭配同等級的前端時透明度是沒有那麼好的。空間感走的是自然呈現的風格,給人立體的感覺而不是銳利的線條或精準的定位。規模感當然不必說,70mm的大單體本身的優勢終於被解放。低頻飽滿有厚度、有彈性,包圍感很棒,讓樂器有實體的存在感,而不是細節飄過去而已。(舉個例,先不討論推到極致,一般來說,拜爾T1的細節給人的感覺就是有實體感,HD800是輕輕飄過,相對缺乏能量、厚度、包圍感,最後就覺得刻畫的沒那麼深)Z7的規格上高頻延伸可以到很高,實際聽的時候因為整體偏中下盤,而不會讓人覺得高頻延伸有到很高,仔細比較時是可以發現延伸到很高的位置,只是平常會被其他聲音蓋住。我想因為鍍鋁振膜的關係,金屬樂器的光澤感很棒(不過高頻整體是偏暗),同等級的耳機中可能只有RS1有那麼美的光澤。空氣感是這次Z7的主打重點,不過因為我使用靜電系統的關係,這點我沒有覺得Z7很特別,聲音在空氣中的擴散聽得到,但不會很多,也不會很明顯,可能用殘響多一點的線材可以把Z7的空氣感逼出來也說不定,也許使用鍍銀線也是為了增加殘響。

印象中的Z1000 vs Z7

親戚買過MDR-Z1000,可以算是Z7的上一代,與印象中的Z1000比,Z7的音場大不少,規模感當然不用講,而Z1000因為音場小,樂器難分離,因此分離度反而覺得Z7有優勢,而空氣感方面Z7的確有比Z1000來的更好,單純討論Z7與Z1000的話,我會覺得進步幅度算滿多的,可是Z7相對Z1000難推動很多。

PHA3擴 vs 家用擴

聽完搭配Asgard2之後,我想再來比較一下PHA3,使用類比line in輸入進去PHA3純粹比較耳擴。PHA3的音場相對比較小,家用的音場感覺幾乎與單體一樣遠,而PHA3大約只有在耳邊一兩公分。解析PHA3稍微差一點,但PHA3的線條順暢、毛邊少,因為電源是電池,有更安靜、更黑的背景。線條不是走銳利取向,相對比較輕鬆、耐聽,用低增益的話線條又會更柔一些,但音場、動態會縮。音場小造成樂器距離比較近,但不至於到不透明的地步。風格PHA3走的是中性無染的風格,我選的家用擴是比較偏暖一些,以隨身擴大機來說這樣的表現並不能說不好。(姑且把PHA3的價格拆成兩半,那一萬五的隨身耳擴有這樣的表現其實算達到此價位了該有的水準)

PHA3 DAC vs CDP內部的DAC

用光纖輸入與line in輸入互相切換,就能比較PHA3的DAC和CDP內的DAC。CDP的DAC音場有大一些,解析好 點,不過一樣遇到了毛邊比較多的狀況,背景黑度也是電池供電的PHA3比較好。PHA3的DAC定位比想像中精準,但也不到銳利的地步,我想PHA3不管是DAC或耳擴想走的都不是訊息量很大、很銳利的風格,而是均衡但耐聽的取向,沒有出現ES9018常見的刮耳或者冷硬的問題,倒是殘響少,這點比較是ES9018的標準風格。

後記小結:

Z7那麼大的單體果然需要比較好的驅動力,要不然打出去怕收不回來,或者甚至連打出去都無力。各位網友們在選擇耳擴上可能要多方嘗試了。PHA3以隨身的觀點來看,其實表現的並不差(推Z7時建議用高增益)。那我想三台都不錯的產品加在一起卻不好的原因可能是ZX1接到PHA3的那條USB線,那條的材質應該是很普通,在這整套六七萬的隨身系統上會變成一個瓶頸,拖累的整體的表現。另外,這篇所有的聽感在聽的時候都沒有去比到結像,所以整篇都沒有出現了,不過Z7大致上是強調自然呈現而非強調樂器輪廓的那種結像。

心得大概到這邊嘍

聽了好多東西有些沒聽清楚的部分就請大家見諒了

有不足或者想要討論的地方歡迎跟小弟說喔

參加2014 Sony 高解析音質體驗會心得分享