入手約一個月,run in時數超過150小時,推動設備為 人因科技 UC614。

這支耳機是在高雄建國路上的志達電子購買的,那天去試聽了三支3K左右的耳機,分別是以下三支:

1.Shure se215

2.Vsonic vsd5

3.audio-technica ath-im70

我第一支戴上的是im70,第一次戴上繞耳的耳機喬了一下才戴好,配戴感就是一支導管把耳機體聳立在耳朵上(導管滿長的),沒有很貼耳,聲音方面,可能是還沒比較吧,稍微聽了一下就換上vsd5,第一印象vsd5的配戴感很不錯,薄薄一片緊貼耳朵,至於聲音對我來說聽起來有點粗糙,有那種強國人給的印象,不過中頻再上去一點的地方還滿令人驚艷的,解析度很高,穿透性很強,有那種銀線配電樞單體的速度感,至於高音,感覺很衝,沒有加以修飾的感覺,齒音的問題真不是我在說的嚴重,很刺耳,其他頻段則是解析度很不足,退的很後面,量也很少,而且有一種金屬感,這支耳機真是完全表現出金屬振膜的特色,重音部分算是有水準的,微微的散但是沒有很多,下潛深度也是有的,量還滿多的,接著戴上se215,配戴感沒有前一支那麼貼耳,印象是耳管很細,所以塞進去是感覺不到耳管的,聲音部分,只覺中頻與高頻沒有說很吸引我,人聲表現不是那麼出色,位置還滿後面的,最前面與量最多的聲音是低頻,彈性很足,下潛的延伸很不錯,不過我不是低音控,低頻太搶就是不對我味口,不過音場是三支耳機中最開闊的,最後戴回im70,突然有種熟悉的感覺,聲音聽起來莫名的舒服,就是pro500mk2的聲音,鐵三角的聲音,聽了快半年,已經對這聲音產生了感情,至於聽的感想下面再一起講啦,所以就買下了im70!

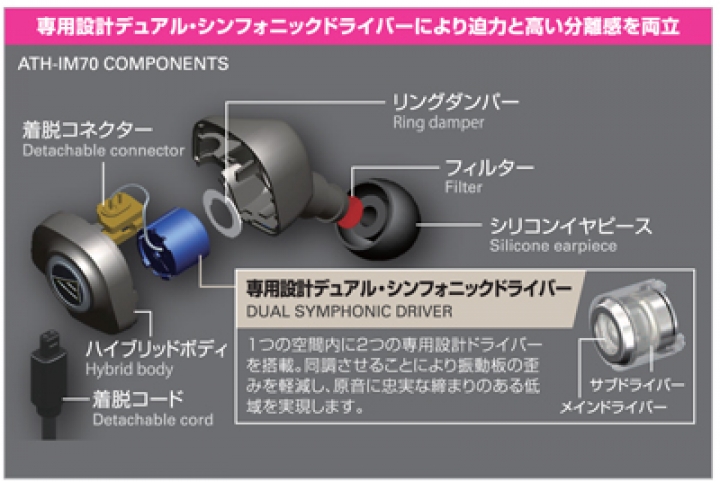

先來賣一點學問,im系列中的兩支較低價位的耳機,im70與im50,使用共軸雙振膜,很多人都誤會它是雙單體,其實它只有一個單體,一個發聲部位,為何這麼說呢?因為其實位在後方的振膜被一整圈的金屬殼與前方的主振膜完全包住,要發出聲音也是有限的,那後方這片振膜存在的理由到底是什麼?主要的目的是在幫助主要振膜推進與復位,一般的單體在往前推進時會受到前方的空氣阻力與後方空氣的壓力影響振膜輸出感度,而im70的單體,經過同步振動的調整,讓兩片振膜完美的配合,後方的振膜就能夠同步調整主要振膜後方的氣壓,借此提高輸出的感度,這是許多耳機場提高動圈耳機的監聽性能的方法之一,讓動圈耳機具有電樞耳機的特性,Vsonic使用鍍金屬的振膜也是因為這個目的,還有im70那跟長長的導管叫做所謂的號角管,是為了防止高頻退縮所設置的。

(圖片取自網路)

講這麼多,im70聽起來到底如何?

剛開聲很悶,所有聲音都退的遠遠的,低音很轟,但是很散,以下為run了150個小時以上的聽感

整體來說,聲音非常貼耳,沒有什麼距離感與音場,幾乎全部的頻段都在同一個平面上,量質的分部非常平均,解析力有到達甚至超越這個價位該有的水準,高頻的控制非常精準,齒音幾乎是見不到的,向上的延伸性有,但沒有很多,鐵三角女聲的甜味在這支耳機上也是有的,但稱不上是女毒,中頻的量較少,所以這支耳機聽起來在中頻有微微的凹陷,這是人聲部分比較令人不滿意的(未來我可能會用換線來解決),低頻很集中,量也不少,只是不會向下延伸,樂器音也很走監聽路線,比如說琴音的部分,數位音效跟真正把整架鋼琴放在錄音室錄的聲音就可以聽出差異。

所以整支耳機的平衡性很好,雖然沒有上下延伸與音場,聲音較無層次,這些特點也是為了它的監聽性能,不過比電樞耳機多了動圈才有的空氣包圍感,可以感受到這個特別的單體要傳答的目的,所以在這個價位它很適合喜愛監聽耳機的聽友,或是有監聽需求的人。

還有,也因為它全頻段都很前面,背景音樂有時候會搶到人聲或是主旋律的部分,有些人可能會覺得有點吵,所以它並不是一支適合戴著睡覺的耳機,有一次在學校午休的時候聽就突然覺得很煩……要陪睡的耳機還是去找UM1吧!!

至於很多人抱怨他的配戴感,我一開始也不太會戴這支耳機,經過了不斷調整,現在已經可以舒服的配戴,完美的貼在耳朵上,長長的耳管要比其他耳機更深入耳道,還有原廠耳機線的可塑型耳掛,能不能戴的舒適貼耳就要考驗大家的功力啦!!

以下為圖片……

還買了一個鐵三角的原廠硬殼

完美的人體工學耳掛,也是慢慢調整才調到舒服的形狀

戴起來的樣子,戴起來很舒服,很貼耳,記得耳掛要往外夾著耳朵才會戴的好

還有comply記憶綿耳塞的初體驗,密閉性佳,隔音提升,音質會更亮,不過消耗的很快,才用一個月就破損了

感謝閱讀!下臺一鞠躬!!