前情提要

2025 年 4 月初,遠在美國的同學向我詢問他電腦的問題,我建議他可以先測試看看記憶體。而他的電腦也很順利的通過 MemTest86 檢查。而我也想著我可以順便檢查一下我電腦的記憶體是否存在問題。

結果不查不知道,一查嚇一跳,一整排紅字,整個晚上都睡不好了。

然而我手上這組記憶體,其實是一組絕版品,來自美光 Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 16G x4

同時也因為一些特別的因素,導致這組記憶體是不可以 RMA 送修的,因此萌生我想把整台主機砍掉重練的想法。

碰巧與 Asus Taiwan 一拍即合,開始了我的燒錢之路。

同時也很感謝 AMD Taiwan,其實本次燒錢之路開始之前,AMD Taiwan 是有意願借我 Ryzen 9 9900X,進行相關測試,但礙於我個人覺得 9900X 與 9950X 相差不大,不如還是選 9950X 更具有意義。

且於當時洽談時,我的其他硬體零件都尚未湊齊,因此不適合進行借用測試。

還沒看過 ROG Strix SCAR 18 (2023) G834 的開箱評測文章看這邊

-> ROG Strix SCAR 18 (2023) G834 開箱評測

還沒看過 華碩 Vivobook S15(S5507) 的開箱評測文章看這邊

-> 攜手 Microsoft Copilot+:華碩 Vivobook S15 重新定義生產力

硬體規格說明

舊平台硬體規格:| 零件 | 規格 |

| CPU | AMD Ryzen 7 5800X |

| RAM | Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 CL18-19-19-39 1.35V 64GB (4x16G) |

| MB | TUF Gaming B550M-Plus |

| Cooler | 鐮刀 Scythe 無限伍 塔扇 |

| PSU | Cooler Master 650W MPE-6501-ACAAW 銅牌 |

| Case | 全漢 CMT220 聖俠士機殼 |

新平台硬體規格:

| 零件 | 規格 |

| CPU | AMD Ryzen 9 9950X |

| RAM | 芝奇 Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.40V 64GB (2x32GB) |

| MB | TUF Gaming B850-Plus WiFi |

| Cooler | TUF Gaming LC II 240 ARGB |

| PSU | EVGA 850 GS 850W 金牌全模組 |

| Case | NZXT H5 Flow 2022 |

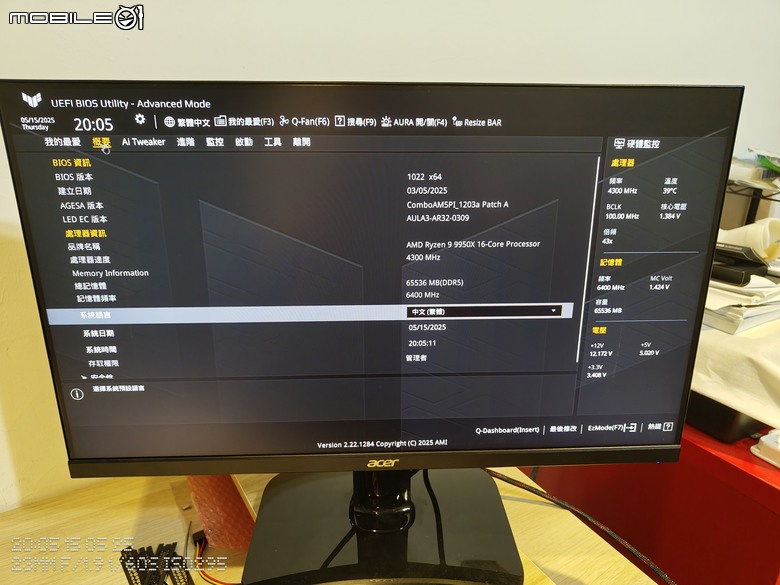

TUF Gaming B850-Plus WiFi

這次所採用的 TUF Gaming B850-Plus WiFi 與上一代的 TUF Gaming B650-Plus WiFi 對比,除了晶片組的常規升級,也將 WiFi 模組一並從 WiFi 6 升級至 WiFi 7。(雖然 WiFi 在我的使用場景可能用不上,有些許可惜)

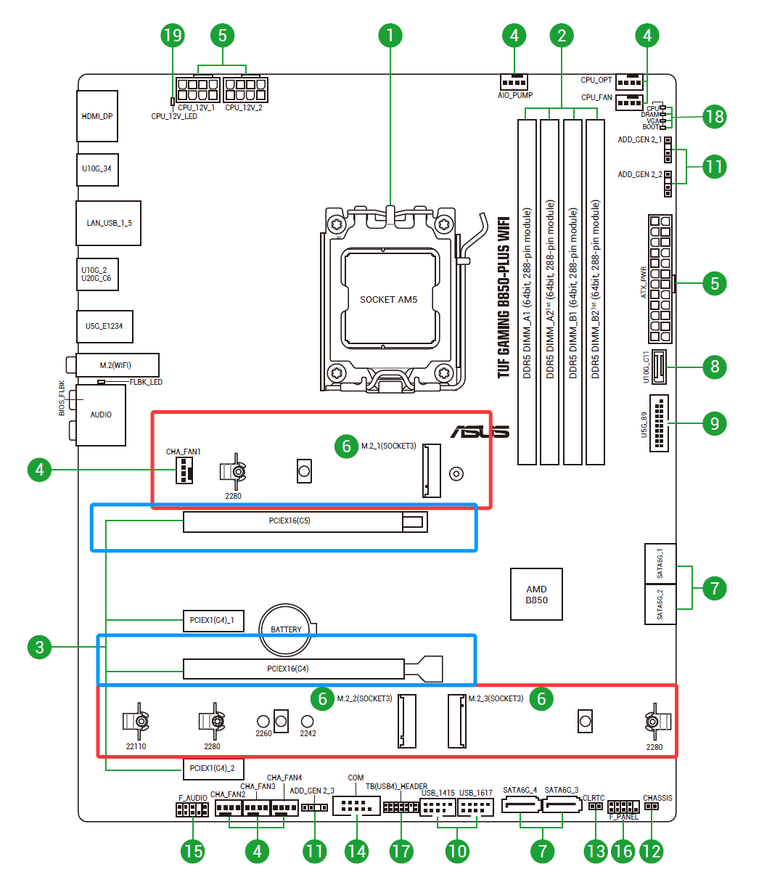

同時也調整了一些線路插槽的佈局,把原先連續排在一起的 4 個 SATA 接孔,拆分成 2+2 的佈局安排。

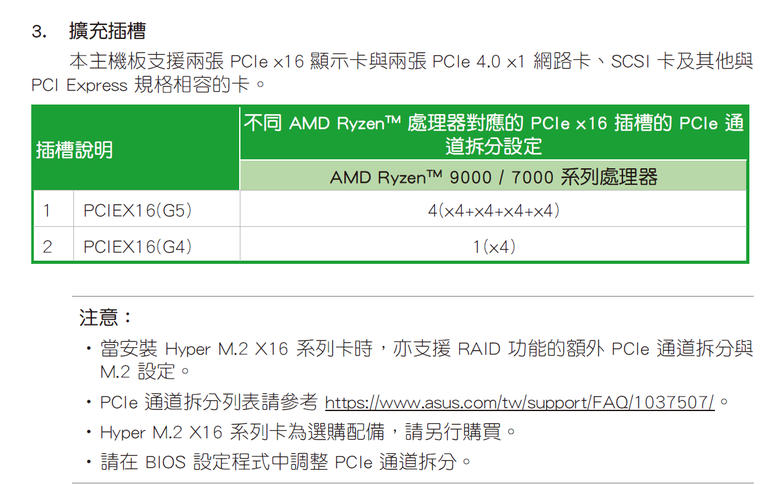

透過晶片組的升級迭代,也將其中一個全尺寸的 PCIE x16 由 Gen 4 升級為 Gen 5,使消費者可以在其餘零件的選擇上有更彈性的空間,較不會被 PCIE 通道頻寬限制住。

根據華碩提供的使用手冊所述,PCIE x16 Gen 5 這個通道也有支援拆分,故可以有更彈性的安排

這也是我正是踏入 AM5 Socket 的第一套平台。在此之前我手邊的其他主機都還是採用 AM4 Socket,像是我的主力電腦,就是採用 Ryzen 9 5950X + ROG Crosshair VIII Dark Hero 的 AM4 頂級組合。

而我放在公司服役中的 Coding 主機則是 Ryzen 5 3600XT + Prime X470-Pro 的組合,也是先前用在這套 Proxmox VE 主機的平台組合。

也有在思考是不是把這次更換下來的 Ryzen 7 5800X + TUF Gaming B550M-Plus 帶到公司去取代現在所使用的平台。

由於本人實在不擅長走線,也有經常拆拆裝裝修改配件的需求,所以在線路佈局上看起來有些雜亂。

TUF Gaming B850-Plus WiFi 這張主機板現階段對於我用作為一台 HomeServer 來說,比較可惜的是 SATA 孔位不夠用,因此可以在圖中看到,我必須額外安裝一張 PCIE 轉 SATA 的擴充卡。

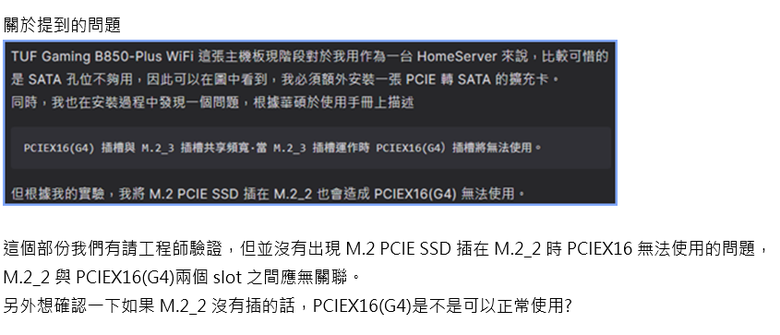

同時,我也在安裝過程中發現一個問題,根據華碩於使用手冊上描述

PCIEX16(G4) 插槽與 M.2_3 插槽共享頻寬·當 M.2_3 插槽運作時 PCIEX16(G4)插槽將無法使用。

但根據我的實驗,我將 M.2 PCIE SSD 插在 M.2_2 也會造成 PCIEX16(G4) 無法使用。

藍色框選處是 PCIE x16;紅色框選處是 M.2 PCIE Socket

註:已經向華碩詢問這部分的問題,且經過驗證之後的回覆如下

且我在更新 BIOS 到 1028 版本之後,這個問題就被排除了,因此可以合理推測,這個特殊情況只在 1022 版發生,也很感謝華碩 RD 願意協助排除釐清相關問題。

友善功能

華碩針對每次迭代所推出的主機板,皆有聽取消費者的建議,因此開發出許多對於使用者來說相當友善的功能,同時也逐步提升 DIY 玩家在組裝方面的便利程度。- Q-Release

由於近幾年顯卡都越做越大張,透過 Q-Release 的設計,就可以很方便的卸下卡扣。

就不用為了找卡榫,手指伸到顯卡底下,而被划傷了。

(不過,我暫時也沒這個需求,畢竟我現在可是用來作為 HomeServer,暫且也沒機會加上新世代的顯卡XD)

- Q-Antenna

就以我現在主力在使用的 ROG C8DH 來說,WiFi 天線是採用傳統的旋轉方式安裝,這對於像我一樣有些微的強迫症的人來說,有點難以接受,因為在安裝的時候,線的部分會被翻轉,使得最後安裝完畢還要再順一遍,有一些不便。

同時也對於一些直接把主機交由店家組裝後,就帶回家的小白使用者來說,多少有一些風險存在。

因此這次支援 Q-Antenna 其實不論是對於資深 DIY 玩家,又或者是電腦小白,都是提供了相當便利的設計。

- M.2 Q-Latch

由於 TUF B550M-Plus 的 M.2 SSD 固定機制,是將外面的散熱片的其中一個螺絲固定在 SSD 上,因此在安裝過程中,需要非常小心,才可以安裝完成。也增加了螺絲掉落的風險。

所以 Q-Latch,對於手殘黨來說,其實是相當實用的設計。

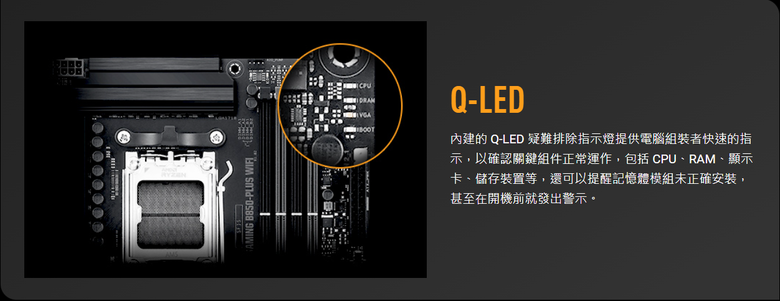

- Q-LED

華碩在這代 TUF B850 Plus WiFi 主機板上取消了 Speaker(蜂鳴器)接口的 PIN 針腳設計,對於相當依賴 Speaker 的長短音去判斷開機成功或是失敗的老玩家來說,確實是有一點不習慣的。

不過,整體來說是好的設計,畢竟 Speaker 會因為不同品牌的 BIOS 設計,有不同的聲音組合。然而,Q-LED 的設計就可以很好的避免這個問題,因為顯示出來的直接是燈號,也在側邊標上進度的項目。

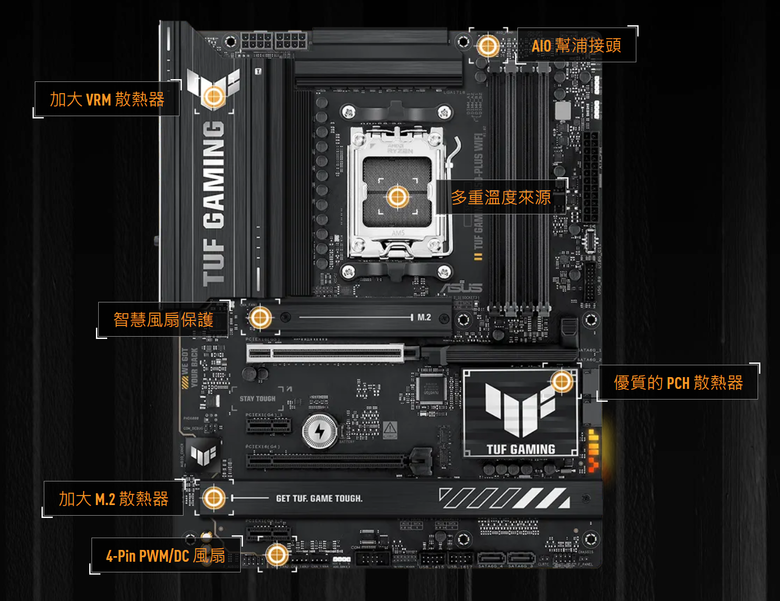

主機板散熱設計

圖片截自華碩官網這次令我感到最意外的,莫過於加大許多的 VRM 散熱器,除了視線上看到的面積變大了之外,同時也變得更厚更加結實,根本不怕熱量導不出去。

對於 M.2_2 & M.2_3 的散熱片,更是一次包含兩個 M.2 SSD 面積,華碩可是在散熱這方面費盡心思,將溫度控制好,發揮出硬體最大的效能。

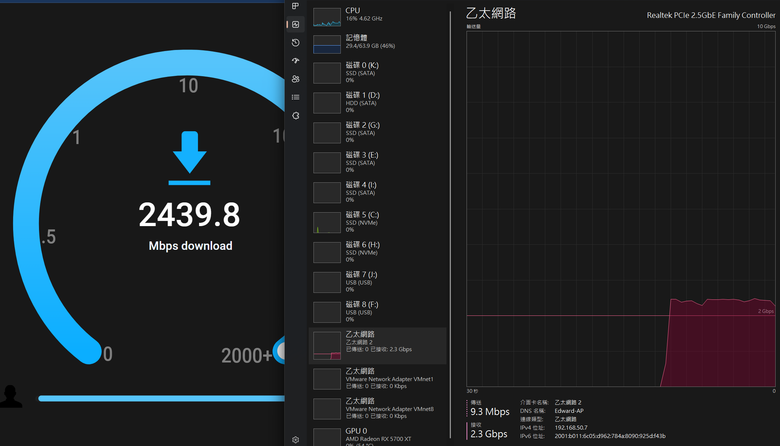

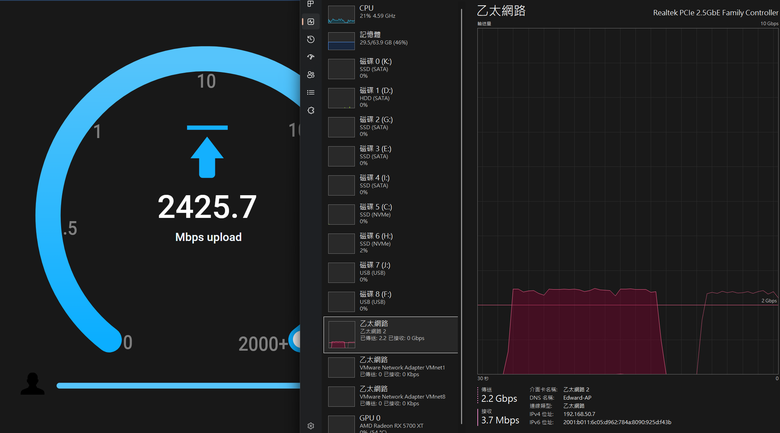

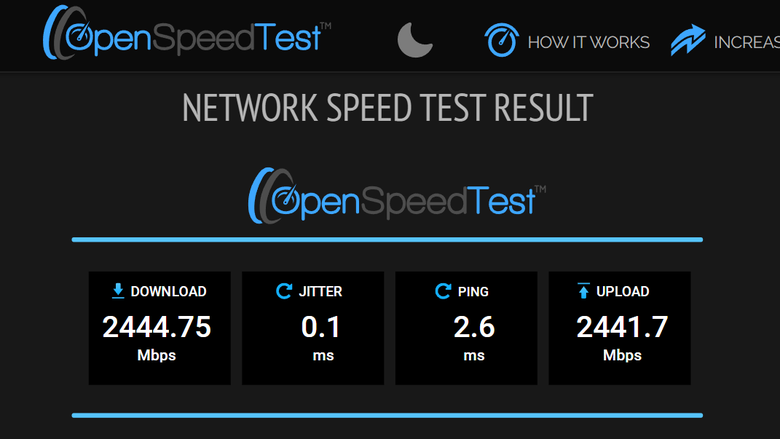

Realtek RTL8125 2.5Gigabit Ethernet

得益於 TUF Gaming B850-Plus WiFi 板載了一張 Realtek RTL8125 的 2.5G 網路卡,讓我在與 Server 或是 NAS 互傳檔案時,可以跑滿 2.5G,對於工作效率以及多工方面都有顯著的提升。我也在 True-NAS 當中以 Docker 搭建了一個 OpenSpeedTest,進行內網測速。

- 直接跑好跑滿 2.5G

- OpenSpeedTest-1

- OpenSpeedTest-2

- OpenSpeedTest-3

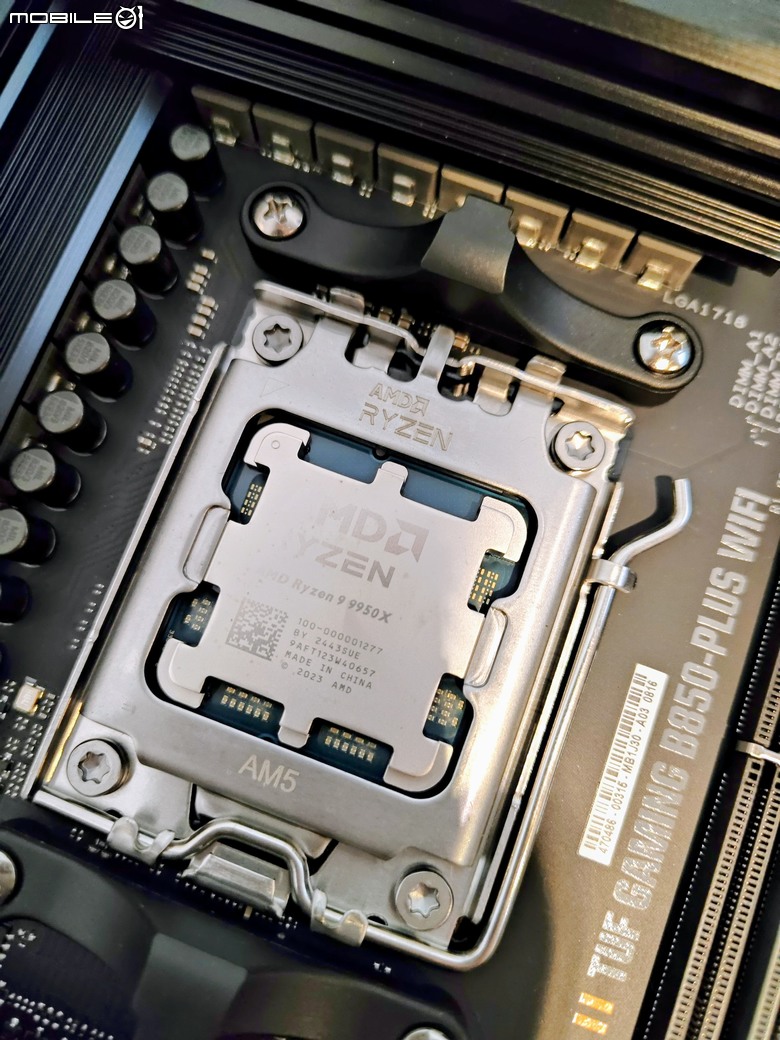

Ryzen 9 9950X

這次在挑選 CPU 的過程可謂是相當艱辛、坎坷,礙於預算有限,且又有多核心的需求,只能把目光投向 Ryzen 7 & Ryzen 9,且同時考慮 7000 或是 9000 系列。

一開始想說可以購買二手的 Ryzen 9 7950X,但市場上幾乎沒有看到多少人在販售,縱使有看到二手的銷售貼文,但我總覺得價格不夠漂亮,而 9950X 也是類似情況。

直到某天早上起的比較早,我於 Facebook MarketPlace 上看到售價只要 $16000 的全新未拆 Ryzen 9 9950X 我便動了直接攻頂的念頭。在經過一番交涉之後,最終以 $15000 + 賣貨便運費 $38 成功購買。

但也由於,購買的價格實在是低於市場行情(全新未拆品),我也曾一度懷疑是否遇上詐騙,賣家的 Facebook 帳號個人檔案是鎖住的,於 MarketPlace 另外 2 個的販售商品是高雄的兩戶房子,實在有些令人懷疑 XD。

(如果賣家本人看到這篇文,還希望不要介意)

其實本次可以買到便宜的 Ryzen 9 9950X,主要的原因是這顆 9950X 其實是來自英國 eBay,而非台灣公司貨,也因此台灣是沒有辦法送修的。

- 驗明正身

也得益於 AMD 於 AM5 開始有把 RDNA 的內顯加入到更多的 CPU 產品,也讓我這次裝機可以少加裝一張亮機卡。

NZXT H5 Flow 2022 + EVGA 850GS 金牌全模組 + TUF Gaming LC II 240 ARGB

NZXT 的機殼是真的對於強迫症患者友善,對於線材的路線規劃,可以說是每一個環節都有巧思,連我一個平常是屬於眼不見為淨的人,都有想要整線的念頭。這兩個零件,其實是碰巧看到我學弟要拆賣,我就一併買下來的。否則,若是使用原先的 650W PSU 用於 9950X 總感覺會有些吃緊。

也多虧於 NZXT H5 Flow 2022 前面板有支援 Type-C,都 2025 年了,還有些機殼前面板沒有支援 Type-C。

不過有些可惜的是這個機殼僅能支援 240 的水冷,沒辦法安裝上 360 水冷,未來還要持續觀察,如果到時候真的投入我的開發環境時,會不會壓不住溫度。

這次雖然使用的不是最新推出的 LC III TUF Gaming 水冷,但是 LC II 其實也足夠使用,對於預算上有考量的,可以選擇 LC II 的水冷。

過去我協助朋友組裝電腦,也多次選擇 TUF Gaming 的 LC II 240/360 ARGB 水冷系列,對於 TUF Gaming LC 一體式水冷的可靠程度,是相當有信心的。

對於 TUF Gaming LC II 水冷,我還是能給出不錯的評價,但更希望未來可以推出 LOGO 是模組化的版本,就如同我這次的安裝,會使得 TUF Gaming 的 LOGO 上下顛倒,是稍加讓我覺得可惜的部分,如果可以重新根據安裝方向自行調整,那就真的是無可挑剔了。

- P_20250611_130806

- IMG_20250530_145124933

- P_20250611_130730

現在這台 HomeServer 距離成為電子花車還有好幾步路,未來將逐步升級剩下的部分,使其成為一台稱職的 HomeServer。

芝奇 Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.40V 64GB (2x32GB)

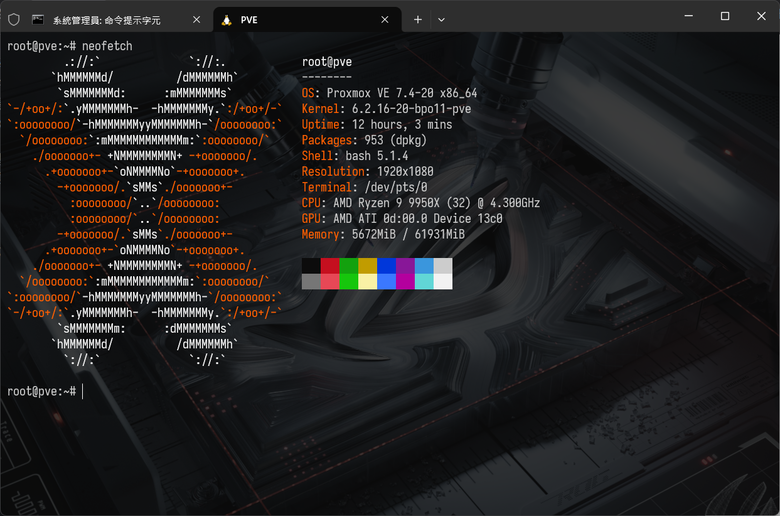

這次的 DDR5 記憶體,感謝我的左岸友人(@Henri),先借我他手邊暫時用不上的,替我省下一筆花費。Proxmox VE v7.4

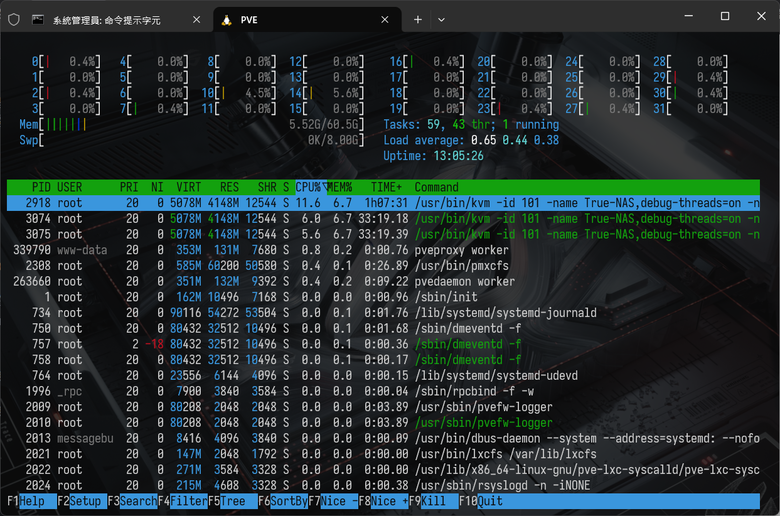

我目前的 Proxmox VE 架構其實仍舊與之前相同,主要是將大多數的硬體資源分配給 Android Build-Server,並把 2 Core / 4GB RAM 分配給 True-NAS- 接下來的 HomeServer 請多多指教

- 誰說只有 Windows 可以數框框,Linux 也不是不行

其實升級完硬體,Proxmox VE 是可以直接開機的,不需要重新安裝 OS。只有那…奇怪的 Windows 還是建議重新安裝 OS。

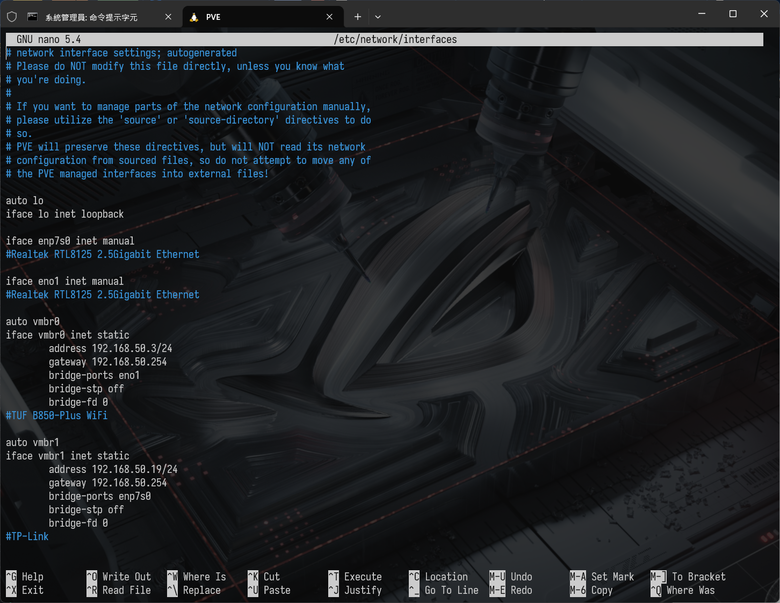

不過,在更換完硬體之後,我又遇到了網路卡消失術,查了很多網站的文章,我都已經修好了之後…我才想起來我自己也曾經寫過解決辦法的筆記。

網路卡消失術

其中令我比較意外的是,板載的 Realtek RTL8125 被改為 eno1。因為在此之前,我在 TUF Gaming B550M-Plus 上板載 Realtek RTL8125 是被設定為 enp6s0,也因此我在修改網路卡設定時,額外花了一些時間。

追蹤了一下之後了解到,是在 systemd v197 當中進行修改的。

詳情可以參考官方說明文件

總結

這篇文章,純粹是紀錄一下 HomeServer 的升級之路,且同時感謝各路人馬,在得知我有升級企劃之後,協助我將 AM4 Socket 平台更新迭代至 AM5 Socket。希望在更新成 Ryzen 9 9950X 之後可以提升我在 Android 系統開發編譯方面的效率,持續對 Android Custom ROM 做出貢獻(雖然也要對電費做出貢獻就是了XD)

而我也預計於今年在 COSCUP 2025 進行議程演講,主題將著重於 GKI Kernel 是如何終結 Android Kernel 的碎片化時代。