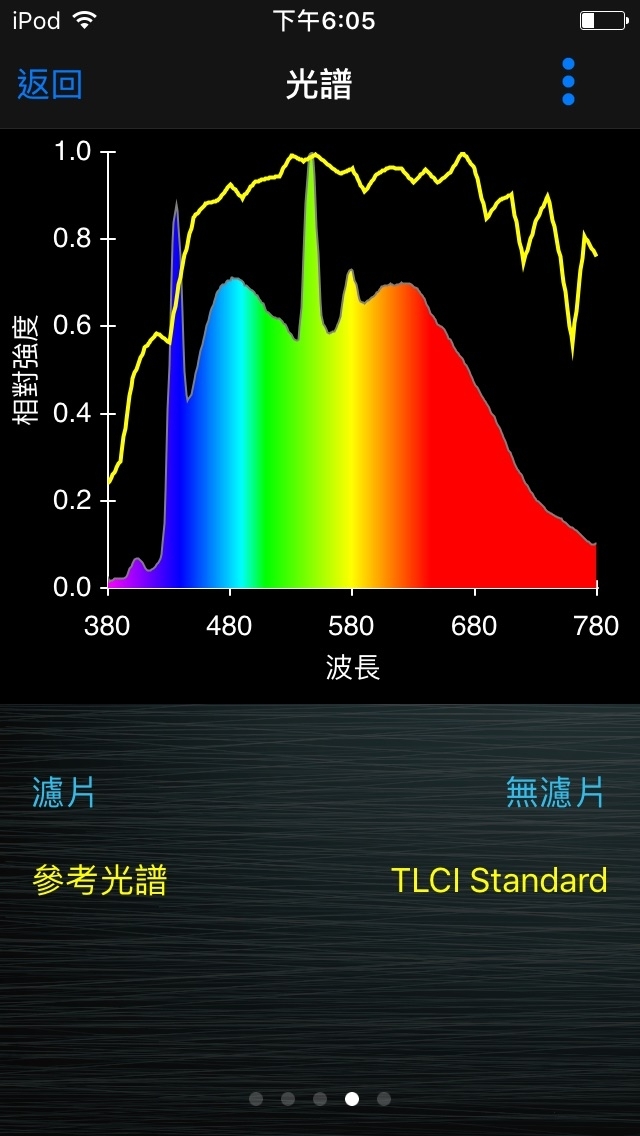

完美的光源只存在理論上,隨著強度與範圍的率減,演色性與色溫一直都在變化

普通一支棚燈隨著出力大小色溫都不同,更別提小閃燈與家用照明器具

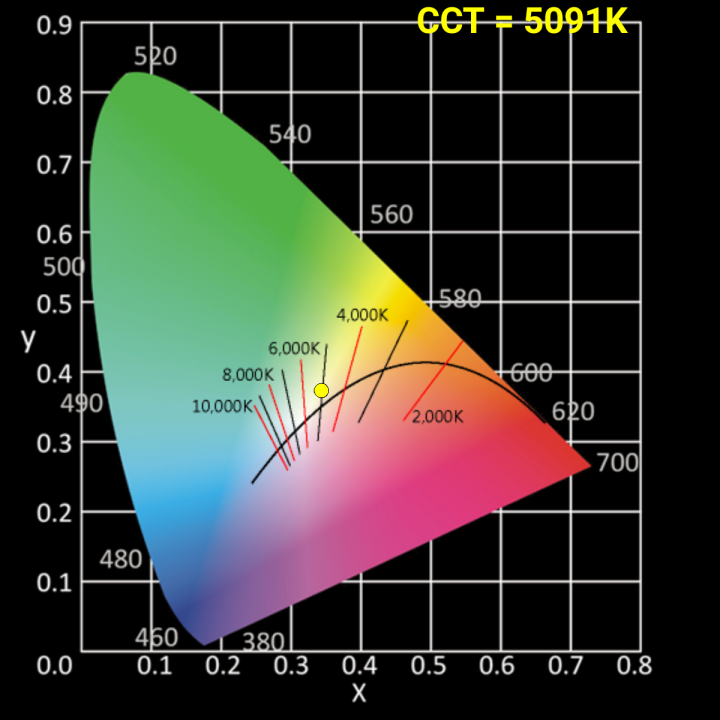

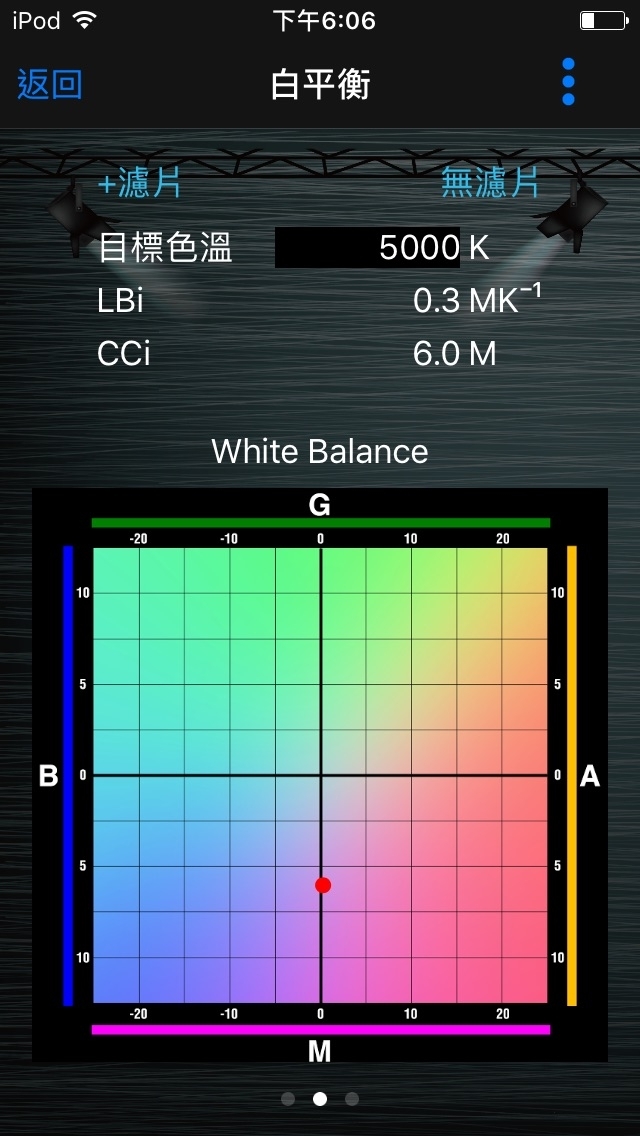

中心與邊緣色溫整個差了一大段

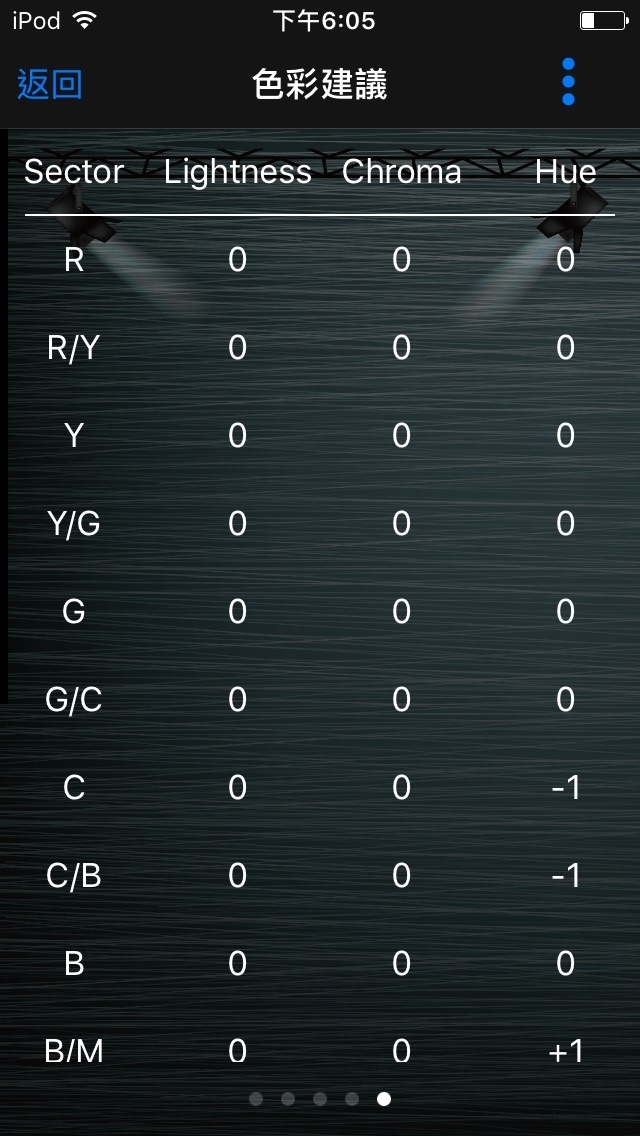

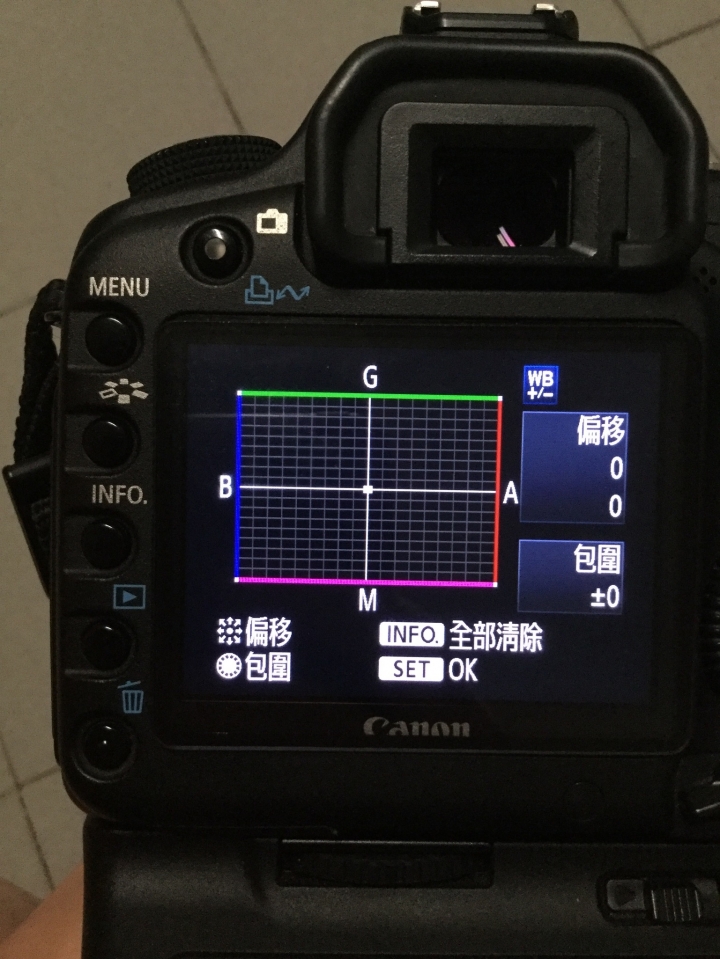

一般燈具如果要要求到完美精準可能要每調整一次出力、曝光時間、主體位置,就要跑一次色卡程式

或是主體只能置中,如果要拍暗調或是高反差的情境照,那明亮跟暗部的色溫差更是可怕

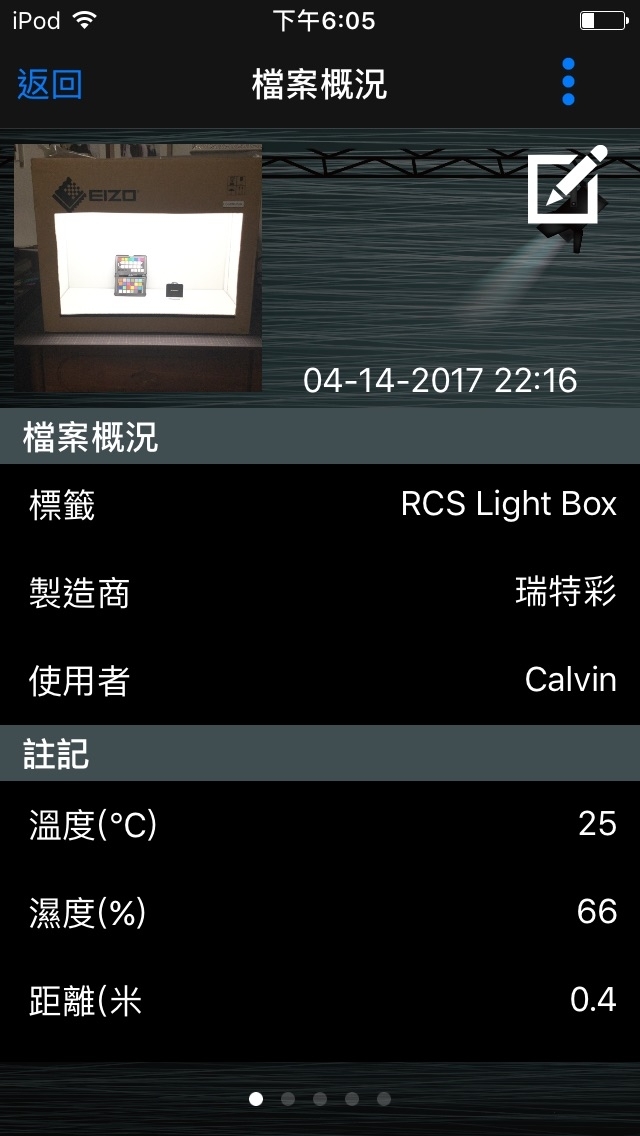

了解燈具的性能在哪裡,也是節省自己的時間與預算

當然色彩要準要輕鬆,就是要更多$$$$$

https://youtu.be/_Ou8ROX5dpo?t=558

https://youtu.be/_Ou8ROX5dpo?t=538

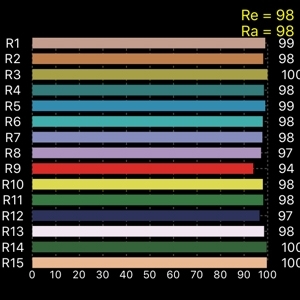

我的AD600雖然高出力時已經有棚燈的演色性,但在低出力上跟高大上的Profoto B1比還是差了一截

B1最大與最小出力誤差直就是那麼完美,就是價格不漂亮