說起 2023 年最受到玩家們矚目的話題產品,布萊恩相信『電競掌機』絕對是不少人心目中的前三名選擇,尤其是在 ROG Ally 正式進軍電競掌機市場後,更有像是 LG、Lenovo 等電腦品牌也將陸續投入遊戲掌機的研發與生產,再加上已經在市場上立足許久的 Steam Deck,也在今年推出新一代的 AYANEO KUN,以及羅技 G Cloud 雲端遊戲掌機,嚴格說起來遊戲掌機的市場戰爭也已進入白熱化階段。

而我自己早在 Steam Deck 推出沒多久後就已經入手,在今年 ROG Ally 推出後,看中其採用 Windows 作業系統,以及 ROG 在遊戲硬體開發的豐富經驗,當然也忍不住入手了一台,而本文就是要來跟各位分享我在這段時間使用 ROG Ally 與 Steam Deck 的實際心得分享。

而先前由小惡魔電腦版編輯陳拔,以及筆電版編輯 JB 均有針對目前已經上市的遊戲掌機進行詳細的介紹與測試報導,因此本文著重的重點會放在實際的使用心得,如果想要了解更多的細節與效能測試,可以到下方的相關文章列表去觀看,特此跟各位說明。

★相聞文章列表:

ROG Ally 遊戲掌機完整體驗|最強掌機無懸念,使用情境更多元!羅技 G Cloud 雲端遊戲掌機試用 以串流模式拋開效能顧慮 長時間暢玩的隨身遊戲夥伴

AYANEO 2 體驗報告|設計蛻變、沉浸感升級的高效能遊戲掌機!

AYANEO KUN 獨家評測|以「鯤」之名 打造大螢幕遊戲掌機新標竿!

Razer Edge WiFi Android 遊戲手持裝置體驗報告|更像 Android 平板加控制器的遊戲掌機!

▋外型設計

先從每個人的第一印象外型設計說起,這部分可能對於已經推出許久的 Steam Deck 有點不太好意思,畢竟這款電競掌機已經推出一段時間,雖說目前也已發表改款後的 Steam Deck OLED 新機型,但看起來似乎只有針對觸控顯示螢幕與部分內建硬體進行更新,在機身的設計與尺寸大小上似乎還是維持原本的結構設計,不過由於 Steam Deck 算是我第一款入手的電競掌機,也可說是此類產品的先驅者,因此還是選擇這款經典之作來進行本次的專題。

- ROG Ally 雙手握持

- Steam Deck 雙手握持

;至於兩款電競掌機下方左右兩側握柄,皆具備符合人體工學的弧形角度設計,而 ROG Ally 更在握柄處做了防滑紋路設計,相比於 Steam Deck 來說握持的手感又更出色一點,更加適合長時間以掌機模式下進行遊玩。

;至於兩款電競掌機下方左右兩側握柄,皆具備符合人體工學的弧形角度設計,而 ROG Ally 更在握柄處做了防滑紋路設計,相比於 Steam Deck 來說握持的手感又更出色一點,更加適合長時間以掌機模式下進行遊玩。- 左側按鍵與搖桿比較

- 右側按鍵與搖桿比較

- 肩鍵與板機鍵比較

- 左後巨集/輔助鍵(ROG Ally)

- 右後巨集/輔助鍵(ROG Ally)

- 左後巨集/輔助鍵(Steam Deck)

- 右後巨集/輔助鍵(Steam Deck)

- 左側按鍵與搖桿 ROG Ally

- 左側按鍵與搖桿 Steam Deck

- 右側按鍵與搖桿 ROG Ally

- 右側按鍵與搖桿 Steam Deck

;按鍵的配置與操作上我則是更偏好 ROG Ally 一些,集中在上方的操作按鍵,即便像我手型較小的玩家,也不會有因為大拇指移動距離較長而出現彆扭的情況;在 YXAB 按鍵顆粒大小與鍵程的設計上,ROG Ally 也明顯有針對這點進行優化,且各位應該也可注意到 Steam Deck 的 B 鍵其實已經超出機身邊緣,按鍵顆粒較小其實也偶爾會出現誤觸的情況。

;按鍵的配置與操作上我則是更偏好 ROG Ally 一些,集中在上方的操作按鍵,即便像我手型較小的玩家,也不會有因為大拇指移動距離較長而出現彆扭的情況;在 YXAB 按鍵顆粒大小與鍵程的設計上,ROG Ally 也明顯有針對這點進行優化,且各位應該也可注意到 Steam Deck 的 B 鍵其實已經超出機身邊緣,按鍵顆粒較小其實也偶爾會出現誤觸的情況。

在肩鍵與板機鍵部分,由於機身大小限制的關係,兩款遊戲掌機其實都已經將這兩個按鍵大小進行最大化的設計,但與電視遊戲主機的遊戲控制器相比還是小了一些,基本上這個部分的按鍵在實際操作時的手感沒有太明顯的差異,主要還是要花點時間習慣手感,後側的巨集鍵與輔助鍵部分,我自己則認為是額外的添加的功能按鍵,實際上在玩遊戲時使用到的機率較小(像是暗黑破壞神這類遊戲會比較常使用...),不過以我手指操作的協調性來說,ROG Ally 僅有兩顆按鍵的配置會比較適合我,畢竟遊戲掌機一個重要特色就是要能夠在外能輕鬆玩遊戲,太過複雜的操作還是交給筆電或 PC 就好。

最後要來跟各位探討的就是 ROG Ally 的十字方向鍵,以及 Steam Deck 的左右觸控板配置,老實說一開始拿到 Steam Deck 的時候,真的對這兩個觸控板超級不習慣,在玩遊戲時其實也不會特別去使用它們,就像我在使用 PS5 遊戲控制器時,也很少用到上方的觸控板一樣,再加上 Steam Deck 本身內建觸控螢幕,雖沒有像 ROG Ally 一樣會出現滑鼠游標,但觸控操作的直覺性與便利性則遠超過兩個觸控板,甚至我也可以用搖桿來進行相同的操作,這讓觸控板多少感覺有點“雞肋”,額外一提 ROG Ally 也在左右搖桿下設置 RGB 環形燈效,則是增加了不少電競遊戲元素風格,但這就看每個人的主觀喜好,我自己是覺得辨識性整個拉高不少。

▋螢幕配置

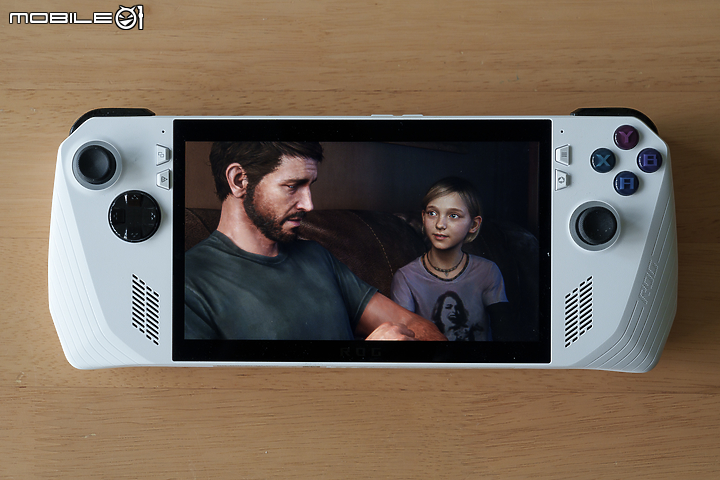

ROG Ally 與 Steam Deck 均配置有 7 吋觸控顯示螢幕,但是在螢幕規格上卻有明顯的差距,ROG Ally 為 IPS 等級 16:9 螢幕比例,螢幕解析度 1920 X 1080、500 nits 峰值亮度、7ms 反應時間、120Hz 螢幕更新率,並具備 AMD FreeSync Premium 技術,同時 ROG Ally 的觸控顯示螢幕則採用康寧 Gorilla 強化玻璃 DXC 塗層,讓其反光折射率相比無塗層的 4% 可降到 0.6% 以下,達到 99% 的透光率,即便是在戶外使用也不會有看不清楚的情況,同時也增強其堅固性與耐用性;而 Steam Deck 雖同樣為 IPS 等級面板配置,但螢幕解析度僅有 1280 X 800,並具備 400 nits 標準亮度與 60Hz 螢幕更新率,至於螢幕比例則同樣為 16:9,同時也具備防眩光霧面塗層。

- ROG Ally 遊戲畫面_《最後的生還者 Part.1》

- Steam Deck 遊戲畫面_《最後的生還者 Part.1》

- ROG Ally 遊戲畫面_《霍格華茲傳承》

- Steam Deck 遊戲畫面_《霍格華茲傳承》

- ROG Ally 遊戲畫面_《機戰傭兵IV:境界天火》

- Steam Deck 遊戲畫面_《機戰傭兵IV:境界天火》

這也難怪在前些日子新發表的 Steam Deck OLED 版本機型,首先就先將螢幕尺寸提高到 7.4 吋,並採用全新的高效能觸控技術規格,雖然保留原本 1280 X 800 解析度維持相同的設定,更進一步將螢幕更新率升級至最高 90Hz,並具備 1000nits (HDR)的峰值亮度,理論上是能夠改善目前 Steam Deck 所遇到的一些畫面顯示較不精細的情況,不過實際的視覺體驗如何,還是要等實機入手後才能跟各位分享。

▋硬體規格

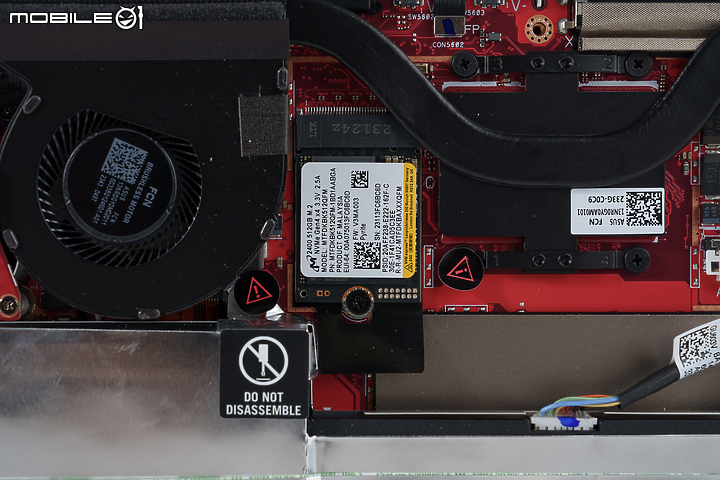

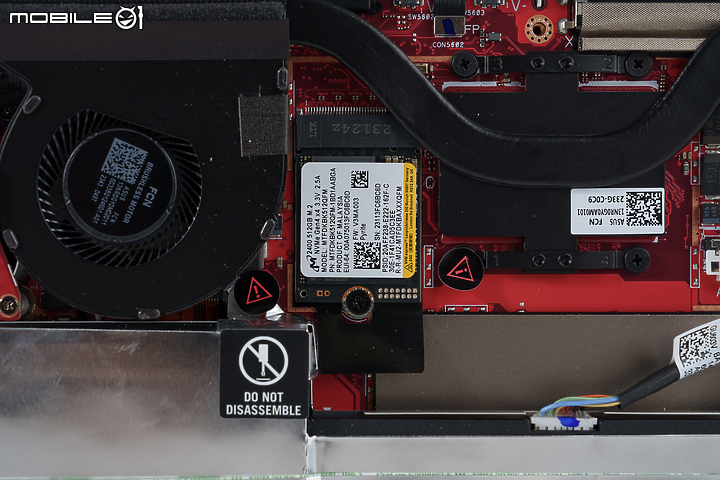

而在其他硬體規格部分,身為後起之秀的 ROG Ally,理所當然的也配上較好的硬體規格,包括 AMD Ryzen Z1 Extreme 8 核心處理器,其採 4nm 製程與 Zen4 架構,具備 24MB 總快取與超頻最高 5.10GHz,並具備 AMD Radeon 顯示晶片,具備 AMD RDNA 3、12 CUs、最高 2.7 GHz 與最高 8.6 Teraflops,16 GB LPDDR5 記憶體,以及 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD,為 2230 規格配置,ROG Ally 的 TDP 則來到 9-30W。

至於 Steam Deck 則是內建 7nm 製程的 AMD APU 4 核心 8 線程處理器,採 Zen 2 架構,其核心頻率為 2.4 - 3.5GHz,最高至 448 GFlops FP32,而其 GPU 則為 8 核心 RDNA 2 CUs、最高 1.6 GHz 與 1.6 TFlops FP32,同時也配備 16 GB LPDDR5 記憶體,以及最高 512GB 儲存裝置,Steam Deck 的 TDP 則為 4-15W。

- ROG Ally MicroSD 記憶卡槽

- Steam Deck MicroSD 記憶卡槽

★簡易規格比較表:

| ROG Ally |

|

|

| 作業系統 | Windows 11 Home | SteamOS 3(Arch 架構) |

| 處理器 | CPU:AMD Ryzen Z1 Extreme 處理器 ("Zen4" 架構 4nm 製程, 8 核心 / 16 執行緒, 24MB 總快取, 最高 5.10 Ghz boost) GPU:AMD Radeon 顯示晶片 (AMD RDNA 3, 12 CUs, 最高 2.7 GHz, 最高 8.6 Teraflops) TDP: 9-30W |

7 nm AMD APU CPU:Zen 2 4c/8t、2.4 - 3.5 GHz(最高至 448 GFlops FP32) GPU:8 RDNA 2 CUs、1.6 GHz(1.6 TFlops FP32) APU 功率:4-15 W |

| RAM | 16GB LPDDR5 on board (6400MT/s 雙通道) | 16 GB LPDDR5 內建 RAM(6400 MT/s 32 位元四通道) |

| 儲存空間 | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) | Steam Deck 512 GB NVMe SSD |

| 螢幕 | 7 吋、FHD (1920 x 1080) 16:9/IPS 等級/觸控螢幕 (10 點多點觸控) / 500 尼特(峰值) | 7 吋、1280 x 800 x RGB / IPS 等級 / 觸控螢幕 /400 尼特(標準) |

| 連線方式 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (三頻) 2*2 Bluetooth 5.2 | 2.4 GHz 和 5 GHz 的雙頻無線電,2 個 2 MIMO,IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |

| 電池 | 40WHrs | 40WHrs |

| 尺寸 | 280 x 111 x 21.2 ~ 32.4 mm | 298 mm x 117 mm x 49 mm |

| 重量 | 約 608 克 | 約 669 克 |

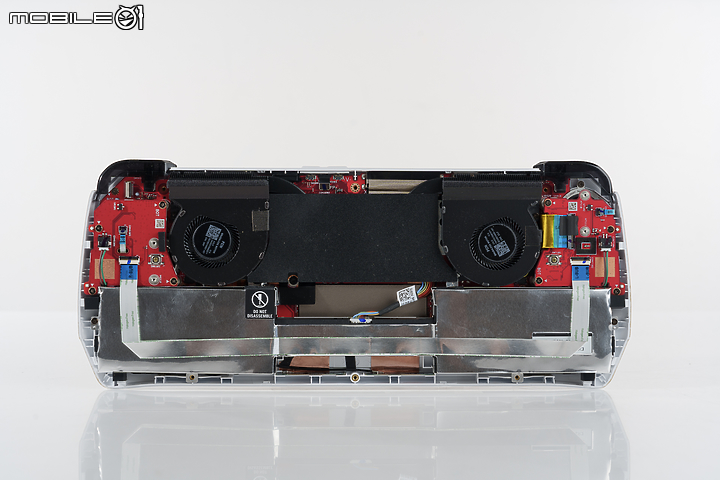

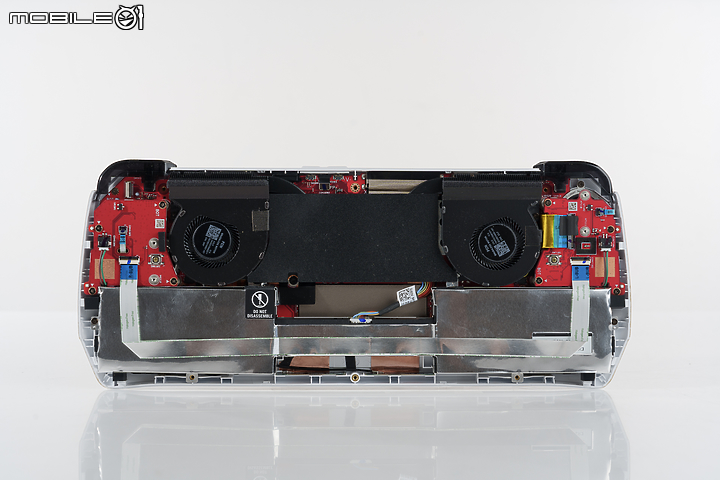

- 雙散熱風扇模組

- M.2 2230 SSD 插槽

- 《霍格華茲傳承》散熱噪音_ROG Ally

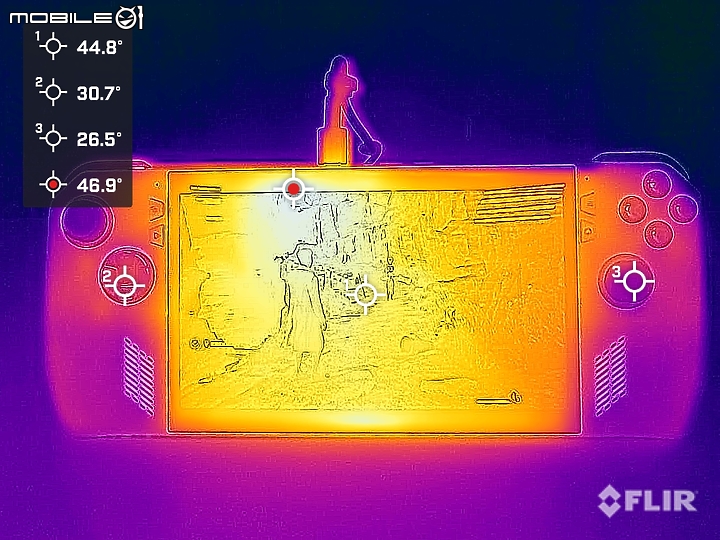

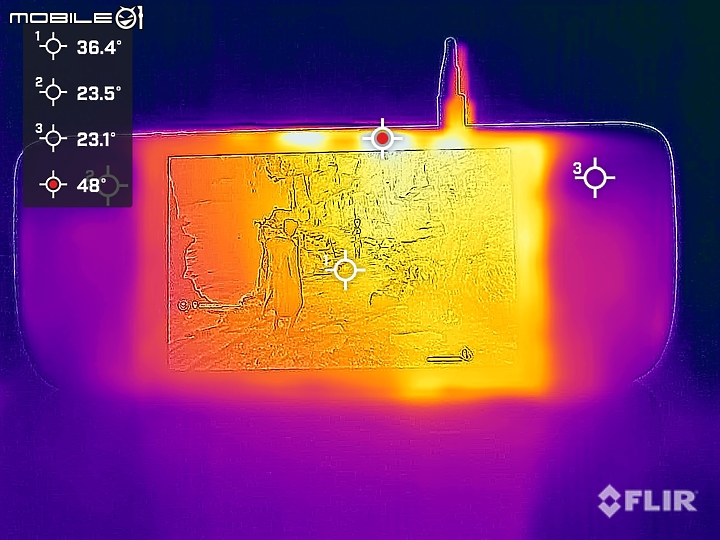

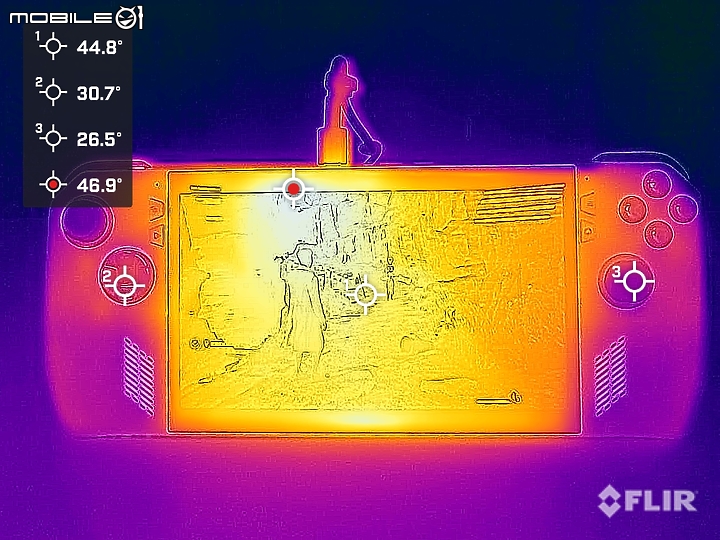

- 《霍格華茲傳承》機身溫度_ROG Ally

- 《霍格華茲傳承》散熱噪音_Steam Deck

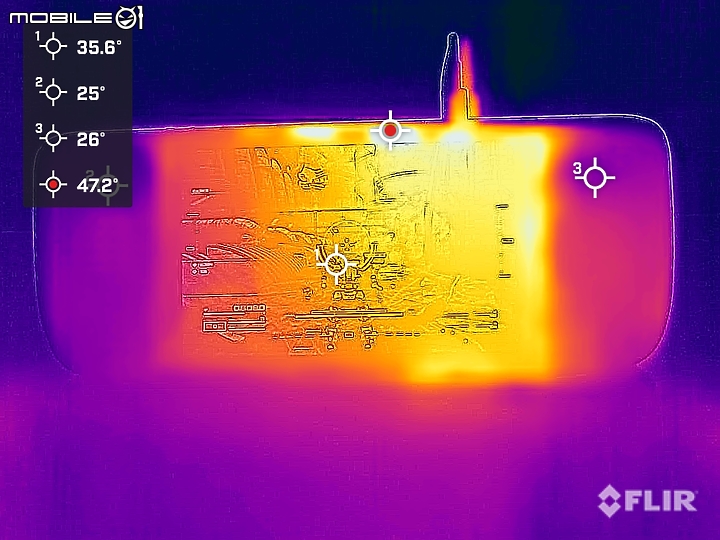

- 《霍格華茲傳承》機身溫度_Steam Deck

- 《機械傭兵VI:境界天火》散熱噪音_ROG Ally

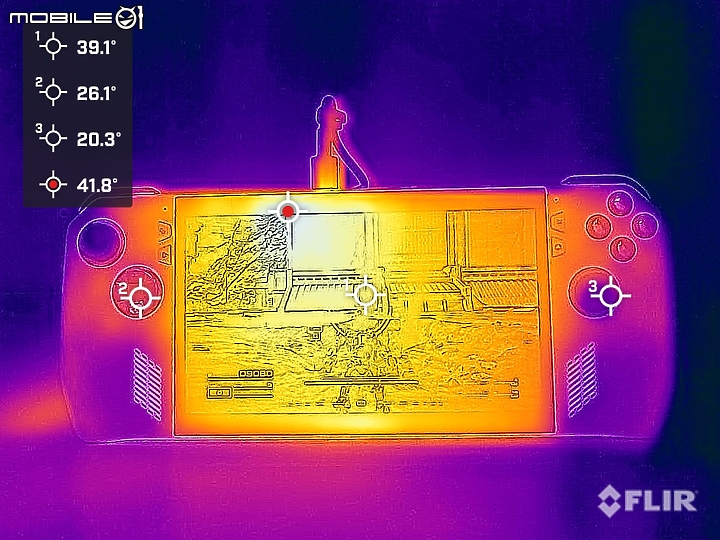

- 《機械傭兵VI:境界天火》機身溫度_ROG Ally

- 《機械傭兵VI:境界天火》散熱噪音_Steam Deck

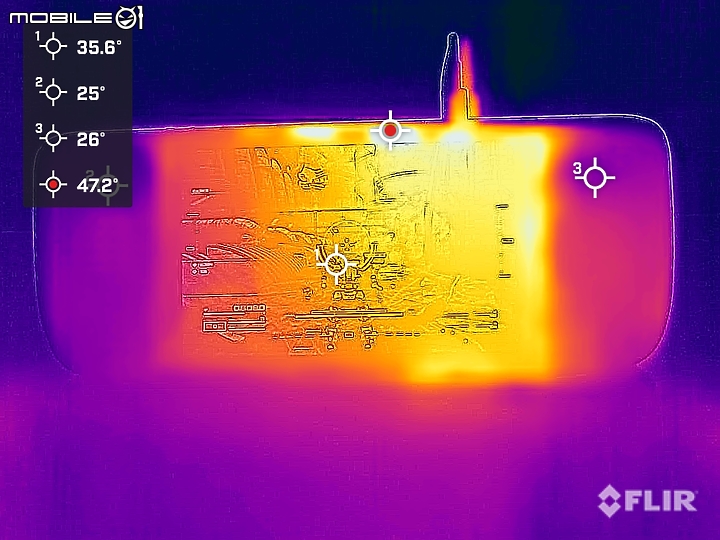

- 《機械傭兵VI:境界天火》機身溫度_Steam Deck

另一款《機戰傭兵VI:境界天火》的遊戲也是在相同的效能模式設定下進行測試,ROG Ally 在運行遊戲約 30 分鐘後,可以看到機身溫度最高處與前一款遊戲相近,最高溫則為 41.8 度,至於左右兩側搖桿與按鍵處的溫度則分別為 26.1 度與 20.3 度,散熱風扇噪音(包含環境音)的實測數值為 53.2dB;Steam Deck 同樣在遊戲運行約 30 分鐘進行測試,機身最高溫處也維持在相近的位置,最高溫來到 47.2 度,左右兩側搖桿與按鍵處的溫度則分別為 25 度與 26 度,至於散熱風扇噪音(包含環境音)的實測數值為 67.9dB。

相比於採用單散熱風扇的 Steam Deck,ROG Ally 採用雙散熱風扇的 ROG Intelligent Cooling 散熱系統,搭配導入流體動壓軸承的散熱風扇,以及藉由抗重力散熱導管能使毛細結構壓力增加超過 15% 的零重力散熱技術,這也讓 ROG Ally 能夠在不同的角度下都能遊玩並擁有相同的散熱效能,這點也是我很喜歡的設計,可以說不只是隨時來 Game,更可以隨處來 Game!

▋使用情境

ROG Ally 與 Steam Deck 兩款電競掌機,均具備多樣化的使用情境,除具備個人化遊戲體驗的掌機模式(ROG Ally 稱為 Me Time 獨享遊戲),ROG Ally 則可透過 ROG 電競多合一充電器搭配線材,就能外接顯示螢幕或電視,在 1080p 下最高支援 120Hz,4K 則最高支援 60Hz,再加上能透過配對多個遊戲控制器,讓親朋好友可以一起同樂玩遊戲(ROG Ally 稱為 We Time),而 Steam Deck 也能夠選購的底座來進行最高 8K 支援 60Hz 或 4K 支援 120Hz 的外接螢幕輸出,當然也可配對多支遊戲控制器,進而達到共享同樂的使用情境。

但最後一種模式就是 ROG Ally 專屬的 Pro Time 使用情境,也就是透過先前我有在 ROG Flow 系列電競筆電測試過的獨家 ROG XG Mobile 外接顯示卡,玩家們只要透過外接顯示卡所附的 I/O 集線器,連接至 ROG Ally 上方專有 PCIe 連接埠上,就能獲得 NVIDIA GeForce RTX 4090 筆記型電腦 GPU 所帶來的強大圖形運算效能,同時也能支援最多四台 4K 外接顯示螢幕,以及鍵盤滑鼠等周邊設備,簡單來說就你可以將 ROG Ally 視為更好攜帶的小型電競筆電使用,不過因為預算上的考量,目前我還沒有入手 ROG XG Mobile 外接顯示卡......

▋作業系統

當初一開始會入手 Steam Deck 的主要原因是本身有很多遊戲都是透過 Steam 購買,因此入手之初其實並沒有因為 SteamOS 較不開放的作業系統有太大的問題,不過之後想要玩暴雪、模擬器等遊戲時,就會遇到相當多無法相容的狀況,雖然 Steam 也在陸續進行所謂的「Deck 驗證」,讓更多不同平台的遊戲內容可以加入 Steam Deck 上遊玩,不過像是我自己有在玩的《暗黑破壞神4》等遊戲,在 Steam Deck 的平台上雖然還是可以使用已經遊玩的遊戲角色,但要另外付費再次購入遊戲,實在有點不太划算。

因此這也是讓我想要入手 ROG Ally 的另外一個主要因素,畢竟這款電競掌機內建 Windows 11 開放式的作業系統,就完全不需要擔心相容性的問題,重點是不用再多花一次錢購買相同的遊戲,即便是手遊的模擬器也可以直接下載安裝並順利遊玩,當然也包含 Xbox、Steam、EA app、Epic Games、Ubisoft Connect 和 GOG Galaxy 等遊戲平台的所有遊戲也都可在上面運行。加上承襲 ROG 系列電競筆電並稍加改造的 ARMOURY CRATE SE 中控應用程式,不僅能讓玩家們調整 Operating 效能模式與並管理外接顯示卡,也提供個人化自定義的對應鍵與 RGB 燈效,以及韌體更新、螢幕顯示模式、喇叭與麥克風的 AI 降噪功能、韌體更新等功能,最重要的是也將所有不同平台所安裝的遊戲整合在遊戲庫中,讓玩家們能更直覺快速的啟動遊戲。

不過 Windows 11 作業系統也有一點小缺點,也就是 PC 常會遇到的系統更新時間太久,而且有時候更新常會出現 Bug,雖然並非是 ROG Ally 的缺點,但真的遇到的時候就真的會讓你感到頭痛.....

▋實機遊戲體驗

實機遊戲的體驗我則會分成兩個部分提供給大家,畢竟為了做這個專題已經花了不少預算,實在無法將所有不同平台的遊戲再次購買添加在 Steam Deck 上,因此第一個部分我會先用 Steam 平台上的遊戲來與各位分享遊玩心得,第二部分就是在 ROG Ally 上遊玩不同平台上的實機遊戲,包括模擬器上的遊戲內容來跟各位分享,話不多說就馬上開始吧!- ROG Ally《機戰傭兵VI:境界天火》

- Steam Deck《機戰傭兵VI:境界天火》

- ROG Ally《霍格華茲傳承》

- Steam Deck《霍格華茲傳承》

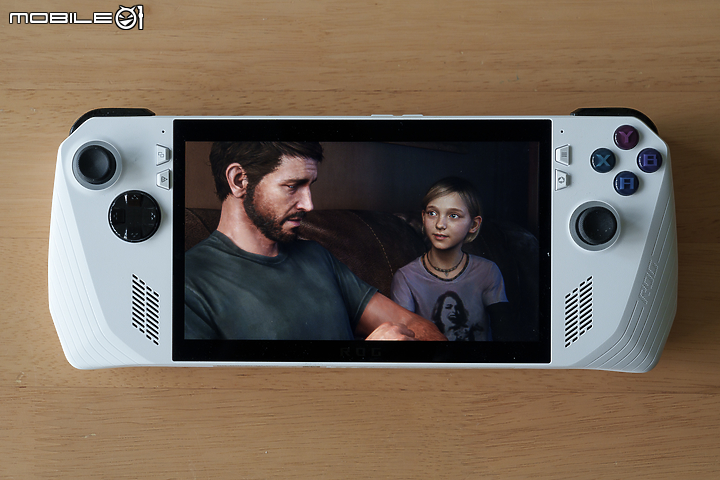

- ROG Ally《最後生還者 Part 1》

- Steam Deck《最後生還者 Part 1》

此外,兩款電競掌機在實機遊戲體驗下另一個比較明顯的差異,就是遊戲畫質上的觀看體驗,雖均採用 7 吋顯示螢幕,但因為 ROG Ally 的螢幕解析度與亮度規格較佳,像是在《機戰傭兵VI:境界天火》遊戲中有許多說明文字,在 Steam Deck 上就會因為解析度不佳而出現看不清楚的情況,說實話真的會有點影響到整體的遊戲體驗,不過在字體較大的《霍格華茲傳承》與《最後生還者 Part 1》兩款遊戲就沒有遇到這個狀況,但在亮暗對比與畫面細節表現上,還是不得不說 ROG Ally 確實表現的較為優異,只能期待未來 Steam Deck OLED 的畫面品質是否能有所提升。

至於遊戲的音樂與音效部分,配備 Dolby Atmos 的雙前置 Smart Amp 揚聲器的 ROG Ally,還是擁有更好的音質體驗,不過我會更建議各位搭配耳機來進行聆聽,在遊戲的沈浸感體驗上會來得更好,如果各位是玩線上多人連線的遊戲時,也能透過音訊輸入與輸出的 AI 降噪功能,來獲得更好的語音聆聽效果。

- ROG Ally《暗黑破壞神4》遊戲畫面

- ROG Ally 手遊模擬器遊戲畫面

▋長時間心得分享

一款是今年新推出的後起之秀 ROG Ally,一款則是身為元老級的 Steam Deck,這兩款均被稱為遊戲掌機的產品,分別以不同的軟硬體設計與配置立足這塊新興市場,以機身本體的尺寸、厚度與重量來說,ROG Ally 確實以相同的 7 吋觸控顯示螢幕配置,卻能以更佳的攜帶行動性在這部分的表現上勝過一籌,同時也以 RGB 燈效及其豐富的電競產品領域設計經驗,為使用者帶來更優異的外型風格,並且也同步帶來舒適的長時間握持感,以及更符合玩家要求的操作手感。而從 ROG 系列電競筆電移植過來電競規格的 7 吋觸控螢幕、Dolby ATMOS 全景聲音效技術、ROG XG Mobile 外接顯示卡等功能設計,確實也帶給玩家更豐富且極具使用彈性的實際應用情境。

具備 Windows 11 作業系統的 ROG Ally,相比於較為封閉的 SteamOS 作業系統的 Steam Deck,也擁有針對不同遊戲平台更高的相容性,甚至就連手遊的模擬器等都可以在 ROG Ally 上進行安裝,並且利用更高的硬體效能來運行,雖說 Steam Deck 在近幾年也針對不同遊戲平台的遊戲相容性做了相當大程度的努力,但作業系統原本的限制就擺在那邊,且需要額外購入同一款遊戲只為了不同的裝置,說實在對於大多數的玩家來說都難以接受,畢竟現在一款新 3A 遊戲作品的價格說真的也不是很便宜,只能希望 Steam 能針對作業系統再進行優化,才能吸引更多玩家買單,因為接下來已經上市或準備上市的遊戲掌機,基本上都會遵循 ROG Ally 的 Windows 11 作業系統來提供給玩家。

ROG Ally 也在上市之後不斷地為玩家們帶來韌體更新與軟體優化,像是最近就帶來在「控制模式」中能添加搖桿和板機校正,以及新增搖桿設定的「

總結來說,如果各位是最近想趁年底各種折扣方案入手電競掌機的朋友們,又剛好在 ROG Ally 與 Steam Deck 兩款產品間猶豫的話,以布萊恩提前為各位入手後,進行長時間實際使用的心得來說,即便是新款的 Steam Deck OLED 在外觀與大部分硬體,以及作業系統、遊戲相容性都沒有太大更動的小改款條件下,想要獲得最完整的遊戲掌機體驗,我還是會比較推薦在各項體驗都佔有一定優勢的 ROG Ally 電競掌機來入手,不過還是要依照每個人的遊玩習慣來進行最終考量。

▋福利社

Model:Kyna

福利社,推薦#25,#50

福利社,推薦#25,#50