仔細觀察802.11ac Wave 2推出的新的WiFi技術,這些技術可以提供更高的密度。

802.11ac的第二波引入了多用戶多進多出(MU-MIMO)技術,以支持越來越多的WiFi設備消耗越來越多的帶寬。然而,將炒作與技術現實分開可能是一個相當大的挑戰,即使是那些誰是WiFi專家的人也是如此。在兩部分的博客系列中,我將提供一個現實檢查,從MU-MIMO的工作原理開始。在這篇文章中,我將研究為MU-MIMO設定基礎的技術以及MU-MIMO如何構建它們。

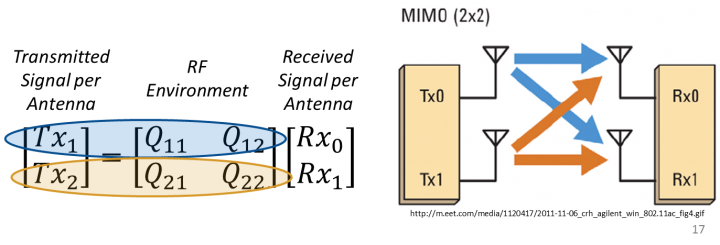

802.11n引入了多輸入多輸出(MIMO)技術,以增強接入點和客戶端設備之間的WiFi吞吐量。為了使MIMO工作,通信(即,接入點和客戶端設備)中的兩個無線站必須每個都具有彼此相同和物理上分開固定距離的多個無線電/天線鏈,以便有意地出在工作波長的相位。空間流是由發射無線電鏈發送的數據集,其可以由接收機的無線電鏈數學重建。在MIMO中,每個空間流從與發射機相同的頻道中的不同的無線電/天線鏈發送。下圖說明了兩條流情況。

接收機在每個相同的無線電/天線鏈上接收每個流。由於接收機知道其自己的天線的相位偏移,因此它可以使用信號處理技術來數學地重建原始流。為了提高吞吐量,每個空間流都包含唯一的數據,因此獨立空間流的數量受到無線電設備數量最少的無線電設備的限制。通常,這個限制是客戶端設備:由於每個無線電/天線鏈消耗電力和空間,大多數移動智能手機和平板電腦只能夠進行單流或雙流通信,甚至高端筆記本電腦和PC通常只能支持三流。

在802.11ac Wave 1中,吞吐量不僅通過MIMO增強,而且還利用其他改進,包括使用更寬的信道寬度和更複雜的256-QAM調製和編碼方案。然而,這些其他機制有局限性。 5 GHz頻帶的總大小是“有限的”因此,更廣泛的渠道導致更少的獨立頻道,並受到更大的干擾。

雖然聯邦通信委員會努力開闢更多的5 GHz無牌頻譜的WiFi,但80 MHz頻道可能是一個艱難的實際信道大小限制。此外,新的256-QAM調製和編碼方案(MCS)速率需要37dB的最小SNR,這意味著在WiFi設備之間需要真正好的信號,這在非常乾淨的RF環境中僅在非常接近的距離實際可實現。

因此,提高吞吐量的另一種方法是將接入點實際上同時向多個客戶端設備發送數據,這就是多用戶MIMO(MU-MIMO)所關心的。

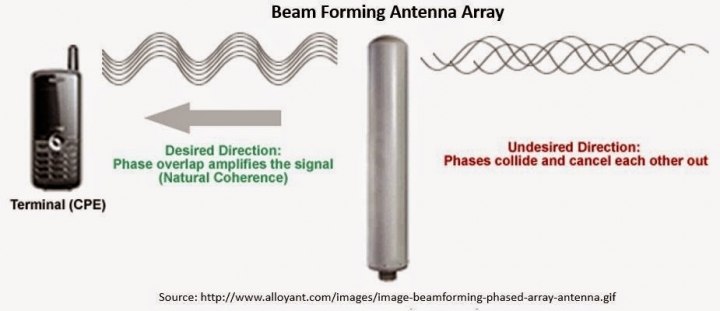

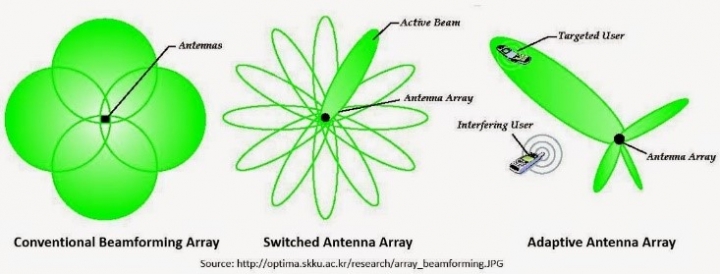

然而,為了了解MU-MIMO的工作原理,首先要了解802.11n:傳輸波束成形(TxBF)中引入但未廣泛應用的另一種技術。與在每個天線上發送不同的空間流的MIMO不同,發送波束成形在多個天線上發送相同的流,同時考慮定時偏移以增加範圍。因此,波束形成需要使用相控天線陣列,其中在固定的分離距離處具有多個相同的天線(以便相位不同)。

(圖片來源:Alloyant)

每個數據流的相位由所有天線在不同的時間(即,具有不同的相位偏移)被發送,這些時間被計算為使得這些不同的信號在空間中的特定點(即,接收機的位置)上建設性地干擾,從而增強了 信號強度在那個位置。 對於每個相控天線,該信號可增強2倍(即3dB)。 使用全向天線時,所產生的有效天線圖形變得有效地定向。

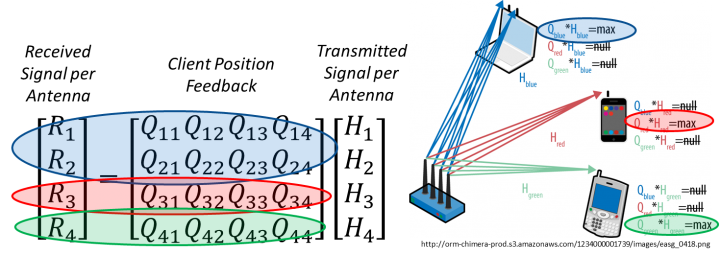

在WiFi中使用發射波束成形的主要注意事項是發射機(即,接入點)需要知道接收機(即,客戶端設備)的相對位置。 接入點通過發送探測幀(基本上來自每個天線的獨立信號)來實現,然後客戶端設備用矩陣來響應,指示其從每個天線聽到的信號的良好程度。 基於該矩陣數據,AP可以計算客戶端設備的相對位置以及在其每個天線上的相位偏移,以在客戶端設備處最大化建設性干擾。

(圖片來源:亞馬遜有修改)

MU-MIMO的整體過程如下:

AP廣播一個聲響幀

每個MU-MIMO兼容的客戶端設備將回矩陣數據傳送到接入點

AP計算每個相關聯的MU-MIMO兼容客戶端設備的相對位置

AP選擇一組用於同時通信的客戶端設備

AP為組中的每個客戶端計算每個數據流的必要相位偏移,並傳輸客戶端組中的所有數據流

AP單獨向組中的每個客戶端設備發送BlockAckRequest,以獲得關於客戶端設備是否接收到數據的確認

AP從成功接收數據的組中的每個客戶端設備接收到BlockAck

最大並發客戶端數量比可用AP流的總數少一個。這是一個數學限制,因為AP需要控制最大建設性干擾的區域,將最強信號引導到期望的客戶端設備以及最大破壞性干擾的區域,以最小化組中其他客戶端設備的信號。

在數學上,變量的數量超過未知數,所以一個流不能獨立控制。然而,最後一個流可以被設置為與可以用於多流MIMO客戶端的另一個流一致。因此,對於當前一代具有4x4:4個具有MU-MIMO功能的802.11ac Wave 2接入點,下列組合組合是有效的:

一個3x3:3流客戶端設備和一個1x1:1流客戶端設備

兩個2×2:2流客戶端設備

一個2x2:2流客戶端設備和最多兩個1x1:1流客戶端設備

最多三個1x1:1流客戶端設備

當然,這樣的接入點可以對一個客戶端進行傳統的MIMO,直到四流客戶端設備。雖然我不知道任何製造商規劃四流客戶端設備,AP可以以“客戶端橋接模式”運行,用於此目的。

請繼續關注本月的博客系列的第二部分,當我討論MU-MIMO的局限性以及在何種情況下實際上可以使用的時候。

感謝StussyXHuf提共

StussyXHuf wrote:

拜託別拿speedtest來比這種專業測試

speedtest跑過一半之後,開飛航模式會繼續畫圖你知道嗎?

他根本不是測均速,你這樣跑也沒辦法證明是同時下載

去了解MU-MIMO的原理

就知道為何專業網站測出來是這種結果

MU-MIMO在10天線數之後的衰退明顯完全是可預期

(恕刪)

1.我用SPEEDTEST跑5G測速時順便打開飛航模式變成無法測速

(網路通訊障礙)

2.問題是上頭沒有一台是裝配聯發科MU-MIMO晶片你知道嗎?

TP-LINK

http://www.tp-link.com/common/promo/en/MU-MIMO/MU-MIMO.html

NetGear

http://www.netgear.com/home/products/networking/wifi-routers/R8500.aspx

博通安華高合併

LINKSYS

http://www.linksys.com/us/p/P-WRT3200ACM/

美滿電子科技

3.我認為我不夠專業,但至少用PRO跑四支小米MAX仍然跑得滿300M

4.筆電3T3R跟手機1T1R哪邊比較快??

當然是天線數越多越快

但我說過了,用一樣的條件去測試PRO的下載上傳能力仍然保持平平的輸出能力

5.我手頭沒有RT-AC68U無線路由器

不然我很願意用四支小米MAX來驗證你說的這些網站理論

6.你手頭有華碩無線路由器跟筆電手機

能不能請人幫你同時跑SPEEDDEST看看

StussyXHuf wrote:

speedtest...(恕刪)

Qualcomm推出第二波MU-MIMO技術,提高Wi-Fi上網速度

在去年Computex期間,Qualcomm展示了MU-MIMO技術,但是當時第一波產品的效能仍有所限制,到了今年Qualcomm推出新一代 MU-MIMO技術,將IEEE 802.11ac的效能發揮得淋漓盡致,能夠讓更多使用者在同一個空間中享受速度更快的Wi-Fi無線網路,進一步提升使用者體驗。

MU-MIMO解決Wi-Fi擁擠問題

在筆者與Qualcomm Atheros產品管理部副總裁Todd Antes先生訪談時,Antes先生提到目前Wi-Fi已經相當普及,但是這個狀況的另一個面向就是有太多人同時使用Wi-Fi,然而Wi-Fi的頻段是固定且有限的,所以要如何有效率地運用有限的資源,就是重要的問題。

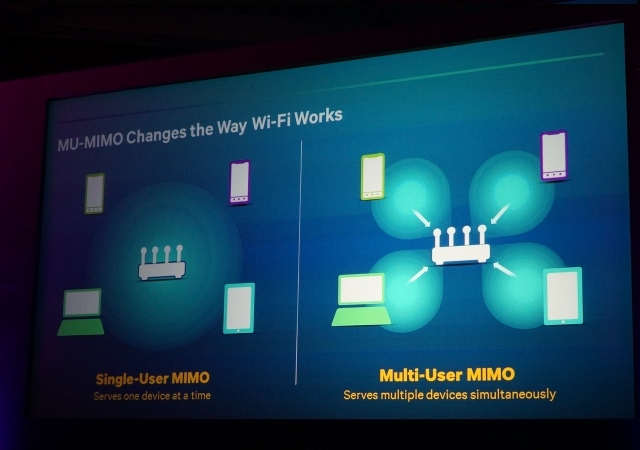

解決這個問題的方式之一,就是透過MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多使用者多輸入多輸出)技術,它可以讓無線基地台可同時和多個無線網路設備進行通訊,而先前使用的SU-MIMO(Single-User Multiple-Input Multiple-Output,單使用者多輸入多輸出)技術只能同時和1個使用者通訊,無線基地台需要在極短暫的時間內切換與多個裝置通訊,才能達成與多個裝置同時連線的需求。

雖然使用多根天線同時傳輸的SU-MIMO,已經能比傳統單一天線的傳輸方式帶來更快的傳輸速度,但是仍無法靈活運用所有Wi-Fi頻段。至於MU-MIMO則是可以透過與多個裝置同時通訊的方式,將所有Wi-Fi頻段的效能完全發揮出來。

由於Qualcomm因授權因素無法提供記者會之簡報檔案,故下列圖片為記者會中翻攝投影機畫面,圖片品質不佳敬請見諒。

▲在SU-MIMO模式下,假設有4台單一天線裝置(分別為A、B、C、D)同時連線至相同的無線基地台,那麼無線基地台需要在很極短暫的時間內先向A通訊,然後關閉與A的通訊再與B開始通訊,C與D要排隊在後面。然而使用MU-MIMO技術,無線基地台可以不必切斷通訊,同時向4個裝置通訊,在理論上每個裝置的傳輸速度會提高4倍。

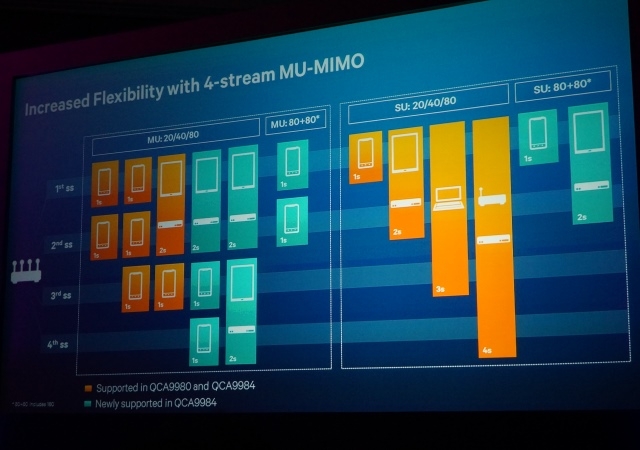

▲圖中左側區塊為MU-MIMO示意,右側則為SU-MIMO示意,橘黃色部分前代產品,藍綠色部分為新一代產品。前代產品在MU-MIMO模式下只支援3個空間流,最多可與3個單一天線,或1個單一天線、1個雙天線裝置通訊。新一代產品則支援4個空間流,多出的空間流可以讓無線基地台同時與2個雙天線,或2個單一天線、1個雙天線裝置通訊。

我正好是新一代小米路由器PRO 4T4R 小米MAX就是1T1R 完全符合她說的兩個雙天線或2個單天線一個雙天線或4個單天線

發展成熟,明年將有更多裝置支援

MU-MIMO技術的許多細節是透過無線基地台的軟硬體實現,因此終端裝置只需最少的改變即可相容MU-MIMO技術。簡單地說,這代表只有支援MU-MIMO無線基地台或相關網通產品會比較貴,手機、平板電腦等終端裝置的成本受到的影響很小。

另一方面Qualcomm,也以支援MU-MIMO技術的單一天線裝置,與競爭對手支援SU-MIMO技術的雙天線裝置裝置進行效能測試,發現在實際使用情況中單一天線MU-MIMO的表現比雙天線SU-MIMO出色,這意味著可以在維持單一天線的設計下增加傳輸效能,有利於手機等較小型的裝置改善使用者體驗。

雖然IEEE 802.11ac規範中,MU-MIMO最多可以支援4個裝置同時進行通訊,但是考量家用無線基地台的成本,以及Qualcomm在實驗中發現同時通訊的裝置最好比天線數少1個(4天線無線基地台只與3個裝置同時通訊),所以目前相關產品只支援最多3個裝置同時進行通訊,而這3個裝置可以共享4個空間流。

Antes先生也提到在經過2年半的推廣後,MU-MIMO的技術已趨成熟,在2016年時,大部分的Wi-Fi晶片將都支援MU-MIMO,屆時使用者就可以享受更快速的無線網路。

▲如Linksys EA8500等支援MU-MIMO的產品,已經可以在市面上買到。

感謝StussyXHuf提共

StussyXHuf wrote:

你最常貼的那幾張MU...(恕刪)

*具有三個同時用戶的4x4系統實現了最佳的MU-MIMO性能和穩定性。

*在許多情況下,添加第四個用戶實際上減少了系統的可用容量和速率範圍

性能。

幫你翻好了,你的意思是說在MU-MIMO路由器對應三台MU-MIMO 1T1R性能才是最佳的,

使用1T1R第四台性能會降低的意思吧

的確三台同時測速的時候跑最好,但四台同時跑會有些微降速

但應該也比多天線的SU-MIMO表現好多了吧!

例如:四天線SU-MIMO路由器跟四天線MU-MIMO路由器,

我認為應該要挑後者會更好,原因是可能用戶現在是SU-MIMO手機或平版,

等他汰舊換新的時候早就是MU-MIMO手機或平版了

https://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/32975-mu-mimo-retest-six-routers-compared?start=1

以效能最佳的net gear R7800 來說 MU-MIMO效能的確有滿顯著的差異,當device數量上升效能還是能穩定的上升,而且不僅限於你稍早提出的3台

因為本來就不會只有三台,而是分三個群組 去做處理,另外再加上另一個需要保留給conventional devices 的群組,共4個群組

因次在前幾周我就有提到,實際上跑出來會怎樣還是有賴各家廠商對wifi處理功力的差別,還有....之前實測的方式來說,由於不同群組是有方向性的,假設測試都擺在同一個方向上, 也許也會不若宣示上的效果,因此以最佳的角度上,效能上的最大增加就是在所有裝置都是1X1 的配置下, R7800 確實提出了很好的示範, 至於2X2與 1X1 混搭的情形下,這部分應該還有待調整了,不過大家可能忘記一個重要的地方是air time,因為WIFI 同個時間下只能有一個user 存取,MU-MIMO理論上可以在UE單天線的狀況下提供3倍的UE容量,throughtpput 其實不一定是使用者體驗的唯一指標,當resource可以更有效的細分,使用者體驗也會有更明顯的提升,這就是希望在802.11aX 希望達到的,MU-MIMO 可以算是一個前菜,就是可以當作可有可無的東西吧。

StussyXHuf wrote:

個人想法根據各方文...(恕刪)

內文搜尋

X